A erosão da Nova República e o escancaramento da farsa

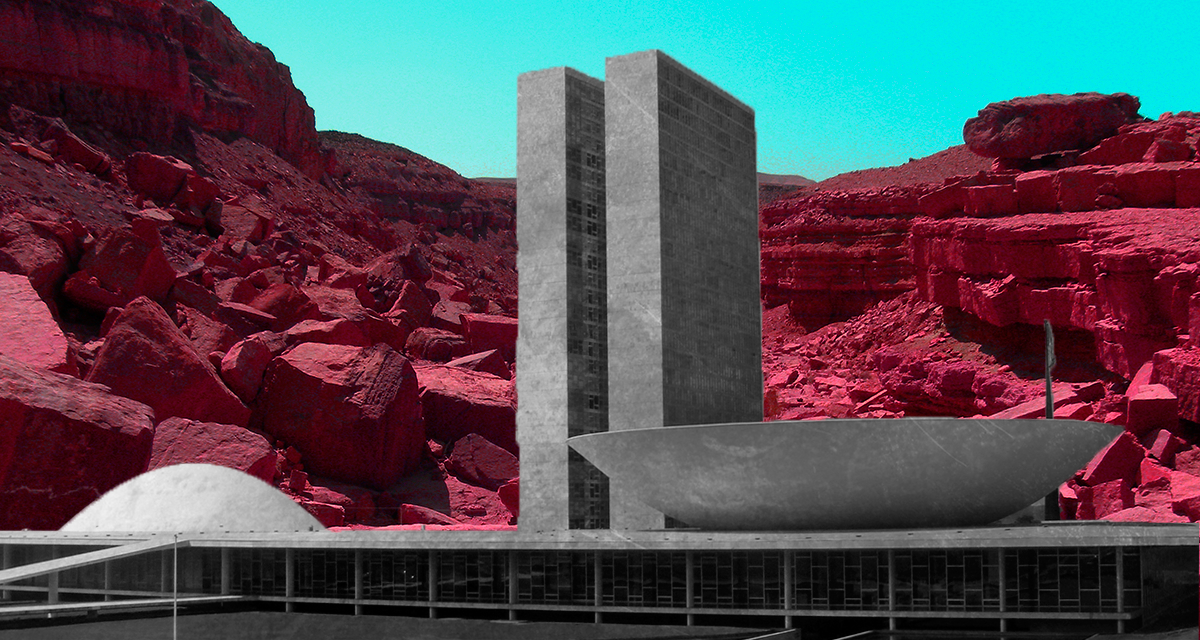

A democracia liberal sempre foi algo próximo a um teatro de sombras (Arte Revista CULT)

Já foi dito que a democracia entre nós seria um lamentável mal-entendido. Refletir sobre o que vem ocorrendo no país não só confirma essa visão, mas permite também um entendimento ainda mais crítico sobre a nova evolução política. Além de mal-entendido, a democracia liberal, formal no Brasil, em paralelo com o próprio pensamento liberal tupiniquim, sempre foi algo próximo a um teatro de sombras, uma farsa ou mesmo uma grande armação efetivada, no final das contas, mais para inglês ver do que para permitir a existência de uma nação mais justa e inclusiva.

Em linhas gerais, nosso caminho democrático dependeu, de forma reiterada, de uma série complexa e por vezes contraditória de arremedos entre segmentos distintos das elites locais. Ainda temos grande dificuldade de nos vermos como uma coletiva merecedora de maneira equânime de direitos e garantias legais. Pelo contrário, e apesar de alguns avanços na diminuição da desigualdade absoluta da renda, ao longo dos primeiros anos do século 21, continuamos a viver em meio a um ambiente socioeconômico que poderia ser considerado como um apartheid, se não de direito, certamente de fato.

Encontramo-nos cada vez mais divididos entre lados que se acusam mutuamente de radicalização e, ao mesmo tempo, a confiança no sistema de representação se encontra entre os níveis mais baixos desde a fundação da chamada Nova República. Agravado de maneira trágica e até mesmo surpreendente, pela velocidade em que ocorreu, nosso retrocesso revela por um lado as entranhas de uma cultura autoritária ainda muito forte entre nós, assim como, pelo outro, os limites da nossa própria experiência de democratização.

Longe de termos buscado o caminho da promoção de um ethos de convivência civil democrática, em oposição ao corajoso caminho escolhido pelos nosso vizinhos – em especial a Argentina, que implicou aprendizado, reconhecimento e punição das atrocidades cometidas pelos seus próprios regimes de exceção -, adentramos em berço esplêndido na construção de uma democracia formal pela via da moderação, da conciliação e do conchavo que, ao fim e ao cabo, mantiveram nossas grandes contradições subsumidas sob o verniz da tão aclamada e sempre buscada (de maneira cínica, pois artificial) “paz social”.

Criamos, assim, uma democracia negociada com um estamento militar que até hoje se recusa a aceitar a lógica democrática, com um estamento político majoritariamente conservador, e que nos primeiros anos de transição se colocava como “centrão”, como poder moderador dos limites do possível, e com um estamento econômico que, em linhas gerais, se alinhara com o próprio regime militar em retirada.

É certo que, apesar de tudo, a Nova República representou uma enorme oportunidade que mobilizou o país em torno de um rico debate sobre o próprio processo de redemocratização. Mas, se grandes avanços na pauta dos direitos fundamentais, coletivos e mesmo difusos foram atingidos, o sistema político certificou-se de manter sua lógica patrimonialista, clientelista e autoritária ainda tão forte entre nós que continuou demarcando os limites da nossa própria convivência social e política.

As grandes decisões ainda seriam em sua maioria tomadas a portas fechadas – especialmente as tidas pelos verdadeiros donos do poder como de seus interesses vitais, tais como aquelas ligadas a reforma agrária, reforma fiscal, gerenciamento dos gastos públicos e da política monetária. Os pouco incluídos no sistema (e aqui também estão as classes médias conservadoras de sempre), continuaram a se sentir como os únicos membros da população merecedores de atenção e capazes de decidir os rumos da nação – e as divisões profundas do país real se consolidaram.

Ainda assim, baseados mais uma vez na crença sobre a nossa capacidade ilimitada de conciliação, chegamos a achar que talvez isso tudo pudesse mudar. Chegamos a crer que poderíamos finalmente avançar quando um representante efetivo do povo chegava ao chamado poder da nação. Lula se projetara como o maior – e talvez mesmo o único – mediador entre os poderosos e excluídos. Um novo acordão começava a se efetivar, primeiramente com ganhos generalizados capazes de aparentar a possível sustentabilidade do arranjo.

Mas na medida em que as velhas questões nacionais, como racismo, igualdade de gênero, distribuição da renda – reiteradamente negadas pelos acordos anteriores – se colocaram de modo mais visível na agenda, a última versão do acordo de sempre começaria rapidamente a erodir em meio ao evisceramento do ódio secular por tudo que represente as verdadeiras caraterísticas do povo brasileiro. Não fosse assim, como explicar que tenhamos hoje como segundo colocado nas sondagens para a eleição presidencial de outubro um político que fez sua carreira com base no preconceito em relação às minorias e na defesa da ditadura e seus crimes?

Enquanto não extirparmos de vez, de maneira corajosa e contundente, os fantasmas do autoritarismo entre nós, não seremos capazes de nos tornar uma nação democrática. Isso passa, em primeiro lugar pelo reconhecimento aberto e amplo dos horrores do passado, mas também pela promoção de políticas públicas de valorização do convívio democrático e da diversidade, em suas mais variadas formas. Além disso, temos que encarar de vez a nossa histórica dívida, nas esferas econômica e política, com os afrodescendentes e indígenas.

Nosso histórico de barbáries e conchavos oligárquicos é amplo e rico. Mesmo o que aparentava ser nossa maior oportunidade de avanço se demonstra, uma vez mais, como um grande acordo, com todos e tudo. Seguiremos produzindo exemplos do mesmo de sempre ou saberemos aproveitar o escancaramento da lógica da farsa que nos trouxe até aqui para mudá-la radicalmente na construção de uma sociedade efetivamente democrática e inclusiva?

RAFAEL R. IORIS é professor da Universidade de Denver e autor do livro Qual desenvolvimento? Os debates, sentidos e lições da era desenvolvimentista (Paco Editorial)

(2) Comentários

Grande Rafael, parabéns pelo texto, brilhante. Abração, Ricardo

Uma pena que aqueles que mais precisam ler esses textos são os que nunca leem nada.