Diga-me do que sofres e te direi quem és

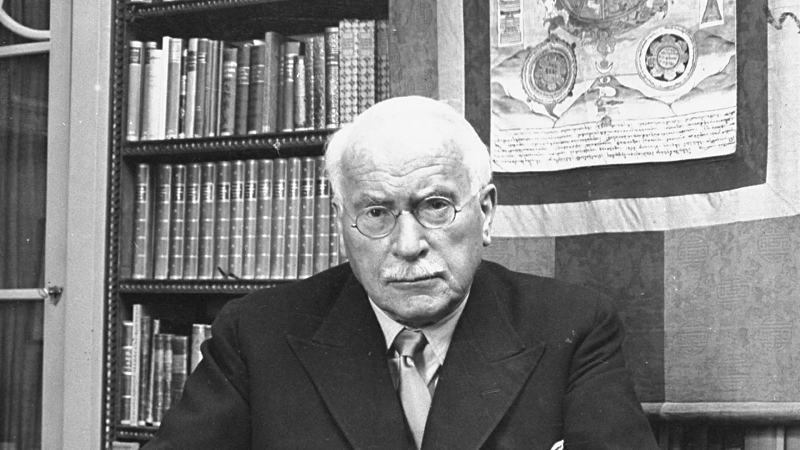

Carl Jung desenvolveu conceitos como 'arquétipos' e 'inconsciente coletivo' (Foto: Reprodução)

Impossível ler a obra de Jung sem considerar a influência da cultura ao longo dela. A definição de que os arquétipos são estruturas, a priori vazias, que só apresentam forma no contato com a cultura, valida essa afirmação. Tal contato origina as chamadas “imagens arquetípicas”. Dessa forma, arquétipos podem ser considerados mutáveis, pois são acessados apenas quando formados e atualizados pela interação do indivíduo com as imagens culturais que preenchem determinada época.

Traduzindo os arquétipos para uma linguagem mitopoética – que caracteriza o pensamento junguiano – entendemos deuses como potências e forças psíquicas que nos atravessam e nos direcionam. Nesse sentido, Jung chama a atenção para o descaso com que a sociedade de sua época se relacionava com a alma, com a psique e com os conteúdos inconscientes. Ele afirma que “os deuses tornaram-se doenças” (1931). A afirmação permanece mais atual do que nunca, pois cada vez mais o excesso de clareza, de informações e de exigência da cultura ocidental traz uma estreiteza de consciência que pode ser traduzida como a húbris ou a inflação egoica que nos lança cada vez mais para longe de quem somos e para uma massificação apoiada pelas exigências culturais.

Os deuses foram desconectados de nosso cotidiano, porém Jung afirma que “abandonamos apenas os espectros verbais e não os fatos psíquicos responsáveis pelo nascimento dos deuses. Ainda estamos possuídos pelos conteúdos psíquicos autônomos, como se fossem deuses. Atualmente eles são chamados fobias, compulsões e assim por diante; numa palavra, sintomas neuróticos” (1931). Os deuses viraram doenças e não há melhor forma de observar, dialogar ou mesmo acessar o panteão olímpico do que pela via do sintoma. Os sintomas são a encarnação do desejo de individuação que nos assola para além do querer da consciência egoica.

A individuação, na obra de Jung, pode ser brevemente definida como uma descoberta da própria singularidade, um destacamento da massa para a realização de si mesmo sem, no entanto, desconsiderar a sociedade que nos cerca.

Jung ressalta que o processo de

individuação está no realizar-se

a si mesmo, englobando o mundo,

uma vez que o indivíduo é um ser

único, mas que necessita

relacionar-se coletivamente

para existir.

A individuação significa tornar-se uma personalidade individual conectada com as camadas mais profundas do inconsciente, relacionando-se e respeitando o diferente, sendo respeitado e reconhecido na própria diferença. Apesar de a individuação ser a diferenciação do geral e a formação do peculiar, o caminho individual não pode estar em oposição às normas coletivas. A proposta junguiana da individuação é o reconhecimento e a aceitação da singularidade de cada sujeito, o que nos leva a duas perguntas importantes: qual é sua diferença absoluta em relação às outras pessoas? Como saber viver essa diferença neste mundo tão saturado de exigências standards?

Vivemos uma época do colapso das regulações coletivas e dos modos de socialização tradicionais, como o declínio da esperança religiosa, a descrença nos discursos das grandes metanarrativas e o retraimento da família centrada na autoridade paterna. Várias denominações são dadas a esses novos tempos, como “modernidade líquida” por Zygmunt Bauman e “tempos hipermodernos” por Gilles Lipovetsky, entre outros.

O filósofo Slavoj Žižek, fiel à sua herança lacaniana, aponta para uma figura dominante do supereu na contemporaneidade que não está mais vinculada à repressão ao gozo das satisfações pulsionais, e sim à instalação despótica do gozo como imperativo: o gozo transformado em obrigação. Nossos dias são marcados pela exigência violenta de procura incessante de satisfação imediata. Nossos novos processos de socialização não estão mais vinculados aos mecanismos de repressão como no século passado, mas a mecanismos que nos cobram, implacavelmente, a gratificação irrestrita: goza!

Não por acaso, a ansiedade e a depressão aparecem nos consultórios de psicologia e psiquiatria como os grandes sintomas da contemporaneidade, que resultam da incapacidade do sujeito em responder aos imperativos da exigência de satisfação. Estamos diante de um cenário em que nada aplaca a fúria do gozo, pois todo e qualquer objeto se revela precário e inadequado para satisfazer a essa convocação. Cenário perfeito para uma sociedade de mercadorias, liberal-capital, que faz desfilar diante de nós suas ofertas infinitas e idílicas de objetos que prometem atender a nossas buscas e solicitações insaciáveis. Vã ilusão.

A ansiedade nos impõe a

necessidade de escolha rápida

dos objetos, e a depressão marca

a impossibilidade de vinculação

com o objeto.

Surge um sofrimento psíquico gerado por componentes implícitos e explícitos da cultura: a pressão pela semelhança, o patriarcado que insiste em impor regras a sujeitos de todos os gêneros, os racismos e preconceitos em geral. E daqui surge a grande ironia, ou seja, a própria sociedade que gera o sofrimento o invalida. E ressalta-se o grande imperativo: goza!

Se todo analista deve situar-se no horizonte subjetivo de sua época, como podemos encarar esses novos desafios da perspectiva teórica junguiana? Quais ferramentas teóricas a psicologia analítica nos oferece ou nos convida a reinventar, para funcionar como bússolas dos novos desafios culturais, sociais e históricos diante de nós? Haverá um modo próprio de pensar tais modelos de subjetivação em tempos de gozo absoluto, a partir de categorias junguianas como arquétipos, imagens, inconsciente coletivo, complexos culturais, psique objetiva, alma e outros?

Nosso desejo é posicionarmo-nos contra a ideia de apagar o grão de loucura – fantasias, sonhos, devaneios, sintomas – que existe em cada ser humano apenas para adaptá-lo às exigências da sociedade de consumo e produção. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) em meados do século 20, a saúde foi definida como um estado de felicidade ou de bem-estar tanto corporal como mental, o maior que se possa atingir. Nesses discursos homogêneos da cultura, surge o conceito de felicidade e vida sadia para todos, que esmaga as singularidades que não se sujeitam aos procedimentos morais. O que antes era aspiração – ser saudável – tornou-se dever.

A pergunta a ser feita nos consultórios dos analistas é: o que há de irredutível nos sintomas da individuação quanto aos ideais de normalização? Aqui se explicita nossa divisão e o apogeu de nossa multiplicidade: de um lado, o neurótico querer egoico de fazer parte da norma, do todo, ser um dos que compõem o “para todos” da cultura; do outro, meus lados subversivos, resistentes, inclassificáveis, vozes e desejos da alma que recusam o todo e fazem objeção a isso pela via dos sintomas. Por isso, devemos acreditar nos sintomas. Eles carregam a verdade do inconsciente e pavimentam o percurso do trabalho da individuação. É nos sintomas que se esconde a verdade do inconsciente de cada um, pois as normas, calcadas num padrão de ideal, são sempre tirânicas.

A clínica junguiana se oferece

como o lugar do possível para

o sintoma de individuação

particular de cada um.

Lá encontramos o convite erótico e generoso de tentar encontrar um lugar para nossa particularidade no mundo em que estamos encerrados. Entre as possibilidades de caminhos para o encontro de nossas singularidades, destaca-se um conceito: o patologizar, que pode ajudar a nos reposicionarmos de modo ético e clínico ante a arbitrariedade que converte todo sofrimento psíquico em dano patológico.

Queremos discutir o patologizar, como proposto pela psicologia arquetípica de James Hillman, na condição de marca de uma nova possibilidade de aceitação e acolhimento para experiências legítimas da alma: tristeza, depressão, melancolia, tédio, apatia, desânimo, todas as dores do existir. Se a clínica sustentada pela psicologia arquetípica não se baseia em nenhum ideal de vida saudável, criar espaços para a manifestação do patologizar torna-se condição sine qua non para o exercício desse trabalho psicológico. Diferentemente da prática médica tradicional e da atual psiquiatria biológica, que acabaram por resumir suas práticas às tentativas de regulação das supostas disfunções biológicas do corpo, a análise deseja recuperar e oferecer um lugar para a experiência do sofrimento, via pela qual as imagens da singularidade e diferença se presentificam na individuação de cada um. A esse trabalho nomeia-se “fazer alma”.

Na clínica com as imagens e no trabalho de fazer alma, aprendemos que realizar um pacto com as partes sadias do Eu é tarefa inútil, pois simplesmente não há partes sadias do Eu. Afinal o Eu é o sintoma humano por excelência, sua própria enfermidade mental. Trazer o patologizar como forma específica e legítima de a alma produzir imagens implica dizer que há formas diversas e infinitas de imaginação da viva vivida. Para além dos anseios egoicos e das necessidades reparadoras de estabilidade e equilíbrio, os desejos anímicos também reivindicam sua presença sob a forma de imagens aflitas, deformadas, caóticas, estranhas, prenhes de sentidos a convidar ao aprofundamento. O que se revela numa análise é que, muitas vezes, há mais vida na travessia da tempestade do que na calmaria dos mares tranquilos.

Dessa forma, podemos entender que a salvação não é pela via do ideal da saúde para todos, mas pela via da loucura individual de cada um. A partir das perspectivas teóricas junguianas ou arquetípicas não há nenhuma possibilidade de visar a uma norma comum. Quanto mais homogêneos, absolutos e globalizados forem os ideais da cultura contemporânea, quanto maior for a proposta de uma norma que sirva indiscriminadamente para todos, sem limites, será mais necessário lembrar e sustentar nossas loucuras individuais. É aí que reside a idiossincrasia da clínica junguiana: poder suportar o que há de excesso no sujeito a fim de que ele possa individuar seu sofrimento, transformando-o alquimicamente do lixo da prima matéria ao luxo da pedra filosofal construída ao longo de um percurso analítico.

Nesse contexto, cada um de nós

é e sempre será um obstáculo àquilo

que serve ao ideal do “para todos”

da civilização.

Com os traços esquisitos que constituem nosso opus nomeado individuação, cada um será sempre um obstáculo à norma de todos. A clínica da psicologia arquetípica sustentada na criação de um sujeito da exceção diz respeito ao fazer alma com aquele aspecto intratável do sintoma. É o traço de diferença – intratável, indecifrável, impossível – que identifica alguém pelo fato de não poder deixar de sê-lo.

Resta-nos afirmar a própria estranheza e forjar um lugar no mundo que a suporte. O resto é silêncio. E neurose. Em tempos de pasteurização dos afetos e homogeneização do viver, só nos resta apostar na obscenidade dos sintomas da alma e afirmar o traço escandaloso de toda individuação.

Luciana Ximenez é psicóloga clínica, mestre em estudos junguianos pela PUC-SP e analista em formação pelo Ijusp, pela AJB e pela Iaap

Marcus Quintaes é psicanalista junguiano e coordenador de seminários sobre psicologia arquetípica e pensamento pós-junguiano. É membro do Laboratório de Psicologia Arquetípica (Lapa) e da Thiasos: Oficina de Imaginação Compartilhada