O impacto da solidão

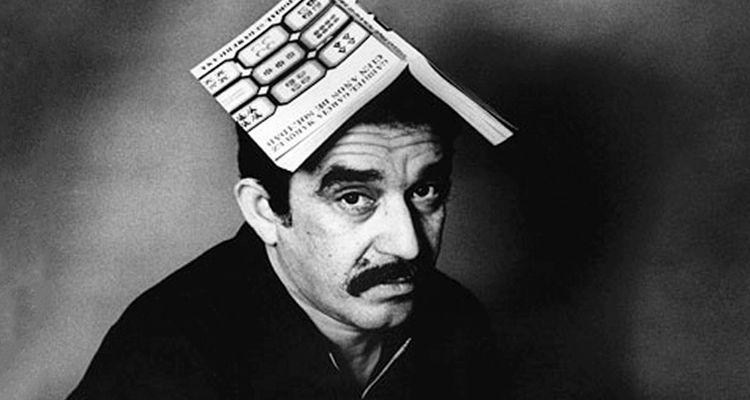

Gabriel García Márquez com a primeira edição de 'Cem anos de solidão',em 1975 (Foto: Isabel Steva Hernandez)

O impacto de Cem anos de solidão no planeta literário foi semelhante ao do asteróide que extinguiu os dinossauros, a uma invasão marciana ou a um furacão de tigres. Publicado a 30 de maio de 1967 pela primeira vez, 15 anos, 35 idiomas e 30 milhões de exemplares depois, García Márquez recebeu, a 21 de outubro de 1982, na cidade do México, a notícia de que lhe tinha sido outorgado o Prêmio Nobel de Literatura, o mais importante de sua vitoriosa carreira literária.

O making of do romance é tão eletrizante quanto a sua escritura para um quase inédito escritor brasileiro: dois anos de trabalho em meio a dificuldades econômicas, o apoio total de sua esposa, Mercedes Barcha, o texto enviado pelo Correio a Buenos Aires com as últimas economias e esperanças do casal, a aceitação do texto, a tiragem inicial de oito mil exemplares esgotada em poucos dias, uma segunda edição de 10 mil exemplares que deixou a gráfica sem papel e sem tinta, dois meses de espera para novas impressões do romance que não se encontrava nas livrarias da América Latina. Tudo isso e mais o reconhecimento de seus pares: “O melhor romance em língua castelhana depois do Quixote”, disse Pablo Neruda.

Para mim, então jovem autor iniciante, Cem anos de solidão abalou as estruturas vigentes. Foram meses de leituras tão obsessivas quanto as revoluções de Aureliano Buendía. Uma epifania, uma viagem pelas panaméricas utópicas. Mas os furacões de tigres encontram no tempo a calmaria da rotina e o zoológico do bom senso. Havia vida depois de Cem anos de solidão. A maré da epidemia de realismos fantásticos foi baixando, os truques dos mágicos sendo revelados, ou usados de forma magistral para burlar a censura federal dos anos 1970, as militâncias iradas, as patrulhas ideológicas. O bom pagador de promessas Dias Gomes foi quem usou de forma mais contundente a nova onda: “O realismo necessário para construir um retrato da realidade brasileira não pode se abster do fantástico”, diz o autor da telenovela Saraman-daia (1976), uma Macondo cenográfica de mil habitantes que trabalham na cultura de cana-de-açúcar ou no alambique de cachaça e onde homens voam como pássaros, poetas viram lobisomens, mulheres engordam até explodir colorido, coronéis espirram formigas, homens botam o coração pela boca e virgens incendeiam os lençóis com o fogo da paixão incubada.

Qualquer que seja a importância do realismo fantástico, em geral, e de García Márquez, em particular, a literatura brasileira meteu o pé na estrada hiper-realista do romance-reportagem de origem norte-americana, um salto lógico, já que a maioria dos autores vinha da imprensa, e ainda está nela. (E uma ressurgência histórica: Os sertões, de Euclides da Cunha, nasce de um genial esforço de reportagem.) O jornalista Antônio Callado publicou Quarup (1968) e Bar Don Juan (1971), talvez os melhores romances dos anos de chumbo. Paulo Francis, direto da corte de Nova York, tentou romances cabeças (Cabeça de papel, Cabeça de negro): até releitura em contrário, o jornalista era mais brilhante e corrosivo que o romancista. Rubem Fonseca encontrou no romance policial o veículo adequado para fazer a crônica dos crimes anunciados da sociedade brasileira, emplacou sucessos de público e crítica, como Feliz ano novo (1975) e A grande arte (1983), e se estabeleceu como a influência dominante das letras nacionais, transcendendo o romance policial.

A antropóloga Alba Zaluar define Cidade de Deus (1997), de Paulo Lins (seu auxiliar de pesquisa durante oito anos), como “o primeiro romance etnográfico no Brasil que não se baseia em memórias do escritor ou em sua biografia”. Inferno (2000), de Patrícia Melo, aborda o mesmo universo de Paulo Lins, a pesquisa está presente, mas existe uma marca autoral. Como o mar, ou o coração das mães, o romance aceita tudo, e é possível que exista no futuro um romance coletivo, mas não creio em romance sem autor. Se o romance comungasse com a teologia (e a Bíblia pode ser lida como uma série de romances tipo divina comédia em contraponto à comédia humana de Balzac), o autor seria um deus, ou seu profeta. Creio que a literatura é uma forma de poder, e García Márquez é o mais consciente desse fato entre os autores modernos.

Em 1982, García Márquez declarou que Cem anos de solidão “esteve a ponto de me arrasar a vida. Depois de publicado, nada foi igual a antes”. “A fama perturba o senso da realidade, talvez quase tanto quanto o poder, e além disso é uma ameaça constante à vida privada. Infelizmente, ninguém acredita nisso enquanto não sofre na pele”.

Mas sem a fama não poderia se tornar “um escritor cortesão de Fidel Castro, ao qual a ditadura mostra como um álibi no campo intelectual”, na acusação recente (ressentida?) de Mário Vargas Llosa, candidato derrotado à Presidência do Peru. Já na década de 1980, García Márquez explica que sua amizade com Fidel, muito pessoal e mantida por um grande afeto, começou pela literatura. “Tinha conversado com ele de um modo casual quando trabalhávamos na Prensa Latina, em 1960, e não senti que tivéssemos muito o que falar. Mais tarde, quando eu já era um escritor famoso e ele era o político mais conhecido do mundo, vimo-nos várias vezes com muito respeito e muita simpatia, mas não tive a impressão de que aquela relação pudesse ir mais longe que as nossas afinidades políticas.”

Até que descobre que Fidel é um leitor: “Fidel Castro é um leitor voraz, amante e conhecedor muito sério da boa literatura de todos os tempos”. E leitor atento e minucioso: “Depois de ler O relato de um náufrago, foi ao meu hotel só para me dizer que havia um erro no cálculo da velocidade do navio, de modo que a hora de chegada não podia ser a que eu disse. Tinha razão. De modo que antes de publicar Crônica de uma morte anunciada, levei-lhe os originais e ele me apontou um erro nas especificações do fuzil de caça”. E entrega: o leitor gostaria de ser autor. “Na minha próxima encarnação quero ser escritor”, disse Fidel.

García Márquez cultivou Omar Torrijos, do Panamá; Carlos Andrés Pérez, da Venezuela; Alfonso Lópes Michelsen, da Colômbia; os sandinistas da Nicaraguá; François Miterrand, da França, e tem elogios para “o poder de sedução” e “o fulgor da inteligência” de Bill Clinton.

Mandarim, “um político de emergência”, um autor poderoso entre os poderosos do mundo, revela que usou muito de si mesmo para criar a personagem do ditador de O outono do patriarca: “A solidão da fama parece muito com a solidão do poder”, “não há ofício mais solitário que o do escritor”. “A grande pergunta no poder e na fama seria então a mesma: ‘Em quem acreditar?’ A qual, levada aos seus extremos delirantes, teria que conduzir à pergunta final: ‘Que merda sou eu?’ A consciência desse risco, que eu não teria conhecido se não fosse um escritor famoso, ajudou-me muito, é claro, na criação de um patriarca que não conhece mais, talvez, nem o seu próprio nome. E é impossível, nesse jogo de ida e volta, de toma lá e dá cá, que um autor não termine por ser solidário com o seu personagem, por mais detestável que este pareça. Ainda que seja só por compaixão.” O General Omar Torrijos, dois dias antes de morrer, diz para o autor: “O seu melhor livro é O outono do patriarca: todos somos assim como você diz”.

Relido em 2004, o Outono pode ser abordado como um retrato premonitório, ainda que involuntário, do próprio Fidel Castro entre os 107 e 232 anos. É só deixar cair a ficha. Eric Hobsbawm vê a revolução cubana como “romance, heroísmo nas montanhas”, e a forma de governo de Fidel era exercida por meio de monólogos informais diante de milhões de pessoas: “Esse homem grande, barbudo, impontual, de uniforme de combate amassado, que falava horas seguidas, partilhando pensamentos um tanto assistemáticos com as multidões atentas e crédulas (incluindo este escritor)”. O fluxo narrativo de Outono lembra o discurso caudaloso de Fidel.

Há uma curiosa aparição do Che na figura de um jovem revolucionário: “Ele apertou a minha mão com uma mão doce e fria, uma mão de bispo, e prestou uma atenção espantada aos sonhos fabulosos do forasteiro que queria armas e solidariedade para uma causa que é também a sua, excelência, queria assistência logística e apoio político para uma guerra sem quartel que varresse de uma vez por todas os regimes conservadores do Alasca à Patagônia”. O patriarca fica comovido e o despede “com palmadinhas nas costas sem lhe dar nada, nem sequer o consolo de uma promessa, e aos ajudantes-de-ordens que lhe fecharam a porta ordenou que não voltassem a molestar a esse homem que acaba de sair, nem sequer percam tempo vigiando-o, disse, ele tem as pernas bambas, não serve”. Ninguém volta a ouvir essa frase, só depois da passagem do ciclone, “quando proclamou uma nova anistia para os presos políticos e autorizou a volta de todos os desterrados, menos os homens de letras, naturalmente, esses nunca, disse, eles vivem com as pernas bambas como os maricas em tempo de muda, de modo que não servem para nada senão quando servem para alguma coisa, disse, são piores que os políticos, piores que os padres”.

Ainda no quesito de escritura premonitória, o tombo do Fidel no mausoléu dedicado a Che tem uma legenda em Outono: “Não havia castigo mais humilhante nem menos merecido para um homem que a traição do próprio corpo”.

A origem do domínio secular do patriarca está no uso da peste para dispor dos poderes de exceção da lei marcial ante uma grave ameaça de sublevação civil: “Havia declarado o estado de peste por decreto, plantaram a bandeira amarela no topo do farol, fechou-se o porto, suprimiram-se os domingos”, e governa com auxílio do embaixador americano e dos fuzileiros navais. E numa outra volta do parafuso da história, o patriarca se vê colocado diante de um novo ultimato: “Ou vêm os fuzileiros ou levamos o mar, não há outra saída, excelência, não havia outra, mãe, de modo que levaram o Caribe em abril”.

Para García Márquez, a peste do esquecimento está em toda parte: passado o tempo, ninguém reconhece como verdadeiro o massacre dos trabalhadores da companhia bananeira, ou se lembra do Coronel Aureliano Buendía.

Italo Calvino, que nasceu em Santiago de Las Vegas, Cuba, escreve: “Às vezes me parece que uma epidemia pestilenta tenha atingido a humanidade inteira em sua faculdade mais característica, ou seja, no uso da palavra, consistindo essa peste da linguagem numa perda de força cognoscitiva e de imediaticidade, como um automatismo que tendesse a nivelar a expressão em fórmulas genéricas, anônimas, abstratas, a diluir os significados, a embotar os pontos expressivos, a extinguir toda centelha que crepite no encontro das palavras”. E dá a fórmula mágica da salvação: “A literatura (e talvez somente a literatura) pode criar os anticorpos que coíbam a expansão desse flagelo linguístico”.

A considerar a lição de Calvino, escritores como ele, García Márquez, Borges, Cortázar, Guimarães Rosa, dentre outros, seriam os heróicos médicos sanitaristas que exterminariam a peste da linguagem. Ainda na década de 1980, García Márquez afirmava que, de todas as suas obras, só O outono do patriarca livraria seu nome do esquecimento. (Mais tarde mudou para O amor no tempo do cólera, uma história de amor contada a partir da relação de seus pais.) Os romances salvariam seus autores. Os autores salvariam a linguagem. Mas fica uma pergunta: e se a literatura for a própria peste?

Francisco Maciel

autor do romance O primeiro dia do ano da peste (pela Estação Liberdade). Os filhos de Maya (romance) e Cavalos & Santos (poemas) devem ser lançados em 2005 pela mesma editora