Max Martins: a excepcionalidade paraense

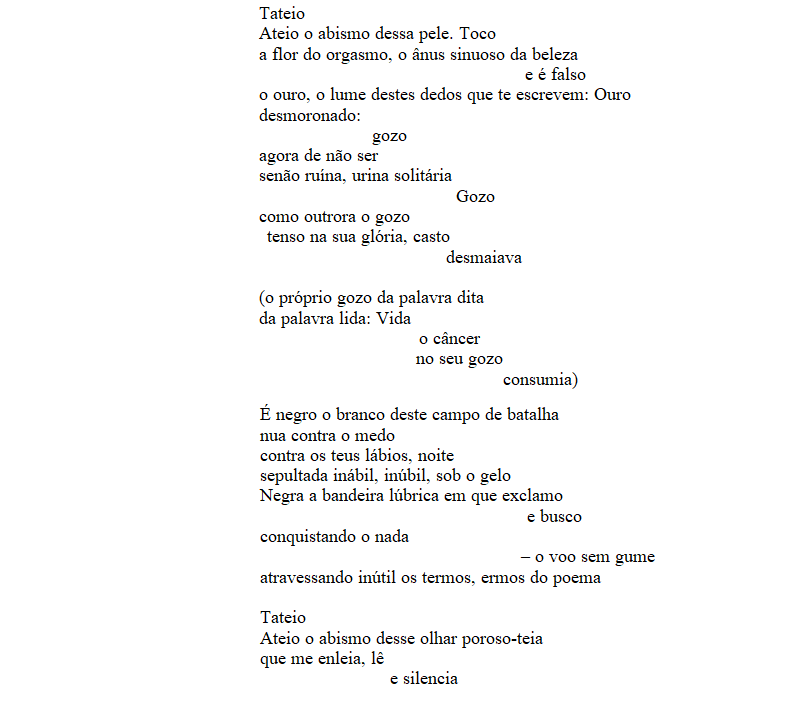

O poeta Max Martins em 1988, na praia do Marahu, onde tinha a sua cabana (Foto: James Bogan)

Dedicar um texto relativamente longo a alguns poetas é uma provocação contra o bom-senso. Sem negá-lo, dou-me ao direito de justificá-lo. O maior interesse da crítica nacional tem-se concentrado nos chamados modernistas, na geração a que pertenceu Manuel Bandeira, passando por A. Frederico Schmidt e Jorge de Lima, com o destaque de Carlos Drummond de Andrade. Já em decréscimo, tal interesse ainda se prolongou com os poetas concretos – Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pìgnatari. Já a poesia dos anos de 1970 era e é mais noticiada que propriamente discutida. A passagem para o século 21 evidenciou as consequências de quatros fatores: (a) inovações na produção tipográfica tornaram mais acessível a edição de pequenos volumes, usualmente pagos pelos próprios autores, (b) o desaparecimento progressivo dos suplementos literários, pelos quais o leitor interessado era informado do que os resenhistas destacavam e do que aparecia, (c) um pouco mais recente é a crise do livro, com o fechamento das livrarias, (d) acrescente-se o que era desde antes conhecido: serem poucas, desfalcadas e desatualizadas as bibliotecas de que dispomos. No momento em que escrevo, a situação se converte em calamitosa. Malgrado a importância do Rio de Janeiro na produção e difusão da cultura, desconheço haver agora sequer uma livraria que tenha um estoque de obras estrangeiras, além de a crescente desvalorização da moeda nacional fazer com que o dólar atinja um valor que o torna inacessível a larga parcela do leitor habitual. Isso para não falar do propósito do atual governo de converter a cultura em agência de propaganda.

Os fatores elencados são facilmente reconhecidos. Mesmo abstraindo do isolamento cultural em que mergulha o país, pergunto-me como nos seria dado saber acerca do que se incorpora ao mercado editorial? A pergunta por certo cobre o livro em geral, mas concerne sobretudo à área, a exemplo da poesia, que, entre nós, nunca se caracterizou por uma ampla divulgação. Esboça-se pois uma situação paradoxal: por suposto, somos contemporâneos de uma quantidade de poetas inimaginável no século 20, ao passo que é evidente a impossibilidade factual de o leitor sequer sabê-lo.

É este o panorama que me motivou a contrariar as tendências do marketing e a dedicar um tempo considerável à coleta e estudo de alguns dos poetas atuais. Ressalto o indefinido “alguns”. A primeira razão dos que são aqui estudados é simplesmente que foram reconhecidos em minha biblioteca particular. Mais explicitamente, os muitos não abordados não o são por um necessário critério valorativo. É certo que esse não é o único critério. Alguns muitos nomes não foram tratados porque deles conhecendo apenas um só livro não podia saber se a sua abordagem abrangeria a visão de sua obra. É evidente que são razões pequenas, nem por isso menos significativas.

Max Martins (1926–2009) é meu primeiro destaque. Data de 1952 sua estreia, com O estranho. Paraense de origem, ainda que se conheçam suas viagens para o exterior, havendo permanecido seis meses em Viena, acolhido por seu amigo Age de Carvalho, e nos Estados Unidos, por efeito dos laços estabelecidos com poetas americanos, abertos pela permanência durante anos em Belém do poeta Robert Stock. Fora essas escapadas, Martins por toda a vida residiu em Belém do Pará. Tal fato retrospectivamente importa para seu desconhecimento no restante do país. Ele só não é absoluto pela edição de seus poemas completos, pela Universidade Federal do Pará (UFPA), supervisionada pela diligência do amigo e também poeta Age de Carvalho. Aos fatores acima arrolados acerca da desinformação que cerca a produção poética nacional contemporânea, há de se acrescentar o caráter continental do país, que provoca a disparidade de divulgação do que nele se publica: salvo raras exceções para os que vivem em Porto Alegre, Belo Horizonte ou Recife, só encontram alguma publicidade os que estejam no eixo de São Paulo e Rio de Janeiro. Foi o também paraense Benedito Nunes quem assinalou sua proximidade com os dois primeiros livros de Carlos Drummond e o quanto a forma que molda O estranho revela a distância em que fora elaborado. Em artigo do mesmo ano de sua edição, “A estreia de um poeta”, o nosso Bené Nunes assinalava: “A primeira impressão que desperta a leitura desse livro de estreia é a ligação constante de seus versos com o que o movimento modernista teve de superável: o anedótico, a facilidade das soluções poéticas, e o desprezo formal pelo verso como unidade rítmica”.

Quarenta anos depois, dispondo da obra já constituída do conterrâneo e amigo, o pensador culpava sua “empáfia professoral” pelo que considerava a “compreensão preconceituosa da linguagem modernista”. O adendo era injusto consigo mesmo. É certo que, a posteriori, era possível descobrir nos primeiros poemas de Max Martins traços do que será superado, sem que por isso fosse injusto falar na “verve superficial” tanto do primeiro Drummond, quanto do por ele influenciado. Assinale-se apenas que àquele Max a afirmação do sujeito individual ainda constituía a matéria-prima da ficção poética: A concentração no eu será logo derruída em Anti-retrato (1960), que exaltamos como o primeiro livro de realce do autor. Antes de analisá-lo, impõe-se uma observação prévia. O próprio descentramento do eu que se anuncia provoca outra aproximação com o mestre mineiro. A relação agora deixa de ser de mestre e aprendiz porque as duas trajetórias antes se estabelecerão como paralelas. Sem dizê-lo expressamente, Bené Nunes o intuía ao atentar que a correspondência entre eros e poeisis, a ser intensificada em H’era, “pode celebrar, exultante, a união de dois numa só carne com a penetrante escavação semântico-etimológica de venerea e venerável, palavra castiçamente latina (fodere = cavar), que lhe serve de eixo”. Em Drummond, o que chamamos de princípio corrosão não contamina o erótico, que se dispõe em destacá-lo, na imagem orientada pela memória. É em Max Martins, sim, que tal fusão opera. É certo que isso não se dará de imediato. Mas enunciá-lo desde aqui traz a vantagem de o leitor estar atento para suas distantes primícias. Por enquanto, o trajeto principia a desenrolar-se. No prefácio à edição a que nos referimos, Eliane Robert Moraes escrevia: “(…) Estes poemas compõem uma série de figuras absolutamente instáveis que, ao expor a provisoriedade de um corpo sujeito às transformações impostas pelos ciclos da vida, deixam ver a sua própria e incontornável finitude”.

A concentração no eu será logo derruída em Anti-retrato (1960), que exaltamos como o primeiro livro de realce do autor. Antes de analisá-lo, impõe-se uma observação prévia. O próprio descentramento do eu que se anuncia provoca outra aproximação com o mestre mineiro. A relação agora deixa de ser de mestre e aprendiz porque as duas trajetórias antes se estabelecerão como paralelas. Sem dizê-lo expressamente, Bené Nunes o intuía ao atentar que a correspondência entre eros e poeisis, a ser intensificada em H’era, “pode celebrar, exultante, a união de dois numa só carne com a penetrante escavação semântico-etimológica de venerea e venerável, palavra castiçamente latina (fodere = cavar), que lhe serve de eixo”. Em Drummond, o que chamamos de princípio corrosão não contamina o erótico, que se dispõe em destacá-lo, na imagem orientada pela memória. É em Max Martins, sim, que tal fusão opera. É certo que isso não se dará de imediato. Mas enunciá-lo desde aqui traz a vantagem de o leitor estar atento para suas distantes primícias. Por enquanto, o trajeto principia a desenrolar-se. No prefácio à edição a que nos referimos, Eliane Robert Moraes escrevia: “(…) Estes poemas compõem uma série de figuras absolutamente instáveis que, ao expor a provisoriedade de um corpo sujeito às transformações impostas pelos ciclos da vida, deixam ver a sua própria e incontornável finitude”.

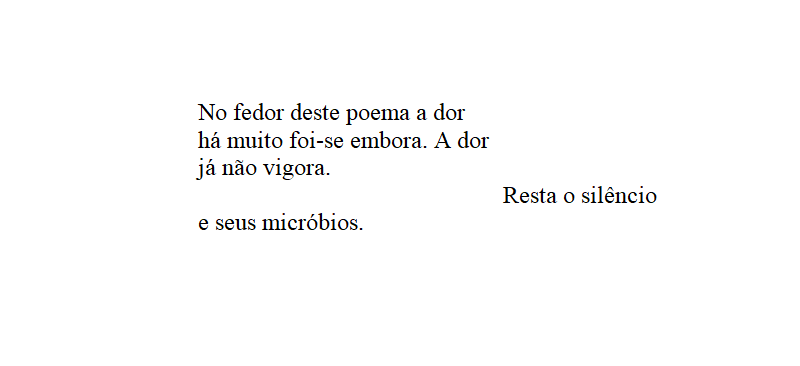

A opção pela instabilidade do corpo resultante dos ciclos da vida é bem correta. Vê-la, contudo, na perspectiva da poética que começava a se estabelecer também permite associá-la a uma dinâmica que ultrapassa as dimensões corporais. Assim se concretiza no excelente “Max, magro poeta”:

Em versos cuja extrema síntese faz crescer a intensidade, cada evento é marcado entre a flor e “a ponta do punhal” que nela se oculta. Cada evento participa de uma travessia em que o eu deixa de ser a parte supostamente ativa para converter-se em “barco”, cuja suposta estabilidade torna mais inesperada a descoberta da “ilha”. A segunda estrofe, portanto, acrescenta uma contradição ao que o final da primeira estrofe exprimia. Ali, o punhal dentro da flor negava o pleno caráter de beleza e de positividade a ele atribuído. Aqui, os valores se invertem. Do barco se destaca a “quilha enferrujada”. Mas é dela, assim como da “popa ressequida” que a ilha ressalta. A terceira estrofe apontará para particularidades contidas na ilha, quem sabe se para “o sol dos muros/ (…) e o sal que escorre/ dentro das pedras?” Sol e sal importam para a descoberta do inseto em cujo ventre se deposita o poema. Percebe-se a tensa dialética formada pelas contradições. Na derradeira, a insignificância da “mosca” está contida na condensação do poema.

Eis pois o primeiro resultado da recusa de estabilidade do eu. Sua negação não é tão só de ordem ética: o privilégio do espiritual (Geist), que se sobrepusera desde a força consentida ao centramento no indivíduo pelo pensamento hegeliano. Cogitar-se que o termo final do poema exalta o estético é insuficiente porque a estesia não é sinônimo da intensa dinamicidade que atravessa “Max, magro poeta”. A dimensão menos profunda da aludida dinamicidade se verifica pelo desmanche das frases feitas ou esperadas. Sua primeira prova estivera no punhal contido na flor. Mas ela já não estivera no próprio título do poema, onde “magro” substituía ironicamente ‘magno poeta’? Do mesmo modo, a “paz dos prados de aquarela” recorda o arranjo tradicional das salas de classe média, com suas reproduções convencionais com flores e lírios. Será exagero acrescentar que a negação da harmonia convencional aumenta com a alusão à terrenidade contraposta dos sapatos? Supor a postulação de um além da estesia não torna pensável que “a ponta do punhal” se transforme no barco “prestes a partir/ de tua garganta”? No contraste entre o macio intransitivo da flor e da aquarela surge um terceiro termo, a ilha a ser descoberta. A ilha perde todo o aceno ao imemorial contido na acepção habitual por sua combinação com a mosca. O que vale dizer, a peça não remete ao transcendente costumeiro, pois antes empresta sentido ao transtorno contido no agente do poema, o inseto. A excelência do poema irradia de sua relação com os nomes enumerados em “Amargo”: o mar “dos velames”, “o mar noturno” das “marés com a lua/ a boiar no fundo”. Sua qualificação como “o mênstruo da madrugada” antecipa o “mar particular! Do “amor amargo”. Assim “Max, o magro poeta” encaminha para a pessoalidade impessoalizada. Não se trata do mero desfecho de uma temática. Esta se transmuda na poética que se constrói.

O que vem de ser dito parece corroborado por outro poema singular, “No túmulo de Carmencita”:

A abertura confunde o tempo com a moldura do que foi e se estabiliza no que agora está na lápide – “és um nome em mármore e limo”. A estaticidade das formas de antes e de agora é o cenário dentro de que as imagens transmitem a dinâmica da terceira estrofe. A tísica interrompe a valsa e a ausência desta é recomposta pelas árvores. A última estrofe reúne o tempo físico à condicional – “se agora a rosa caísse” – e reenvia ao fim da primeira estrofe – “uma flor na tarde morta” -, em que a rosa imageticamente se confunde com a que a tísica levara. O que perdura na memória não interfere na ordem do tempo e do mundo, e o “cadáver do pássaro” tão só incorpora “sombra e dúvida”. A homenagem à morta não interrompe a linearidade do tempo. Como adiante melhor destacaremos, a transformação que a imagética concretiza tem limites bem definidos. A força do anti-retrato requer que nele ainda sigamos.

A cena imagética supõe a fusão do corpo (feminino) com a natureza. Ambos crescem por suas reentrâncias. O erotismo do poeta é inclusivo. As reentrâncias resvalam para o “beijo noturno” e para o “verde das montanhas” e, em “as dobras do sono”, ecoam “as coxas abandonadas”. A junção do corpo com a natureza será mantida na imagética ousada de poemas menores (“Copacabana”, “O amor ardendo em mel”). Sua conjunção não significa consonância harmoniosa mas a constante da discrepância. Por isso o poema final do Anti-retrato termina com os versos “caveira de pássaro/ exposta na planura”.

Os poemas referidos, longe da grandeza de “Max, magro poeta”, foram destacados para que se perceba a atmosfera que, no autor, envolve o erotismo. Seu abraço com a natureza não implica gesto de encantamento com a vida mas a afirmação de uma sóbria dramaticidade. Dizê-lo ainda seria prematuro se logo não se acrescentasse que outros ângulos devem ser vistos para que se compreenda “a carnalidade do mundo”, como escreveu Benedito Nunes. Isso se tornará ainda mais palpável com H’era, datada de 1971. Como diz seu título, o livro se constitui pela conjunção de haver e ser, o mundo do ser convertendo-se em manifestação do haver. Como já se destacara no Anti-retrato, a carnalidade conjuga ao ser do mundo o haver de suas criaturas, mais precisamente ao sujeito verde, aquoso do amazônico. A conjunção não é sempre poematicamente feliz. Não o é em “Um deus partido ao meio”, cuja transcrição entretanto analiticamente se impõe:

Anunciada pelo título do livro, e pelos três primeiros versos a peça parte do máximo do ser, o deus, de que seu caráter de “partido ao meio” já enuncia o que se materializa pelos versos sucessivos: o torso trazia o imemorial do reiterado do beijo, submetido à fusão de ser e haver, confirmado “em barro”, por sua vez remetendo à “ave de rapina/ espicaçando/ um ventre”, com que retorna à imagem de abertura, agora explicitada pelo agente da ação corrosiva, exercida sobre o que há, os “abutres”.

A segunda estrofe realiza um caminho para baixo, para a cidade, “com seu rio tão sujo/ parindo lama”. Por outra descontinuidade surge a estrofe seguinte, que não se explica em termos tão só espaciais. As “putas” substituem os abutres e anunciam a espera de que o acolha o “deus-cloaca”, com que se designa o “sangue”. A última alusão motiva o último verso – “e à sua Ferida uni-me”. O circuito entre sangue e Ferida indica o teor religioso que se introduz. A maiúscula reservada à “Ferida” evidencia a referência ao cristianismo. À erótica, que já compreendia a tematização da linguagem – “a Poética equivalerá a uma arte erótica que veicula, sob o tropismo fálico do corpo feminino, o labor reflexivo do poeta com a matéria das palavras” – ainda abrange a amplitude religiosa. Metonimicamente, a figura de Cristo conecta-se ao que espacialmente, em termos espaciais, é mínimo, o mínimo gerador da cloaca, termo reservado ao depositário do sujo ou lugar apenas animal. A “Ferida” é então figurada numa situação em que o quê remetia ao plano do divino agora está próximo do mínimo gerador. O encontro aspirado – “(…) à sua Ferida uni-me” – se dá a partir de um próximo que a linguagem vê com menosprezo. Ao passo que o poema costuma ser entendido como a construção que provoca um enxame de emoções, a poética de Max Martins converte o que faz em uma experiência de dominância intelectual. Só depois de haver sido despertado, ressurge o emotivo do estético. O leitor precisará considerar a reviravolta para habilitar-se a compreender que o papel da contenção semântica vai além da mera síntese sintática. O poema acabado contém antíteses e não harmoniosas consonâncias. Na peça, cujo primeiro verso repete seu título:

O negativo atinge seu auge. As estrofes seguintes tratam de mensagens, pontes, bandeiras, telegramas; são buscas de contato lançadas e perdidas. Do poente e da madrugada restam o cancro e suas raízes. Do que se desfez, exala “este poema de urina e ácido”. Em contraste com “Um deus partido ao meio”, onde graça e desgraça se compensavam – “(…) Cristo e seus abutres” – o poema concentra-se na herança da dor unânime. O próprio aspecto religioso se perde, e a “Ferida” “fez-se seta desferida”.

Como declaram “Ver-o-Peso” e “O não da fome”, o mercado encontra a fome – “a canoa tem um nome/ no mercado deixa o peixe/ no mercado encontra a fome” (“Ver-o-Peso”), pois a fome se entranha em cada parte do homem – “está na face/ no umbigo/ no abdômen/ a fome/ está no nome” (“O não da fome”) – e “apaga o homem” (idem).

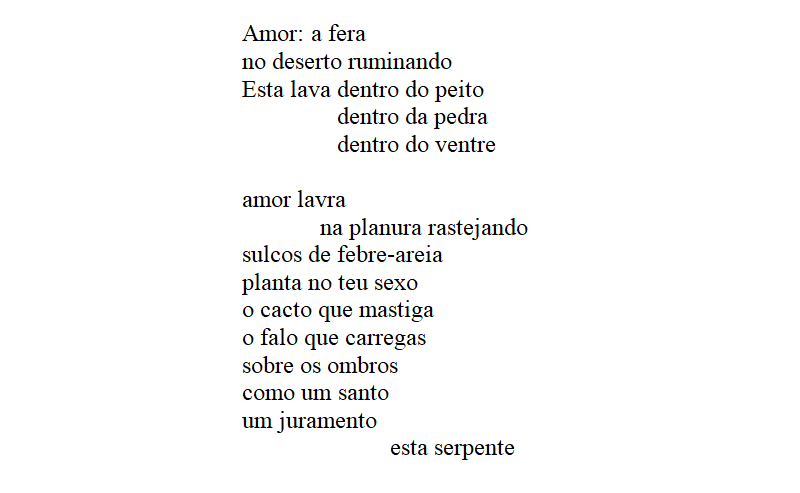

A dominância do não torna mais nítido o caráter de toda a vida. Pelo que antes expúnhamos, entendia-se que a conjunção Eros – Poeisis supunha um todo tenso, mas de cunho afirmativo. Mantê-lo seria favorecer o enlace com o harmônico e não ressaltar que a entrada do religioso se fizesse em um final de poema, como um qualificativo que apenas fosse acrescentado. Impõe-se a transcrição de “Amor: a fera” porque retifica a direção ainda ingênua. O amor não é o reverso da carência e do amargo. É sim um modo simulado do agressivo que reina na vida:

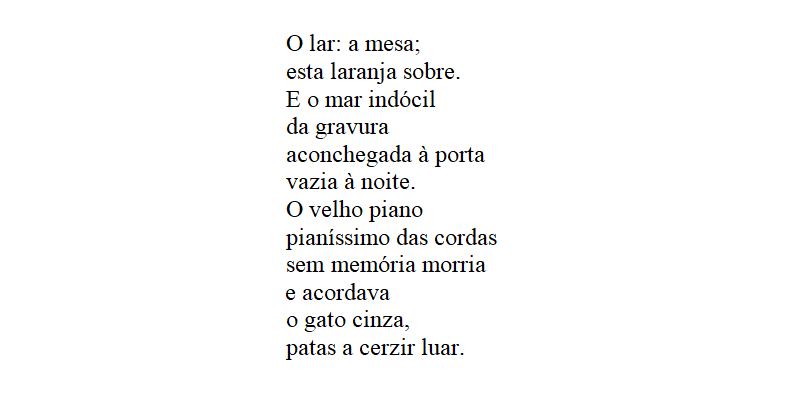

A fera se confunde com a “febre-areia”; é “o cacto que mastiga”, idêntico ao “falo que carregas”. Mas tampouco igualemos as partes que se sobrepõem. O falo é levado nos ombros “como um santo/ um juramento”. A afirmação final, “esta serpente” vale tanto para a parte terrena, “falo”, quanto para sua aspiração celeste, “um santo”. Que os dois tenham o mesmo qualificativo significa que os aspectos positivo e negativo não são antitéticos pois mutuamente se incluem. A fusão tensa do oposto não impede a face lasciva do falo. (Ela será realçada no final do menor “O amor ardendo em mel”. Enquanto mel, o amor apenas morde – “Morder somente a sua semente/ antes de agora/ antes da autora” – noutra ocasião se transforma em serpente; ou ainda admite o sossego provisório de “Home”:

Nenhuma ironia macula a intimidade burguesa. Interditada, a ironia ali está, desde a escolha do título. Ela se propaga pelo mar represado da gravura, e pelo gato cujas patas cerzem o luar. O tom descritivo abole a ironia, enquanto o teor do que se descreve a expõe. O acoplamento de eros com a dimensão religiosa, afirmados e contraditados, só se resolvem pela manifestação do poema. Isso não seria concebível sem “uma violentação da linguagem, corroída por efeito de sua própria concreção”, segundo Nunes. Pois, se for válido falar em Max Martins de dialética hegeliana, há de se contrariar a tradução com frequência dada à sua Aufhebung, falsamente entendida como síntese, pois a tensão dos opostos se prolonga no termo inclusivo, o suprassensível (na solução do tradutor brasileiro, Paulo Menezes).

Datado de 1960 e republicado em 2016, O risco subscrito é seu livro seguinte. São decisivas duas passagens de seu prefaciador, Eduardo Sterzi. Na primeira, o autor remete a Benedito Nunes, que acentuava, desde H’era, o equilíbrio entre “o visual e o discursivo”. Daí resultava “que não exista forma sem pathos”, com que se revela “a corporeidade como sua dimensão fundamental”. Da segunda referência resultava a primazia do significante, com que a “carnalidade”, enfatizada na produção de Max Martins, provoca a exploração dos sentidos corporais, que extravasam do significado dicionarizado.

As passagens destacadas enviam para o reconhecimento do que prima entre os concretos paulistas e acentuam a intensificação do significante no interior da carnalidade. Sua junção é manifesta em trecho de “No princípio era o Verbo”: “A frase é triste/ Epístola e pústula/ um rosto/ coroado de música/ se delindo/ e de espinhos” (em O risco subscrito). De seu fundo, bem como já do próprio título, ecoa o legado cristão, incorporado à própria história, o verbo fundindo-se ao sexo impessoalizado: “sêmen sem mim” (“Rasuras”). O religioso então se dessacraliza:

Convertido em legado terreno, o religioso perde a transcendência mantida por séculos, assim como é recusada a relevância do sujeito individual, reduzido a “Meus ecos ruindo/ os ratos/ roem este bacia/ e roem a rosa/ da neurose/ a poesia/ a se esvair” (“Um Campo de ser”). À denegação das transcendências religiosa e do eu, que ocupou o lugar do sagrado cristão, corresponde o império da ferrugem: “Tudo é ferrugem/ O amor amorfo/ mofo/ no paraíso-vaso/ raso/ deste istmo”.

O legado agora negativo, que se espraia pela poesia pós-baudelairiana, exprime-se taxativamente pela recusa das transcendências. Mas a presença explícita de eros impede que seja confundido com um niilismo intelectualizado. Ela não interfere na recusa da transcendência historicamente mais próxima, em que continuamos a habitar, a de um ego substituído por sua recusa: “Mas existo c’ego/ atado a mim/ e sem-me” (“Breve epitalâmio”). Tal ausência é básica para que o privilégio do significante se relacione ao realce do espaço em branco. Em vez de o poema se confundir com a expressão de uma unidade precedente, o sujeito individual, ele remete a seu assassinato: “Preto/ no branco/pre’texto/ as linhas meditam/ Me ditam e assinam/ O assassinato” (“Mandala”).

O poema não resgata o que é finito, porque se confunde com o produto deste finitude: “Atrás da mascara/ não há rosto – há palavras/ larvas de nada” (“O resto são as palavras”).

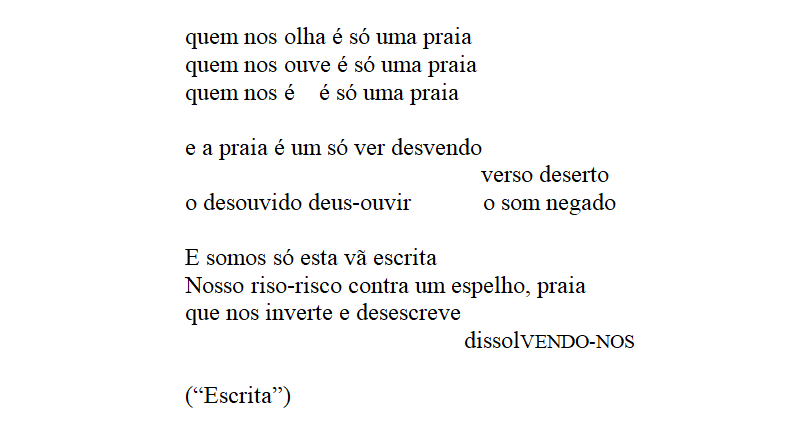

Reconhecimento que não impele à abolição do plano do ver senão que, revisto, converta em eficiente a homologia entre um estado vencido, o “de ser virgem”, e um termo alheio aos dicionários, “admiragem” (final da nova versão do “Túmulo de |Carmencita”). Acrescente-se algo mais, pelo destaque de “Escrita”:

O poema ressalta o que releva no ver, pondo-o na cadeia que expõe seu limite no sensível da “vã escrita” “que nos inverte”. De sua parte, a “vã escrita” envia ao encontro de “Os amantes”: “ele/ &/ ela anelam”, até que “espelhos/ se anulam/ ardem e se apagam/ na luz”. A incorporação do ser ao haver não abjura a presença mental e material de um e outro, senão que manifesta a plenitude em si mesmos. Ao contrário do que sucedia com a transcendência que também elevava o artista, o poeta se expõe ao que digam as palavras “para o engate/ da serpente com a semente/ e o seu resgate” (“As serpentes, as palavras”). Tamanha combinação de planos que não se resolvem em síntese está distante de ser tarefa fácil. Ao invés, ela corre o risco que se refaz a cada peça de converter-se em ocioso trobar clus. Tenha-se por exemplo “Um corpo”, cujo final remete simultaneamente aos 14 versos precedentes e aos dois finais, sem que isso explique a razão da maiúscula que abre “Tudo é interdito”: “Dizer não é/ Tudo é interdito/ ou não se vê/ tão perto/ E disto nisto/ escrevo-escravo”. Tanto se pode entender que o enunciado se basta a si mesmo quanto ser complemento do verso anterior. O “ou” do verso seguinte parece indicar que a segunda hipótese é a correta. Mas por que a maiúscula de “Tudo”? Creio que o uso é proposital para estabelecer a dupla e ambígua leitura.

Sem ainda alcançar a qualidade do Caminho de Marahu, O risco subscrito é a etapa necessária para a maior excelência do poeta paraense.

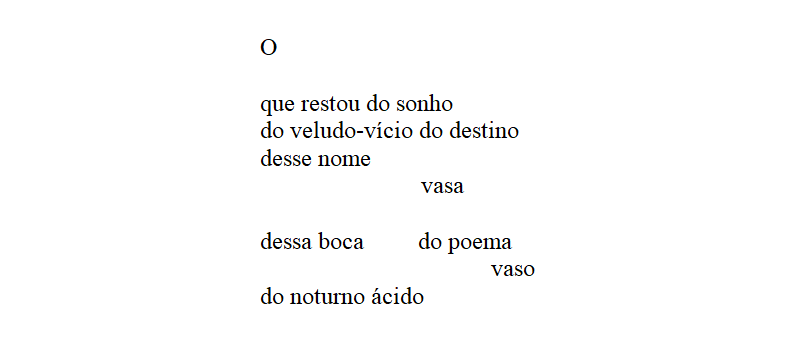

60/35 (1986 – republicação em 2018). O título do pequeno livro alude à idade do autor e aos anos que leva como poeta. É formado por 18 poemas curtos, que continuam a desafiar a argúcia do leitor. Já na abertura apresenta-se

A maneira mais eficaz de entender sua construção parece consistir em dar-se conta que privilegia a ordem inversa do que esconde o usualmente realçado – a boca do poema – i.e., de sua enunciação. Daí o “vaso do noturno ácido”, que vaza “o que restou “do veludo-vício do destino”. Se o que chamamos de “destino” é um falso constructo o que dele vaza é um vaso concreto que, ao contrário do vaso como objeto pragmático, é invisível. O invisível, enquanto parte do nome, apenas endereça a um referente, ao passo que agora a linguagem o converte em visível.

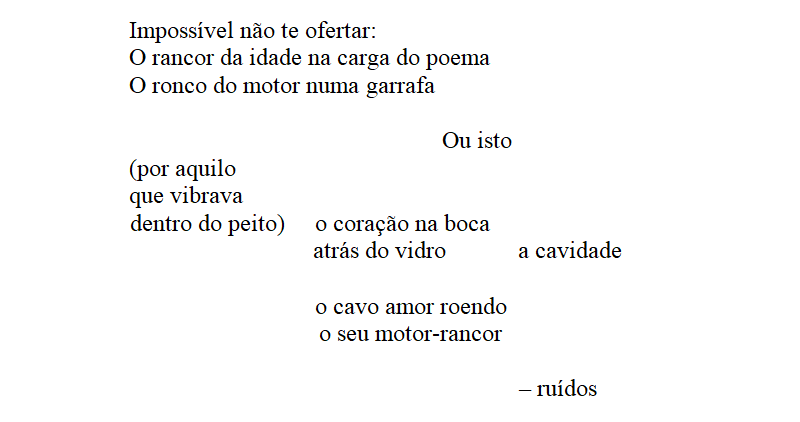

Pensemos nos poemas seguintes. A ordem inversa da peça de abertura transforma-se em agressiva ordem direta, no poema seguinte, “Isto por aquilo”:

Imprevisível, a comparação aliterativa – rancor/ ronco –converte-se, nos últimos versos, numa equivalência, cuja única sustentação é a semelhança fônica da repetição do r rascante – “amor roendo”, “motor-rancor” – que remete ao sempre heterogêneo, “ruídos”. A ordem direta não impede senão que favorece a homologia entre o ronco mecânico do motor e a vibração orgânica do coração, pois que ambos roem e provocam ruído. Visíveis que são – o rancor na carga do poema, o ronco do motor na garrafa – não são menos invisíveis: “o cavo amor” e seus ruídos. Assim como o poema não escolhe palavras que pudessem parecer nobres, tampouco opta por alguma ordem; inversa ou direta, será ele a apropriada, desde que alcance a conjunção dos contrários, o visível e o invisível.

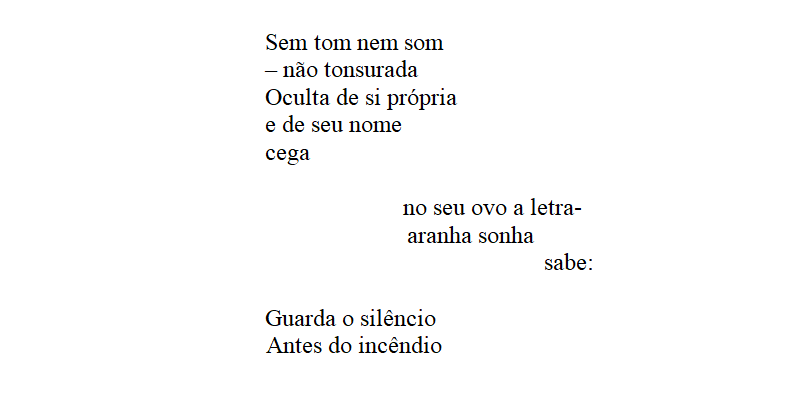

Note-se um poema um pouco maior, “Negro e negro”:

A decodificação torna-se maior. Mas sempre lidamos com o trabalho do invisível sobre o visível. Em vez de magia, suposta na metáfora banal de “a magia do poema”, trata-se de provocar a ovidiana metamorfose. Visível é o ovo, em sua oblonga unanimidade. Como um fino diplomata ou uma dama sinuosa, a letra-aranha disfarça, enquanto tece. Visível, o ovo importa pelo que oculta? Não, dizem os versos finais, que exaltam sua precisa propriedade: “guarda o silêncio/ antes do incêndio”.

A letra-aranha tira da vista o que, por detrás dela, tece. O mistério do mundo é preservado pelo sonho da letra. O mistério não é alguma substância, mas algo entranhado noutro plano. Os dédalos do mundo estão próximos de certos dedos: os que tocam na letra-aranha. Não estranha que provoque incêndios. Dito o quê, é possível vir-se ao segundo “isto por aquilo”. O primeiro tinha sido visto como um jogo de descoberta do visível encoberto. Ante o avanço de sua indagação, não se pode definir o segundo, e mais curto, “isto por aquilo”, como uma tmese disfarçada? Disfarçada porque a figura da linguagem só é percebida se invertermos as posições do segundo e terceiro verso. A forma impressa é:

A arbitrariedade cometida seria ao menos eficaz. A tmese – separação de dois elementos que constituíam uma palavra pela inserção de um intermediário – estaria na própria natureza do amor, a que a tmese oculta em o “Túmulo de Carmencita”. A reiterada figura da morta recorda aquela “que ainda aqui agora amo”, conquanto na visibilidade de agora, o nome, porque se tornara mudo, já não soa como ‘pequeno poema’(Carmencita), a exemplo do que sucedia na peça de O risco subscrito, mas sim como “soledad”:

A combinação e contraste entre os dois poemas então indica que o primeiro ofereceria a tese sobre a natureza do amor e o segundo, sua demonstração gráfica. “Sem dor” manifesta, a soledad põe-se no lugar do pequeno poema, carmencita. A correlação, tornada visível pela tmese, é manifestada pela recorrência à língua próxima do castelhano.

Em 1982, reedição de 2016, o autor reunia seus novos poemas aos de seu grande amigo e futuro editor, Age de Carvalho, em A fala entre parêntesis. Age, em correspondência privada, se dispõe a distinguir sua parte, identificada pela grafia. Eu deveria portanto analisar em separado o que é da autoria de um e de outro. Comecei a fazê-lo, até lembrar a norma que eu mesmo estabelecera: para tornar viável a edição do que ora escrevo, mostrara-se indispensável excluir daqui os autores de uma única obra. O princípio se impôs por duas razões: (a) é tamanha a quantidade de obras únicas que tematizá-las exigiria vários volumes, (b) a dificuldade seria contornável se a falta de parâmetros comparativos levaria a análise que se propusesse em absolutamente arbitrária. Ora, como Age, que eu saiba, só teria publicado de si próprio as peças que identificara, em A fala entre parêntesis, abordá-lo seria contraditório. Sou por isso obrigado a não abordar o livro dos dois.

É de 1992, reedição de 2006, o Para ter onde ir. Entre os que já meditaram sobre o poeta, Maria Esther Maciel acentua a presença da poesia oriental no livro que prefacia. Ressalto-o porque meu desconhecimento do legado oriental me impede de desenvolvê-lo. Até por isso, dos 22 poemas aqui reunidos me concentro em “A fera”, que dele independe:

Todo grande texto, não só o poema, porque formado por camadas superpostas, tem um caráter arqueológico. Em “A fera”, a mais evidente é o abandono da expressão egoiga. A mais incisiva, porém, é o confronto entre “os lábios confortáveis de um poema lido” e o “sono das palavras”, que, convertidas em “cavernas” remetem “para a terra/ maleável e amante”. A terra deixa de ser contexto para tornar-se parte na tensa tessitura. “O lago do diálogo”, ao invés, remete ao ponto de passagem entre o confortável e o labor que sacode “o sono das palavras”. Dizê-lo ainda seria incompleto porque a terra, tida por “maleável e amante”, se confundiria com o lugar da vida e de eros; afirmação parcial porque ainda abriga “a fera/ da vida”, a morte. Cada verso encarna uma cena de todo o trajeto, onde se enredam a vida e seu centro, a morte. O todo e a parte excluem o privilégio do sujeito individual, convertido em simples envoltório. A mutabilidade afirmada por cada verso pareceria então assumir uma certa estabilidade. Mas a que endereça o envoltório senão que à proximidade da fera? O que resta do envoltório não recorda seu dinâmico trabalho senão que o desmente: “os lábios confortáveis do poema lido”. No intervalo entre a ação do envoltório e a máquina da vida, o resultado do conjunto das cenas não é o desprezo pelo envoltório ou um declarado niilismo mas o reconhecimento do estranho sentido conseguido ao poema. No sono evocado no começo, já a fera lambia as palavras como que as alentando, porquanto a fera é correlata à terra “maleável e amante”. Tematicamente, a fera não declara o que antes fora não sabido. Devemos ter aprendido que o temático deve ser apreciado como parte e não desfecho de um jogo entre propriedades contrárias. Noutros termos, o poema tem uma aparência enganadora. Não se diz que “o lago do diálogo” suponha disfarce, mas sim que ser e haver hão de ser combinados. O poema faz parte de uma forma discursiva, a ficção, que, distinta dos discursos fundados na conceitualidade, que ressaltam respostas, antes enfatiza a pergunta sobre o sentido do que não tem sentido, a vida.

É de 1983, a edição original do Caminho de Marahu, incluído em 2015 na poesia completa do autor. Seu título remete à praia de Marahu, em Belém, onde o poeta construíra sua cabana.

Como bem declara o prefaciador da segunda edição, Davi Arrigucci Jr.: “(…) o Caminho de Marahu é uma peça central de sua obra madura e nos desafia com seus enigmas de condensada complexidade, como um convite para refletir sobre os fundamentos da força e do alcance de sua poesia”. Essa centralidade é tamanha que desobedeço a ordem cronológica que havia seguido e trato do Caminho depois do posterior Para ter onde ir, assim como não me detenho em Marahu poemas (1992, reedição em 2018) e Colmando a lacuna (2001, reedição em 2015). Concentro-me de imediato em “Madrugada: As cinzas”.

Já fora assinalado que destino e palavra mutuamente se atraem, muito embora o verso de abertura só o revele pelo relevo dado à madrugada. Além disso, consta da abertura o eco irônico da saudação romana em que os que iam lutar são substituídos pelas cinzas. Entre a madrugada e as cinzas uma vida está implicada. A madrugada acolhe “(…) o fogo/ ardendo cego nos desvãos do sangue”. O eu ali está oblíquo, metonimizado. É nesta condição que aparece na segunda estrofe. A unidade egoiga é abandonada em favor de sua materialidade corpórea, que é também a da palavra. O duplo corpo adensa a composição da estrofe. O corpo do agente remete ao corpo daquilo com que ele trabalha, a palavra. O corpo do agente não importa diretamente porque se conjuga a termos só na aparência diversos, “teia”, “sombra crespa”, “desejo negro”, “eriçando o pelo”. Eles não operam tão só o deslocamento da palavra para o agente, como propõem seu afastamento em prol de referências do que se concentra no púbis.

As duas direções do corpo formam de sua parte outra teia, esta dissonante: era dito do corpo da palavra ser “amaldiçoado” porque movido pelo “desejo negro”. Sua razão se torna mais evidente se se aceitar que a expressão “o cão da página” é formada a partir de ‘o cão do revólver”, em alusão a seu disparador. O encontro pois da força impulsiva do desejo com a arma mortífera acentua o choque de contrários. Assim se instala a duplicidade do desejo – sexualidade e potência de morte – a qual logo remete à culminância afirmativa de sua presença, “a mosca do deleite”, logo transformado na impessoalidade do “destino”, ironicamente nomeado pelo que move a “mosca”, “o olho menstrual e sádico do destino”. A combinação de situações provocada pelos termos geradores do verso de abertura corresponde à alusão mais diretamente percebida, a madrugada, que endereça ao tempo de antes – o momento de um passado –, ao passo que as cinzas concernem ao tempo de depois. Entre antes e depois, desenrola-se a ação do duplo corpo – da palavra e do agente movido pelo “desejo negro”.

A madrugada como que espera que o destino faça seu papel. Na verdade, ela apenas recolhe o que permanece como resto e metamorfose. Ambos já se anunciavam como “os gonzos, os gozos da ferrugem”. A saudação ao César romano pelos que iam morrer cede lugar ao exclamativo implícito na derradeira nomeação da madrugada, em que “a dúvida traça um rosto”, o do “soletrado calcinado. A morte pois permanece na saudação desdobrada por todo o poema, metamorfoseando-se na luta com a palavra. Já o resto remete ao que foi o corpo de alguém, seu encontro com um outro, que provoca e perdura no calcinado da palavra. A argúcia de Benedito Nunes já o percebera: “Uma vez que são equivalentes a Arte Erótica e a Poética, a poesia e o amor seguem conjuntamente, uma mesma curva de declínio, de turvação, de esvaziamento”. A densa teia do destino e o lugar-tempo que a cerca, a madrugada, se entrelaçam para que digam do encontro anônimo de alguém com outro alguém, que metaforicamente se nomeiam pelo que se revela tão permanente quanto o destino: eros que os conjugou.

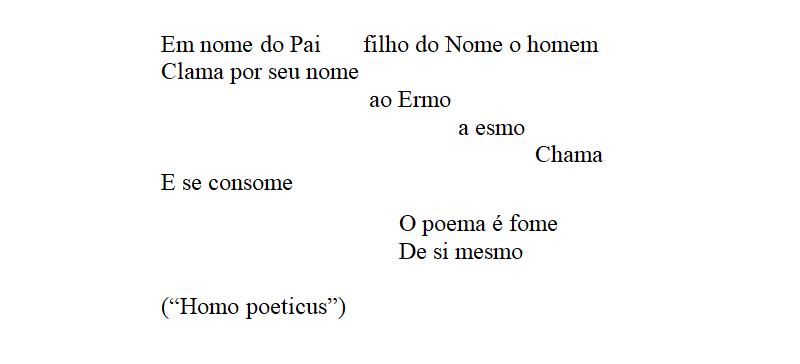

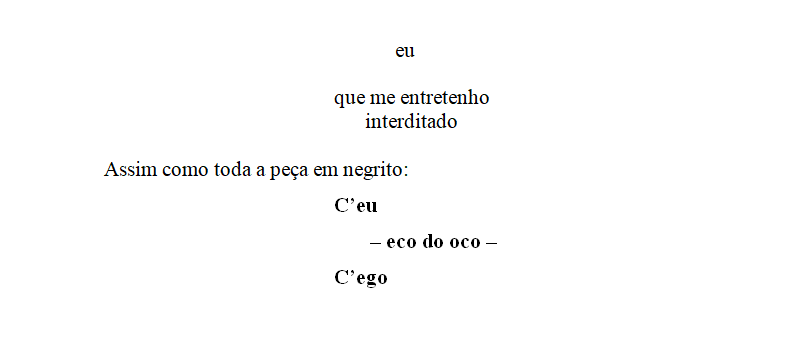

Para não sermos parciais no tratamento do eu, nos detenhamos um momento em sua tematização. Ela se precisa em “Eu, poema”:

No poema, ressoa uma cena passada, cujo deleite era calado pelo oposto que a vida continha, o câncer, designado de maneira ambígua: “(…) o câncer/ no seu gozo/ consumia”. Era o câncer que consumia o gozo ou o gozo contém o lado sádico da vida?

A segunda hipótese é preferível. Conforma-o o final de “Uma bandeira turva”: “Eis/ erótico-erosivo o ideograma da morte”. De todo modo, a obscuridade se apossa do poema por um jogo de alusões que não me parece desenvolver-se bem. Mas o sujeito não é tão só o que declara a peça cujo título aparece em minúscula:

Menos enfaticamente: o eu é o termo que se estreita em sujeito da experiência: “(…) ouço-me/ num estilhaçar de ecos” (“Exílio 1”): algo posto no curso do que o agrega e desfaz: o destino.

LUIZ COSTA LIMA é crítico literário, professor emérito da PUC-RJ. Em 2004, recebeu da Alexander von Humboldt-Stiftung (Alemanha) o prêmio de pesquisador estrangeiro do ano, na área de humanidades.

Poesia completa de Max Martins

A reedição da poesia completa de Max Martins em breve estará concluída, com a publicação do último volume da coleção: trata-se de Say it (over and over again), que reúne poemas inéditos, esparsos e fragmentos, planejado para sair ainda este ano.

A coleção, com organização e projeto gráfico de Age de Carvalho, vem sendo publicada pela ed.ufpa desde 2015 e conta com 11 volumes. Trata-se do mais importante relançamento de poesia dos últimos anos, fazendo justiça ao grande poeta paraense, desaparecido em 2009.

Os livros da coleção podem ser encontrados na Livraria da Travessa, no Rio, e na Livraria Martins Fontes Paulista e Editora Humanitas / USP, em São Paulo. Ou através do site da ed.ufpa.