Fascismo: passado no presente

Lugar-comum para aqueles que transitam entre a psicanálise e a filosofia de Walter Benjamin, ou mesmo para aqueles que se aventuram pelas análises estéticas de Aby Warburg, a temporalidade não linear é feita de uma densidade anacrônica de choques, sobreposições, tensões e intensidades imagéticas.

Imagens distantes se esbarram no agora e abrem veios conexos como são as linhas entre as estrelas que formam as constelações. Também já se tornou comum esboçar cruzamentos entre cenas dos dias atuais e a atmosfera weimariana que precedeu a ascensão nazista na Alemanha, ou aquelas já circunstanciadas na era de Adolf Hitler. O fato de o procedimento ter se tornado comum não elimina sua importância, alocada simultaneamente na distância e na estranheza do olhar diante dos eventos assustadores de hoje e no mergulho fino que mostra a familiaridade tenebrosa com aquela época.

Há dois veios narrativos que encadeiam o passado ao presente: a versão dos oprimidos e a dos vencedores na história. “Não somos tocados por um sopro de ar que foi respirado antes? Não existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes que emudeceram?”, pergunta-se Walter Benjamin.

É certo que notar suspiros de corpos inexistentes nas narrativas preponderantes é um sinal de sensibilidade. Entretanto, encarar tais corpos, enxergá-los em todos os seus contornos e escutar a articulação precisa de tais rumores exige novas tarefas na medida em que as luzes do Iluminismo, bem como as de algumas tradições europeias, provaram-se insuficientes para caminhos emancipatórios. Insistir na direção do esclarecimento seria o mesmo que soltar biribinhas para enfrentar metralhadoras. Se ainda é importante retomar certas noções de temporalidade, aparentemente confinadas às rodas filosóficas benjaminianas e psicanalíticas, é porque elas são capazes de aguçar nossos sentidos e reflexões para reconhecer aquilo que se repete e o que é possível reinventar no curso da história.

Uma cultura fascista emaranhou-se fortemente nas instituições e hábitos cotidianos de brasileiras e brasileiros. Neste ano, Jair Bolsonaro cairá de sua cadeira. Mas, com isso, não estaremos completamente livres do fascismo. Dissolvê-lo dependerá, entre outras coisas, de nossa capacidade de reconhecê-lo e, sobretudo, combatê-lo.

É importante que se frise: cultura fascista – essa é a expressão que deve soar aos ouvidos. Pois, sem considerá-la nesses termos, estaremos desarmados para enfrentar a sanha de nossos inimigos. Se insistirmos em vê-la apenas como despreparo, comédia ignóbil e ignorância, não teremos meios para romper com os nexos de tal cultura, que assolou nossas vidas nesses últimos anos.

Uma boa lição para depurar tal cultura fascista está em Dr. Fausto, lenda fáustica de Thomas Mann ambientada no período da ascensão do Terceiro Reich. Ali desdobra-se a história do compositor Adrian Leverkühn – personagem inspirado no compositor atonal Arnold Schoenberg –, cujo pacto demoníaco com sua criação artística o torna insensível em suas relações interpessoais e amorosas.

Entre as várias cenas narradas, capazes de nos ensinar algo sobre o espírito fascista, estão aquelas que se passam em saraus frequentados por homens dessa estirpe – os fascistas de ontem. Nos encontros regulares e ao mesmo tempo descontraídos, citava-se frequentemente uma obra publicada sete anos antes da Primeira Guerra Mundial, Reflexões sobre a violência, de Georges Sorel, referência curiosamente usada por Walter Benjamin em Para uma crítica da violência.

A obra já previa a guerra e enxergava um solo de belicosas catástrofes na Europa. Sorel vislumbrava um futuro no qual guerrear seria a única forma de reunir os povos. Nessa nova era, decisões parlamentares se revelariam inócuas. Seriam apenas meios de forjar uma vontade política. Em verdade, o futuro seria comandado por ficções míticas que poderiam frear ou ativar as energias políticas das massas. Elas operariam como “primitivos gritos de guerra”. Nas palavras de Thomas Mann, ainda seguindo o vaticínio de Georges Sorel:

Mitos populares, ou melhor, mitos adaptados à mentalidade das massas, tornar-se-iam doravante veículos do movimento político: fábulas, quimeras, visões fantasmagóricas, que não necessitassem de base alguma na verdade, na razão, na ciência, mas, apesar disso, se mostrassem criativas, determinando o curso da vida e da história, e dessa forma evidenciassem seu poder de realidades dinâmicas. (Mann, Dr. Fausto).

O título da obra de Georges Sorel anunciava a vitória da violência sobre sua oponente: a verdade, que perderia força. A desvalorização da verdade coincidiria com o destino humano. Quem intencionasse integrar a coletividade seria compelido a “despojar-se de boa parte da verdade e da ciência, preparando-se para o sacrificium intellectus” diz Sorel na voz de Serenus Zeitblom, narrador de Dr. Fausto.

Nos saraus, discutia-se a invenção de uma sessão de tribunal na qual seriam analisados os mitos a serviço das massas. Mitos capazes de desencadear o impulso político até abalar as “instituições burguesas” que mantinham a ordenação social. O empenho dos animados participantes centrava-se em estabelecer estratégias que os defendessem ante a imputação de “mentira” ou “falsificação”; acusadores e réus poderiam performar ataques e defesas, mas os interesses dignos de disputa sobrevoariam quaisquer argumentos. O teatro armado mostrava-se sofisticado, como expõe o escritor alemão:

O que havia de mais grotesco era o imponente aparelho de testemunhas científicas que foram invocadas, a fim de demonstrarem que charlatanismo era charlatanismo e escandalosa afronta à verdade, posto que não fosse possível desarmar dessa maneira a ficção dinâmica, historicamente criativa, a chamada falsificação, isto é, uma fé suscetível de gerar um espírito coletivo. Seus paladinos arvoravam fisionomias tanto mais sarcásticas e arrogantes quanto mais os seus opositores se esforçavam por refutá-los num terreno inteiramente estranho, irrelevante para eles, a saber, no terreno da Ciência, no terreno da honesta verdade objetiva. Ah, meu Deus! a Ciência, a verdade! O espírito dessa exclamação caracterizava o tom das dramáticas explanações dos palestrantes. Estes não se cansavam de zombar dos desesperados assaltos que a crítica e a razão empreendiam contra a fé totalmente inatingível, completamente invulnerável por seus argumentos, e, unindo suas forças, logravam dar a Ciência um aspecto de tão cômica inoperância que até os “belos brínzipes”, a sua maneira pueril, divertiam-se maravilhosamente. (Mann, Dr. Fausto).

Não é exatamente o ponto arquitetado nesses saraus aquele no qual nos situamos hoje? No estratagema bolsonarista, a suprema corte não atua contra os crimes do presidente. Contanto que o dinheiro público seja distribuído, aqueles que na câmara dos deputados poderiam impedir as sucessivas atrocidades desconsideraram os inúmeros pedidos de impeachment. Bolsonaro não se detém diante dos limites da lei. Nem se intimida. Brinca com eles e fortalece seu poder justamente ao fazê-lo. Sua mágica é converter sua burla em algo que o beneficie e conserve seu poder.

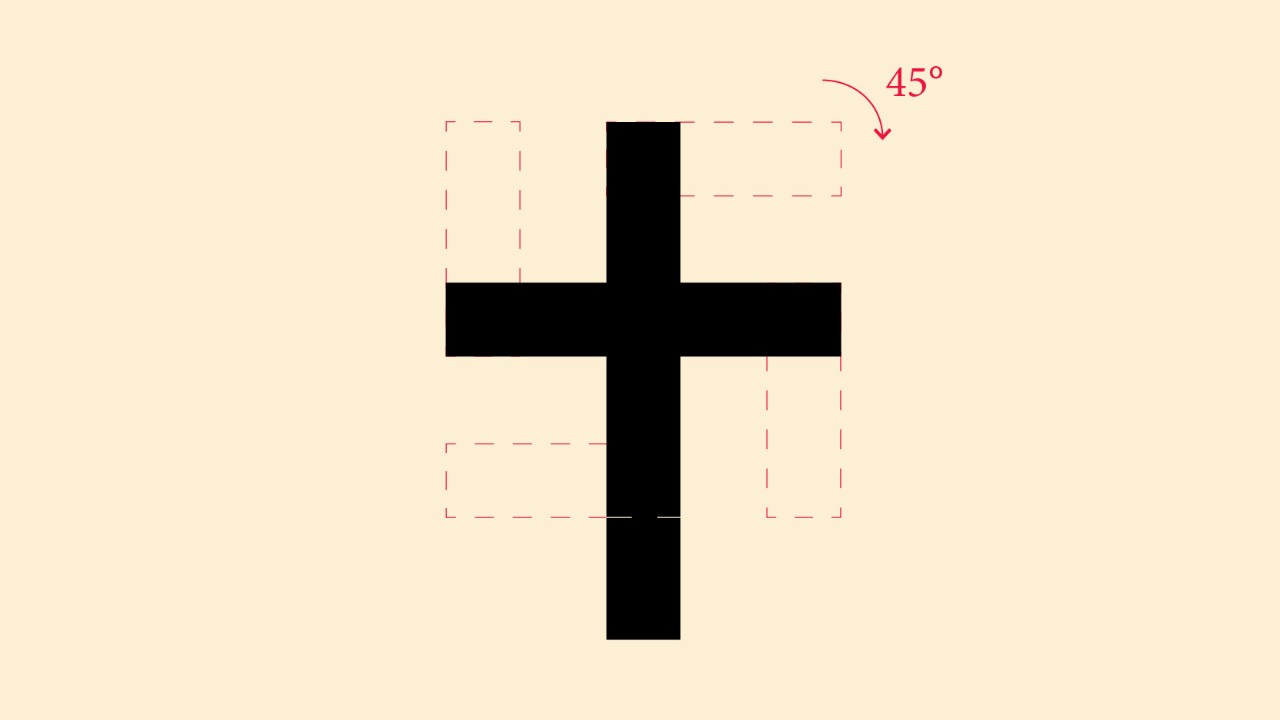

Desestabilizar todas as instituições não é consequência de descalabro, mas artimanha de guerra. Seus passos de dança invertem as finalidades das estruturas institucionais para circular livremente no poder.

Enquanto essa figura ocupa o mais alto posto efetivo e simbólico de poder do país, imagens de hoje esbarram nas que assistíamos entre as décadas de 1920-1940 na Europa fascista. A mais recente atrocidade aconteceu em Umbaúba, litoral sul de Sergipe, com a morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos. O jovem foi morto asfixiado por policiais que o colocaram no porta-malas e lançaram uma bomba de gás dentro da viatura, transformando o veículo em uma câmara de gás. Genivaldo era um homem negro e portador de esquizofrenia – pela ótica fascista que nos governa, tais características talvez bastem para torná-lo eliminável.

A questão que fica é: como agir contra o fascismo mais entranhado?

*

O ar que pairava na República de Weimar “era ao mesmo tempo antigo e novo, revolucionário e retrógrado”, diz Thomas Mann. Em tal universo, valores atrelados à “ideia do indivíduo — verdade, liberdade, direito, razão — ficariam inteiramente debilitados e rejeitados, ou pelo menos assumiriam um significado totalmente diverso do que tiveram nos séculos precedentes”. Esses valores, nitidamente iluministas, emergiriam descolados da orquestração social e política. Substituindo-os estariam a força da autoridade com base na “ditadura da fé”. Mas nada disso, descreve Thomas Mann em seus desvios reflexivo-filosóficos da narrativa fáustica, manifestar-se-ia de modo reacionário, aos moldes de eras pregressas. O jogo e a pirotecnia teriam formas regressivas inovadoras que levariam a humanidade a condições teocrático medievais. Daí que “o retrocesso e o progresso, o antigo e o novo, o passado e o futuro tornar-se-iam uma e a mesma coisa”. A imparcialidade da pesquisa, o pensamento livre, longe de representarem o progresso, pertenciam, pelo contrário – tal era o viés das conversas soltas dos saraus – a um mundo retardado, desinteressante.

Nessa nova atmosfera, a abstração seria substituída pela força. Pregava-se a abolição da escritura abstrata e universal. O tom estupefato de Serenus Zeitblom emergia diante do que via entre os convivas dos saraus que defendiam “uma verdade que não estivesse ligada a nenhuma língua específica, mas que voltasse às ideografias dos povos primitivos”. De outro lado, o narrador questiona também os limites formais da composição musical de Apocalipsis, obra de seu herói, Adrian Leverkühn. “Até onde vai a seriedade [do artista] com relação a si mesmo, e onde começam a influir o espírito brincalhão, a mascarada, a sublimada extravagância?”, pergunta-se diante da obra.

Ao que parece, Serenus Zeitblom desconfia do esteticismo de seu amigo compositor, cuja crença era de que “o oposto destinado a substituir a cultura burguesa não ia ser a barbárie e sim a coletividade”. Para o narrador, a perigosa afinidade entre esteticismo e barbárie estaria alocada no “afã de renovar a música cultual em tempos profanos” que antes estavam “[…] a serviço de [fins] menos civilizados, xamanísticos, fetichistas”. Reativar o espírito cultual em busca da coletividade que luta contra a atomização significa, para Serenus Zeitblom – para Thomas Mann? – o regresso a modelos “primitivos”. Entre outras passagens, também reveladoras de seu prisma, ele descreve a criação musical de Adrian Leverkühn do seguinte modo:

São conjuntos que começam com coros falados e só aos poucos, passando pelas mais esquisitas transições, convertem-se em riquíssima música vocal; coros que, portanto, percorrem toda a gama de matizes, a partir de murmúrios graduados e diálogos antifonais até a cantarola, antes de alcançarem a plenitude do canto polifônico. E tudo isso recebe o acompanhamento de sons que têm seu início em meros ruídos, tais como rufos de tambores negróides, fanáticos, misteriosos, ou atrôos de gongos, mas estendem-se até aos domínios da mais sublime música. Quantas vezes essa obra intimidante por seu afã de revelar através da música as coisas mais arcanas, a besta no homem tanto como suas ambições mais sublimes, quantas vezes, repito, não lhe pespegaram a acusação de espírito barbaramente sanguinário e, ao mesmo tempo, de anêmico intelectualismo! (Mann, Dr. Fausto)

Se de um lado observa-se o escárnio fascista em relação à esfera intelectual e à importância da verdade, da ciência e das leis institucionais, de outro nota-se subdivisões e adjetivações bastante esquisitas nas análises antifascistas perplexas do próprio narrador (que talvez represente a própria voz de Thomas Mann). Embora admire seu herói, titubeia quando este escolhe a cultura musical negra em sua composição de Apocalipsis, trazendo diferenças hierárquicas entre “primitivos” e “civilizados”, “fetichistas” e “intelectuais”, “abstrações sublimes” e “regressões coletivas”.

Comparar a cultura fascista às culturas de povos não-europeus que perturbem inclinações estéticas e éticas oriundas do classicismo – seja em tensão dialética, seja em continuidade com ela – é algo que não condiz com os nossos dias. A falta de representação significativa de grande parte da humanidade nas estruturas institucionais de poder mostrou a falência de certas questões nos recorrentes embates entre liberais, conservadores e mesmo entre a esquerda tradicional – o fascismo é um sintoma de tal fracasso institucional.

Nos EUA, Malcom X (1963) dizia que a diferença entre o liberal branco e a esquerda institucional democrata ante o conservador republicano estava na hipocrisia. Em suas palavras: “ambos querem poder, mas o liberal branco é aquele que aperfeiçoou a arte de posar como amigo e benfeitor do negro; e ao conquistar a amizade, a lealdade e o apoio do negro, o liberal branco é capaz de usar o negro como peão ou instrumento nesse ‘jogo de futebol’ político” – a esquerda ilustrada não se encaixaria igualmente aqui? Pelas análises hierárquicas estabelecidas por Serenius Zeitblom a respeito do que ultrapassaria os limites civilizados em termos éticos e estéticos, vislumbra-se bem as razões da revolta de determinadas camadas da população – negros, mulheres/mulheres negras, indígenas e LGBTQIA+.

Em seus anos de exílio nos EUA, Thomas Mann certamente posicionou-se contra o fascismo e como ostensivo inimigo de Hitler – provas claras de tal lugar são seus discursos antinazistas para o rádio e suas obras, especialmente o monumental Dr. Fausto. Como porta-voz da democracia liberal também foi perseguido pelo macarthismo, o que o obrigou a sair do território estadunidense rumo à Suíça. Certamente não hesitaria em posicionar-se contra Jair Bolsonaro e seus adeptos.

Como salienta Marcus Mazzari em Thomas Mann e as ideologias do ódio: “Irmão Hitler”, o escritor alemão corajosamente não coloca Adolf Hitler “como o radicalmente ‘Outro’”. “De modo irônico e no nível da ‘estropiação’ (Verhunzung)”, explica Mazzari, Mann trata-o “como um ‘irmão’”. Hitler representa o irmão deslocado e frustrado em suas aspirações artísticas, cujos resultados são medíocres. A “insólita ‘fraternidade’” do líder nazista resgata sua “existência precária e boêmia em albergues e moradias baratas”. Quando jovem, Hitler se alimentava de óperas wagnerianas e do desejo em fazer algo “grandioso”. Sem talento e disciplina e reprovado em suas tentativas de ingressar na Academia de Belas-Artes em Viena, toma a decisão de tornar-se político. Sua carreira política baseia-se “na demagogia, no ódio e na propagação do que se conhece hoje por fake news; uma trajetória que talvez possa receber, mais uma vez no nível da estropiação, o atributo ‘genial’”, diz ainda Mazzari.

Não é à toa que Thomas Mann percebe sombras estropiadas e ressentidas do “irmão” Hitler. Se queremos encontrar as razões pelas quais o fascismo mostrou sem qualquer pudor seus dentes por aqui, não poderemos tratar seus personagens como ETs oriundos de outro planeta – embora seja difícil a tarefa de compreensão inteligível, fascistas também resultam das estruturas políticas e sociais em vigor (sombras emergem das luzes e dos objetos por elas iluminados). Enxergar as feições demoníacas do fascismo brasileiro exigirá olhar clínico também para as luzes, sem imediatamente tomá-las como verdade moral superior. O discurso amedrontado de Serenius Zeitblom ante a perspectiva de coletividade e de diferentes culturas não europeias da música Apocalipsis de Adrian Leverkühn indica o que fica soterrado pelo verniz “civilizado” burguês: o fascismo parece expressar as vísceras do liberalismo moderno, bem como as da esquerda ilustrada – ambas também excluem partes extensas da população. Se a esquerda seguir aspirando apenas a um retorno ao passado, sem analisar o bolsonarismo como sintoma das formas institucionais e das bases políticas, éticas, afetivas e estéticas atuais, a voz fascista perseguirá sua força apoiada em ódio e ressentimento – de que adiantará julgá-la moralmente com base em superfícies envernizadas e ilusões de superioridade?

Alessandra Affortunati Martins é psicanalista e doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP. Autora de Sublimação e Unheimliche (Pearson, 2017), O sensível e a abstração: três ensaios sobre o Moisés de Freud (E-galáxia, 2020) e organizadora de Freud e o patriarcado (Hedra, 2020).