Eles não querem que existamos

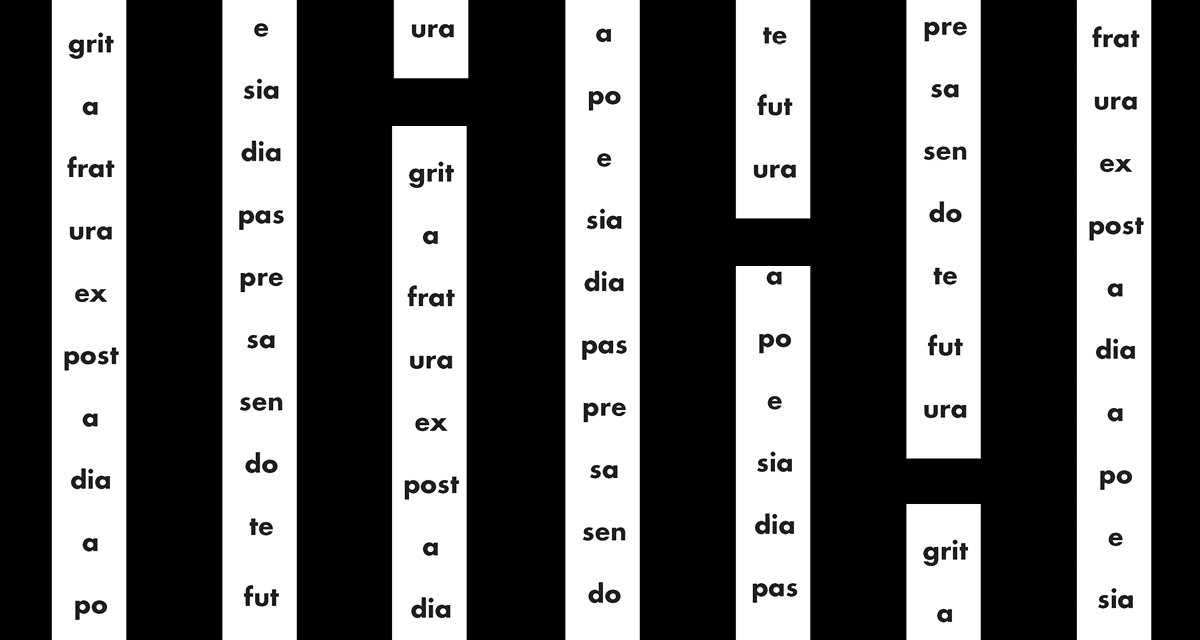

Poema "fratura exposta", de Augusto de Campos, 2006 (Arte Revista Cult)

Em outubro de 2018, o Brasil elegeu o populista de extrema-direita Jair Bolsonaro como seu presidente. Confesso que nunca achei que isso fosse acontecer conosco. Éramos uma democracia governada há duas décadas por partidos com alguma raiz social-democrata, um povo conhecido por sua cordialidade e que vinha passando por um processo de desenvolvimento social e econômico.

Ok, Fred, mas o que significa viver sob um governo de extrema-direita na prática? Bom, no Brasil, Bolsonaro definiu artistas, professores, jornalistas, indígenas, negros, quilombolas, gays, feministas e ambientalistas como seus inimigos. Os dados do último ano são graves: a polícia brasileira matou seis mil cidadãos em apenas um ano, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. No Rio de Janeiro, que possui a polícia mais letal do mundo, policiais são responsáveis por um terço dos assassinatos no estado.

Como o globo inteiro sabe, a floresta amazônica e a natureza são outro alvo de Bolsonaro. Em 2019, houve um aumento de 84% das queimadas no país, o desmatamento acelerou 67% este ano e o número de invasões nas terras indígenas dobrou. O governo ainda bloqueou 6,2 bilhões de reais do Ministério da Educação e reduziu a quantidade de dinheiro que um projeto cultural (seja filme, peça de teatro,livro, etc) possa captar com empresas privadas através da lei de renúncia fiscal conhecida como Rouanet. Antigamente o limite eram 60 milhões de reais e agora esse valor caiu para um milhão. É possível produzir um longa-metragem comercial com esse valor?

Foi através da Lei Rouanet, esse fundo de incentivo à cultura, que eu e o escritor Alexandre Ribeiro, um jovem afro-brasileiro, nascido e criado na Favela da Torre, em Diadema, fizemos nosso primeiro livro juntos.

Antes de contar nossa história, é importante ser honesto: nunca foi fácil fazer arte no Brasil, ou mesmo viver uma vida decente se você é pobre, negro, homossexual, indígena ou alguém que não faz parte da elite branca de raízes europeias que governa o país desde que fomos escravizados por Portugal há 500 anos. Se você é pobre no Brasil, viver já é uma arte. Nós fomos o último país das Américas a abolir a escravidão e exterminamos 95% da nossa população nativa. No entanto, depois de 21 anos de uma ditadura militar, parecia que estávamos entrando nos eixos. Pagamos nossa dívida com o FMI, acabamos com a fome, investimos em universidades públicas e criamos um programa de cotas em universidades para os afro-brasileiros.

Eu assisti esse processo de mudança ao vivo. Meus pais eram professores de escola pública nas periferias do Brasil, que acreditavam que a educação era uma revolução pacífica que poderia diminuir a desigualdade brutal que divide nosso país. Fui criado num bairro periférico em Penápolis, uma cidade pequena, religiosa e conservadora dominada pela monocultura da cana de açúcar. Bolsonaro nasceu na minha região, em Glicério, a menos de 18 quilômetros de onde nasci. Minha cidade deu 75% de votos para ele. “Quem são os eleitores de Bolsonaro?”, costumam perguntar os progressistas chocados com a virada do Brasil à direita. São meus ex-vizinhos, meus ex-colegas de escola, meus primos e tios. Eu fui um dos poucos do meu bairro que saiu da cidade, que fez uma boa faculdade, que ascendeu socialmente. E eu consegui isso por ter estudado em uma faculdade pública e gratuita localizada no interior do estado, que me permitiu trabalhar como jornalista no Brasil nos últimos 14 anos.

Em 2016, depois de passar um ano na Alemanha, resolvi fazer algo para retribuir esse privilégio e dar aulas de jornalismo para jovens das favelas de São Paulo num projeto chamado Énois. Alexandre Ribeiro era um desses jovens. Ele tinha menos de 18 anos, mas já era muito talentoso e se destacava nas aulas de escrita criativa que que oferecíamos. Nosso projeto mais bem-sucedido juntos naquela época foi o Prato firmeza, um guia gastronômico das favelas de São Paulo. Esse livro foi finalista do maior prêmio literário do Brasil. Ele mostrava que a periferia também produzia boa comida, o que dava orgulho para esses jovens que estavam acostumados a ver seus bairros apenas na notícias policiais dos jornais. O que permitiu que o Prato firmeza fosse para as livrarias de todo país e acabasse finalista do Prêmio Jabuti foi um investimento de uma empresa privada através da lei de renúncia fiscal conhecida como Rouanet, aquela que Bolsonaro reduziu os limites de investimento 60 vezes.

Meu romance, Desamparo, nos ajuda a entender o buraco em que o Brasil se meteu hoje. Ele relata a violenta colonização da minha região entre o final do século 19 e começo do século 20. Como a floresta foi devastada para dar lugar ao café. Como 90% dos índios foram exterminados em 20 anos. Como os pequenos agricultores tiveram suas terras roubadas por grande latifundiários. É um livro de ficção, de realismo mágico, mas baseado em pesquisa histórica e jornalística. Desamparo é uma tentativa de contar a história do lugarejo de onde vim, do ponto de vista de quem nunca teve direito a contar sua história. Ele é protagonizado por mulheres, agricultores pobres, negros e indígenas. Essa decisão veio quando descobri uma história real. A história do “Massacre dos 11”.

Todos livros sobre a minha cidade diziam que os índios locais eram selvagens e haviam matado 11 trabalhadores brancos sem motivo, o que justificou o extermínio desses índios e a destruição das suas matas. Não fazia sentido. Um ataque sem motivo? Resolvi investigar mais sobre aquele crime. E a explicação sugerida pela elite local era que o massacre havia sido provocado porque o único fazendeiro negro e livre da região, chamado Modesto, teria estuprado uma indígena e provocado a ira dos seus familiares. Era estranho, Modesto era amigo dos kaingangs e não estava entre as vítimas do “Massacre dos 11”.

A quem interessaria jogar a culpa do ataque em um trabalhador negro nos tempos da escravidão? A quem interessaria dizer que os índios eram selvagens sem motivos para chacinar brancos inocentes? Percebam esse ainda é o discurso do governo Bolsonaro quando autoriza sua polícia a matar jovens negros injustamente acusados de serem marginais. É o discurso que justifica a destruição das terras indígenas.

Não era a justo com a memória do Modesto real. Não parei de pesquisar esse caso e encontrei no rodapé de uma tese acadêmica a informação de que os colonos brancos mortos no “Massacre dos 11” teriam, antes, assassinado índios que haviam colhido milho em suas fazendas. Uma espiga de milho valia mais do que a vida de um indígena para aqueles homens. Não era culpa do Modesto, não era loucura dos índios. Era uma guerra que começara com uma agressão dos brancos.

Essa história é desconhecida na minha cidade e no Brasil. É para Modesto e para todos os pobres, trabalhadores, negros e indígenas que dedico meu livro e este texto. Para meus vizinhos de Penápolis, para meus pais professores que estão sendo ameaçados de demissão por ensinarem nas aulas as verdades sobre a ditadura militar brasileira, para meus ex-colegas de escola pública, para o familiar que foi preso e torturado pela polícia por ser negro, para meu irmão que trabalha com cinema e viu as verbas que teria para esse ano serem cortadas.

Acontecia no século 19 e acontece hoje com Bolsonaro. Eles não querem que existamos, que escrevamos nossos histórias, que cantemos nossas canções e façamos nossos filmes. Mas mesmo que estejamos longe de casa e de nossas raízes, seguimos insistindo nesse estranho vício de transformar dor e morte em arte.

Este texto foi originalmente apresentado na mesa “Art in Bolsonaro’s time: decolonizing Brazilian literature”, na Feira do Livro de Frankfurt, em 2019

FRED DI GIACOMO ROCHA é escritor e jornalista; autor de Desamparo (Reformatório)