Kierkegaard: o indivíduo diante do absoluto

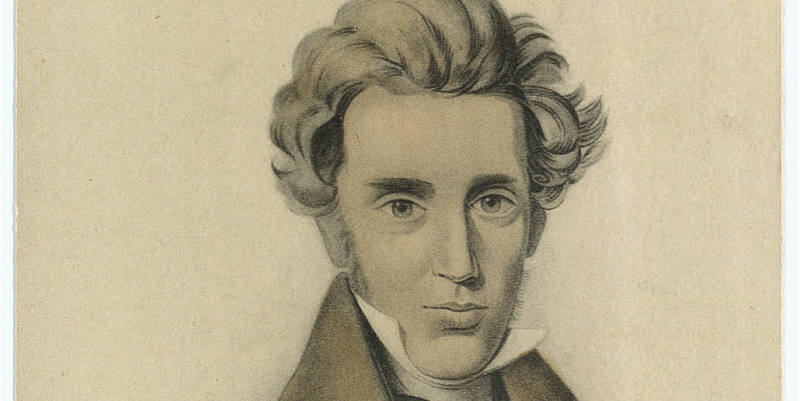

Gravura de Soren Kierkegaard da Biblioteca Real em Copenhague, Dinamarca (Reprodução)

Bergson afirmou que a originalidade de uma intuição filosófica se mede pelo poder de dizer “não” a tudo aquilo que a época aceita como verdade constituída. Assim, uma nova filosofia não se faz desde logo pela coerência de uma sucessão de afirmações, mas, sim, por uma negatividade que, a princípio, pode parecer até mesmo obstinação. Depois, esse ímpeto de contradizer se revelará como a primeira manifestação da força da convicção.

Esse é certamente o caso de Kierkegaard, que viveu de 1813 a 1855 na Dinamarca, país que, como quase toda a Europa, estava nessa época sob o império da influência cultural de Hegel (1795-1831), de quem se pode dizer que teria sido o autor do mais vasto sistema de compreensão da totalidade que se produziu na filosofia. Com efeito, provavelmente não se encontre na história do pensamento uma tentativa de articulação compreensiva que manifeste igual poder de abrangência do curso da história humana por meio de uma lógica que incorpora todos os movimentos da realidade, situando todos os pormenores da experiência vivida na dimensão de uma racionalidade universal entendida como síntese absoluta em que todas as aventuras particulares do espírito encontrariam lugar e sentido, de acordo com a realização necessária do Absoluto.

Sujeito e objeto, indivíduo e história, arte e religião, sociedade e Estado, ação e moralidade, tudo poderia ser explicado através de uma visão retrospectiva de uma filosofia que teria encontrado finalmente o método adequado para sobrevoar a História e nela observar uma trajetória que se teria constituído por meio de uma perfeita adequação entre lógica e realidade, finalmente revelada na mais alta expressão do Espírito, capaz de conciliar em si todas as contradições do drama humano, verdadeira síntese de finito e infinito. Tal poder explicativo, em que as singularidades de todos os processos de vida acabam por se manifestar na universalidade, em que a multiplicidade complexa se revela unidade absoluta, em que a contingência e a oposição se transfiguram em necessidade e verdade, impõe-se aos contemporâneos – e mesmo à posteridade – como a mais perfeita realização da capacidade especulativa do pensamento: a resposta a todas as perguntas.

E, no entanto, diante dessa impressionante construção intelectual, em que a própria Razão parece transparecer na sua essência, Kierkegaard diz: não. E por um motivo muito forte. Nessa representação intelectual da realidade, em que a articulação dialética se mostra com uma vitalidade a que tudo teria de se submeter, falta algo de fundamental: a consideração da realidade singular do indivíduo como dado primário e irredutível. A incorporação do singular no universal revela uma lógica pautada pela anterioridade do conceito em relação à experiência vivida. Se o sentido do evento singular só pode aparecer verdadeiramente à luz de uma universalidade finalmente revelada, é porque todo singular, na efetuação da sua particularidade, já possuía um sentido vinculado ao universal em vias de realização. Em outras palavras, a existência singular é pensada, no sistema hegeliano, sempre em função de uma razão universal à qual essa existência estaria a priori submetida. Dessa maneira, julga Kierkegaard, a realidade da existência, que é sempre individual e singular, dissolve-se numa totalidade universal formalmente concebida. O que Hegel teria ganhado em termos de ordenação lógica e conceitual, ele teria perdido em termos de realidade concreta.

Esse prejuízo foi incorporado ao sistema como sendo uma virtude, porque o pressuposto filosófico de Hegel, que nele figura a ambição que de modo geral anima todo projeto filosófico, é o de uma explicação racional completa desde os fundamentos até as últimas conseqüências. Ora, na medida em que o instrumento da razão é o conceito, a explicação pretendida somente pode ser construída através de um corpo conceitual dotado de uma lógica capaz de articulá-lo em sua totalidade, com a mesma evidência presente do começo ao fim. A certeza dos fundamentos antecipa a verdade da totalidade e a necessidade com que o percurso se mostra quando visto a partir da totalidade realizada confirma a evidência dos fundamentos. Essa dupla visão do verdadeiro aparece a Kierkegaard como característica de um sistema formalmente demonstrado, em que os acidentes do percurso finalmente se revelam como aparências de uma necessidade implícita desde o princípio. Assim, o sistema hegeliano se definiria como a subordinação da realidade ao conceito e se constituiria a partir da hierarquia lógica que vincula universal e singular.

A pretensão de certeza dos fundamentos indica que a totalidade do sistema de Hegel é orientada por uma concepção abrangente de Razão: não se trata apenas de uma racionalidade subjetiva que constituiria a realidade por representação. Para Hegel, segundo uma fórmula tornada célebre, “tudo que é real é racional e tudo que é racional é real”: com essa reciprocidade, que identifica lógica e realidade, Hegel pretende escapar da racionalidade meramente subjetiva, sem, no entanto, recair num realismo que faria da subjetividade – ou da razão subjetiva – mero reflexo ou efeito dos objetos, ou da racionalidade objetiva. A superação dessa dualidade resulta numa relação de imanência da razão à realidade em todos os seus aspectos. Ora, essa concepção mais larga da racionalidade implica um maior rigor no tratamento da generalidade, exatamente porque Hegel deseja escapar de aspectos parciais ou particulares da Razão. Assim, é por conta da necessidade do percurso em direção ao universal que é preciso superar a dicotomia sujeito/objeto. Para Kierkegaard, interessa particularmente uma conseqüência desse percurso sistemático: a pretensa superação da subjetividade.

Observe-se que, para Hegel, o que está implicado nessa superação é a necessidade de ultrapassar a evidência subjetiva que, para ele, ainda seria apenas uma figura da verdade. Ora, para Kierkegaard, é evidente que, sendo a realidade substancialmente o indivíduo, a verdade é subjetiva. Mais que isso, “a verdade é a subjetividade” porque unicamente na subjetividade está o lugar da experiência vivida de modo concreto e singular. Para avaliar o alcance dessa oposição de Kierkegaard a Hegel, é preciso compreender o significado de sujeito e de experiência subjetiva para o pensador dinamarquês.

Assim como Hegel via na universalidade a realização do absoluto, Kierkegaard vê a subjetividade como absoluta e a experiência subjetiva como irredutível. Mas esse caráter absoluto da subjetividade não quer dizer que ela seja algo como uma realização lógica completa. Pelo contrário, a subjetividade é absoluta porque, para o homem, é absolutamente impossível superar a sua condição finita: a experiência humana está absolutamente encerrada na finitude e esta se mostra como a singularidade individual que deve ser vivida em cada caso. O singular não se relaciona com o universal da mesma maneira como o particular se relaciona com o geral. A vinculação lógica dos termos nada nos diz acerca da irredutibilidade da experiência do indivíduo singular, porque essa experiência possui, fundamentalmente, uma dimensão existencial e religiosa que escapa à conceituação racional.

Essa experiência significa antes de tudo estar diante de Deus, isto é, estar diante do infinito não enquanto presença imediata, mas enquanto ausência, distância, afastamento, porque a condição do homem, sendo a do pecado, o coloca irremediavelmente distante da divindade. Nesse sentido, Deus como absoluto é sentido mais como distância absoluta que como proximidade ou intimidade. A ausência e o afastamento definem a condição humana da qual cada indivíduo faz a experiência, que se reveste, portanto, de dramaticidade a ser vivida singularmente. Essa concepção severa da relação entre Deus e o homem tem suas origens no protestantismo luterano, mas foi exacerbada no pensamento de Kierkegaard, para quem a experiência cristã consiste na aceitação e na vivência do “escândalo da cruz”. Nada seria mais contrário ao cristianismo que uma perspectiva triunfante: a ressurreição não acomoda o sofrimento à certeza de uma felicidade futura, porque o Cristo presente ao cristão é o homem-Deus torturado e crucificado por causa dos pecados dos homens. Assim, a comunicação com esse Cristo sofredor só pode ser feita através do sofrimento, uma vez que o homem, persistindo no pecado, permanece como ocasião do sofrimento de Cristo.

A partir dessa concepção radical, Kierkegaard critica de forma contundente o cristianismo de sua época, institucionalmente adaptado ao mundo através de toda sorte de concessões e que faz com que os cristãos estejam muito longe de serem testemunhas da Paixão, como exigiria um cristianismo autêntico. No limite, o cristão é uma figura inexistente: no máximo, podemos nos esforçar para nos tornarmos cristãos, e esse seria o primeiro passo para uma verdadeira reforma do cristianismo. A institucionalização da comunidade cristã representa uma infidelidade a Cristo: a experiência religiosa, vivida existencialmente, é solitária e angustiada; a fé não traz certeza nem tranqüilidade; trata-se de uma opção constantemente renovada por tornar-se aquilo que ainda não se é. Nenhuma igreja pode tornar estável e tranqüila uma fé que deve ser vivida no “temor e tremor”.

Por isso o paradigma do crente é Abraão, figura emblemática no pensamento de Kierkegaard, por ter colocado a fé acima de todas as certezas mundanas, mesmo aquelas mais moralmente arraigadas na natureza humana. No episódio em que Deus pede o sacrifício de Isaac, todos os critérios humanos são invalidados, todas as leis são anuladas pela força da palavra de Deus, sentida unicamente pela fé. Essa experiência vivida na solidão, no silêncio, na incerteza de sua própria origem e justificativa é o ponto mais alto que o indivíduo pode atingir – e esse ponto coincide com o desamparo, com a angústia diante do absoluto incompreensível. Nenhuma mediação nos faria superar essa distância; somente o salto no abismo insondável que nos separa do infinito pode equivaler à vivência real da fé.

Se essa é a condição humana, se é esse o drama da subjetividade, não há como pretender atingir qualquer certeza acerca de seus fundamentos. Por isso a realidade da experiência individual, subjetiva e singular, é vivida na incerteza e a partir da ausência de fundamentos. Não há como construir um sistema geral em que a subjetividade seja explicada como um momento a ser absorvido numa universalidade mais compreensiva, como pretendia Hegel. O instante da decisão de Abraão não pode ser explicado; não podemos oferecer mediações que o tornem racional ou susceptível de ser racionalmente incorporado. Ele é único e irredutível como a subjetividade. Nesse sentido, conceituar a subjetividade é torná-la abstrata; explicá-la é destruir a sua realidade.

Kierkegaard refere-se a si mesmo como um pensador religioso. Mas a religião não desempenha nele a função de nos fazer compreender fundamentos da condição humana a que a filosofia não nos permitiria chegar. A religião não antecede nem sucede à razão: assim como entre as duas não há medida comum, também de pouco adiantaria proclamar a incomensurabilidade. Os dogmas do cristianismo não são verdades superiores à razão; são princípios misteriosos da singularidade da nossa experiência subjetiva: só podemos explorá-los vivendo-os de forma encarnada. Aquilo que é vivido subjetivamente é irredutível à razão analítica não porque seja uma experiência psicológica em si inefável, mas porque constitui a vivência do paradoxo e do mistério.

Por isso a experiência da condição humana passa pelos três “estádios” enumerados por Kierkegaard. O primeiro é o estético em que o indivíduo adota como critério da existência a busca de um prazer idealizado, que nunca poderá ser realizado no mundo. Na sucessão pela qual aceita e recusa tudo que lhe é ofertado pelo mundo, o indivíduo vê a realização do ideal se afastar cada vez mais. Essa negação romântica do mundo significa a experiência vivida na imediatidade. Segue-se o estádio ético em que a vivência do imediato é substituída por uma forma de vida que pretenderia conferir algo de universal à descontinuidade da experiência. Não mais a indiferença, mas o compromisso, isto é, a escolha de valores que conferem estabilidade à existência, a opção por algo que seja mais que o relativo a si mesmo e inclua uma dimensão geral da vida, isto é, a vida com os outros. Para o homem ético, a realidade vivida é duradoura e não apenas transitória. Mas essa racionalidade ética se mostra insuficiente, porque o indivíduo sente que o absoluto escapa às normas da razão e que a lógica pode manifestar fragilidade. Passa então ao estádio religioso: a religião (cristã) não se resume a normas que devem ser obedecidas como se fossem regras éticas; o pecado não é relativo a normas eventualmente não obedecidas, mas é uma espécie de erro absoluto, já que é cometido diante de Deus. Essa diferença faz com que o indivíduo passe da imanência das normas éticas à transcendência do Bem. A consciência do pecado é um processo de interiorização que leva a essa transcendência. O pecado não é histórico nem relativo, mas absoluto no sentido de absolutamente individual; a partir dessa singularidade o homem se coloca diante de Deus como absoluto, mas não um absoluto pensado objetivamente e, sim, um segredo sentido na profundidade da consciência. O estádio religioso se aproxima da experiência da interioridade.

E é pela interioridade que o indivíduo se faz; nela está a sua singularidade, o seu segredo, a sua absoluta subjetividade – e também a sua dignidade, porventura encontrada no fundo da miséria. Não há mediação exterior pela qual se possa atingir essa dimensão, nem normas pelas quais se possam solucionar os conflitos que aí são vividos. A subjetividade não é uma coisa nem uma forma: é quase um impasse. Talvez se possa dizer que ela é um pathos porque a experiência cristã da subjetividade consiste em responder a um chamado que seria, ao mesmo tempo, de um lado irredutivelmente pessoal, singular e específico e, de outro, proveniente de uma transcendência infinitamente distante, e a que o profeta se referiu como Deus Absconditus.

O que teria Kierkegaard a dizer para nós, que vivemos num mundo ao mesmo tempo tão povoado de egos e tão vazio de indivíduos singulares, um mundo habitado por tantos desejos e tão abandonado pela subjetividade – um mundo em que vigora a obsessão da exterioridade e a opressão da interioridade? Talvez a dramática atualidade daquele que viveu e morreu em defesa das prerrogativas do sujeito consista apenas em nos levar a pensar o quanto tem sido negativa a nossa experiência da subjetividade, que temos feito sob as diversas ditaduras da exterioridade e as mais variadas formas de alienação. Kierkegaard se esforçou por dizer aos seus contemporâneos que eles estavam vivendo a perda de si mesmos. Essa mensagem é ainda mais válida para nós.

Franklin Leopoldo e Silva é professor de História da Filosofia Contemporânea na USP