Alegorias do vazio: a obra de Chico Buarque

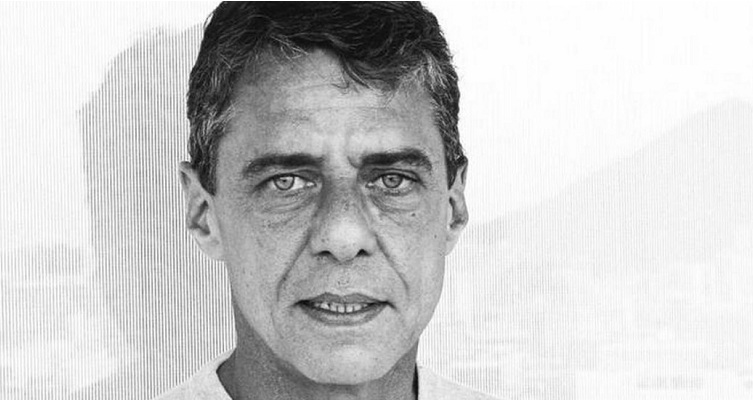

O músico, escritor e compositor Chico Buarque (Foto: Divulgação)

Em 1974, o músico Chico Buarque, alvo número um da censura que imperava no país, passou uma curta temporada com a família na Itália. Tinha um projeto: escrever seu primeiro romance. Em dezembro daquele mesmo ano, voltava de viagem e publicava pela Civilização Brasileira, uma editora que abrigava importante produção de esquerda, uma “novela pecuária”, como o autor denominou o seu livro Fazenda Modelo. Com a cara de um boi estampada na capa, o romance fazia uma alegoria do Brasil: no lugar de indivíduos, bois e vacas; no lugar do país, uma enorme fazenda.

Embrenhar-se pela prosa de ficção era um caminho natural para o músico. Desde jovem tinha grande interesse pela literatura. Como chegou a contar em entrevista a Augusto Massi, em 1994, foi por indicação de seu pai, o historiador e crítico literário Sérgio Buarque de Holanda, que ele leu, em francês, língua que já dominava, vários clássicos, como Flaubert, Céline, Sartre e Camus. Qualquer admirador da obra musical de Chico percebe em suas letras que a narrativa e os personagens sempre estiveram presentes, desde um Pedro Pedreiro esperando o dia de voltar para o Norte, passando pela fala de uma mãe de um garoto de morro, chegando na mais recente Iracema, que vai tentar a vida na América e namora um mímico (já que não domina o idioma inglês, a comunicação só pode ser gestual).

Depois de Fazenda Modelo, ele ficou mais de quinze anos sem publicar nenhum outro romance. Foi somente em 1991 que o prosador Chico Buarque redespertou com a publicação de Estorvo, publicado pela Companhia das Letras, livro que mereceu o elogio de críticos importantes como Roberto Schwarz, Augusto Massi e Benedito Nunes. Embalado pela narrativa espiral e um tanto onírica de Estorvo, ele escreveu ainda mais uma novela, Benjamin, publicada em 1995, pela mesma editora. Com esses três livros, Chico se colocava entre os principais prosadores brasileiros de hoje. Essa obra pequena, mas consistente, ensaia de maneira geral um movimento bastante complexo sobre as últimas três décadas da vida nacional.

No caso de Chico Buarque, é impossível comentar seus livros sem vinculá-los ao período em que foram escritos e, principalmente, à realidade a que fazem referência, mesmo que de forma indireta. Em nenhuma de suas novelas a palavra “Brasil” aparece, mas não é difícil enxergar que é este país que está na base de sua criação. É a paisagem transfigurada do Rio de Janeiro que domina. Com isso, não se quer dizer que sua obra não tenha outras dimensões, abrindo-se para outros horizontes. Obviamente tem, mas um autor como Chico, cuja trajetória artística foi marcada pela preocupação e pela participação política, que sabe, como poucos, tratar de forma objetiva a realidade do país em seus ângulos variados, a obra romanesca não poderia deixar de lado essas conquistas que vieram, no seu caso, tanto da música popular quanto da dramaturgia.

Na obra musical de Chico Buarque, o poeta sentimental tem menos espaço que o poeta objetivo, aquele que encontra sua poética ao dar a voz para personagens pinçados na vida brasileira. Guardadas as devidas diferenças entre a canção narrativa praticada pelo músico e o romance, o escritor não deixa de certa maneira de explorar, com mais fôlego, um momento crucial e complexo na vida de seus personagens, pensando aqui no protagonista de Estorvo e em Benjamin Zambraia. E é através da destinação desses homens que o escritor vai tecendo com muitos detalhes um retrato complexo do universo em que eles vivem, tudo de forma bastante programática e calculada. É a objetividade direcionando o caminho da criação ficcional.

Porém, antes de entrar nos romances mais recentes, é preciso comentar Fazenda Modelo, um livro bastante diferente dos outros dois, mas que, como numa corda puxada, é uma das pontas dessa obra romanesca e faz parte de um mesmo projeto de criação. Uma hipótese de leitura do conjunto dos três romances de Chico Buarque é pensá-los da seguinte maneira: neles estão contidos dois períodos da vida brasileira, os anos 70, sob o regime da ditadura militar, e os anos 90, com o país já democratizado, porém mantendo internamente as abismais desigualdades sociais. Não é forçar a barra dizer que estes dois momentos são fundamentais em sua obra. Basta ver como tanto o protagonista de Estorvo como Benjamin Zambraia percorrem, em suas andanças, esses dois períodos da história brasileira: antes parecem saídos da mesma geração, alguém que deixou um fio desencapado da memória nos anos 70 e que precisa retornar a ele de algum modo nos anos 90, talvez para melhor entender o momento presente.

Fazenda Modelo, ao contrário, é fruto dos anos 70: nasceu em plena ditadura militar, no momento em que o chamado “milagre econômico” chegava ao fim, nasceu na época em que a censura atuava intensamente, proibindo peças, pedindo cortes de versos em letras de música etc. Mesmo lidando com bois e vacas indefesas o universo projetado pelo romance tem paralelos com o período na vida do país.

Chico escreveu um livro narrado por um boi (e não só narrado, como também é dedicado a Latucha, que é uma das vacas criadas na Fazenda Modelo). Há uma boa dose de humor que vai desde a dedicatória, passando pelo prefácio, uma espécie de pastiche de apresentação de livro científico, até a “bibliografia técnica” apresentada no final, com indicações de obras sobre pecuária e agricultura (obras reais, não fictícias). Tudo isso em função do aspecto alegórico do romance: para falar dos homens, o escritor optou por criar uma comunidade de bois e vacas numa fazenda.

Nessa fazenda, quase que um país encravado no mapa de fazendas, ranchos e chácaras, os animais viviam soltos, misturados, como relata o narrador logo no primeiro capítulo do livro: “Era assim: o que quiser que tenha, tinha. Tinha arrebol? Tinha. Rouxinol? Tinha. Luar do sertão, palmeira imperial, girassol, tinha. Também tinha temporal, barranco, às vezes lamaçal, o diabo. Depois bananeira, até cachoeira, mutuca, boto, urubu, horizonte, pedra, vau, trigo, joio, cactus, raios, estrela cadente, incandescências. Enfim.” Descrito o ambiente, a ironia fina do autor passa a descrever o tipo de estado em que se vivia, sem leis, ou melhor, só com leis nascidas da vida mítica e popular: “Não podia apontar estrela, por exemplo, que dava verruga na ponta do dedo. Se brincasse de vesgo, batia uma brisa e ficava vesgo para sempre. Nem podia olhar mulher nua que nascia terçol.”

Porém, como o narrador ainda alerta, a fazenda “Podia ser boa e bonita. Mas dava prejuízo. E tem mais: a indisciplina reinava, imperava o mal. Campeavam as libertinagens. Elogiava-se a loucura. As hierarquias eram revertidas, a higiene, o recato. Um quadro nada modelar. Portanto já era tempo de impor a ordem à comunidade vacum.” E assim começa Fazenda Modelo, seguido de um ato que nomeia conselheiro-mor Juvenal, o Bom Boi. Aí, a vida dos bois desta fazenda modifica-se inteiramente: do estado que se poderia chamar de natural passa-se para a sociedade que regula o mundo social e, abusivamente, abole as individualidades, tudo em nome do “progresso”.

O paralelo com um estado autoritário se impõe. Como diz Adélia Bezerra de Meneses, numa apresentação didática do romance no volume dedicado a Chico Buarque da antiga coleção Literatura Comentada (Abril), “a forma de dominação mais radical é usurpar do indivíduo – sempre em nome dos mais santos princípios – qualquer possibilidade de assumir seu próprio destino pessoal”. O escritor, porém, não se contenta em usar somente um narrador. Para melhor focalizar a vida na fazenda, outros bois e vacas participam da narração, fazendo com que o leitor adentre nas diversas camadas sociais que se formam seu dia-a-dia. Há o boi que rapidamente assume o discurso do poder e passa a reproduzi-lo ingenuamente, os bois “invertidos”, que organizam greves e piquetes etc.

O que se vê, num plano geral, é o discurso da modernização, que se espalhou no Brasil do “ame-o ou deixo-o” servindo de base para uma sociedade autoritária e conservadora. A ciência entra como um novo mito, afastando a razão. É de se notar ainda que há nessa boiada uma vontade de resistência, mesmo que abafada. Alguns bois, antes de enlouquecerem, tentam se colocar do lado contrário ao sistema, questionando-o, tentando entendê-lo. É essa pressão, de certa forma, que acaba levando o projeto a falência, porém sem abrir novos horizontes a essa comunidade – no último ato, o “ato final”, decreta o fim da experiência pecuária e destina todos os pastos “à plantação de soja”. É “mais barato e mais tratável” do que ter de lidar com o povo. A ironia do texto narrado por um boi nada confiável vaza para a realidade e retorna ao leitor que, atento, vai percebendo a sedimentação de uma ideologia e o horror que qualquer estado autoritário que encobre sua verdadeira motivação por trás de um discurso modernizador.

O que teria este mundo a nos dizer em relação às duas outras novelas de Chico Buarque, publicadas quase quinze anos depois e que já não usam a alegoria como forma de narrar? Sabe-se que a forma do romance é dada pelo momento histórico: a alegoria, no caso de Chico, servia perfeitamente aos propósitos artísticos, aproveitando-se da fabulação sobre bois e vacas para falar de algo mais amplo. Como se o escritor tivesse se apropriado de uma comparação que sempre circulou – a de aproximar povo com boiada – para de dentro dela fazer a crítica do sistema que gerou a metáfora de mau-gosto. Já em Estorvo e Benjamin, a ficção se aproveita de elementos do romance policial, do thriller, como dizem os anúncios publicitários das editoras, para compor sua narrativa.

No caso desses dois livros mais recentes, a apropriação da forma é uma sacada do autor, pois ele não se apropria dela para seguir seu veio e, sim, para se aprofundar no mundo que a criou e, principalmente, que a copiou, no caso brasileiro, como fórmula certeira para o sucesso editorial. É a forma nascida e aprimorada em nossa época, do anúncio, da imagem, do cinema, do cartaz. Nesses tipos de romance, é a ação que domina, os personagens são levados de um lado para o outro para desvendar algum mistério.

Tanto em Estorvo quanto em Benjamin, os personagens principais são homens de classe média que muito provavelmente se formaram nos anos 70. Ambos “artistas” e que, impulsionados pela ação, circulam pelas camadas da vida social brasileira. No caso de Benjamin Zambraia, a relação com os anos 70 é evidente e até mesmo motor de todo o enredo. Já em Estorvo, a coisa não é tão evidentemente apresentada, mas pode ser capturada num fragmento de memória ou numa cena de rua, como se questiona, neste último caso, o crítico Roberto Schwarz, no ensaio “Um romance de Chico Buarque”, incluído em seu livro Seqüências brasileiras (Companhia das Letras):

“Numa grande cena de rua, com corre-corre, camburões e TV, uma baixinha com cara de índia procura impedir a prisão do filho, aos gritos e com bons argumentos. O narrador sente que vai ficar a favor dela, mas logo vê que se enganou, pois a mulher pára de gritar quando percebe que não está sendo filmada. O episódio, que o narrador preferia que não tivesse acontecido, explica muita coisa, talvez marque um horizonte de época. O desejo de tomar partido dos pobres e de vê-los defender na rua os seus direitos sobe de supetão, para se apagar em seguida. É como um reflexo antigo, antediluviano, hoje uma reação no vazio, já que a alegria do povo é aparecer na televisão. O desejo de uma sociedade diferente e melhor parece ter ficado sem ponto de apoio. Estaríamos forçando a nota ao imaginar que a suspensão do juízo moral, a quase-atonia com que o narrador vai circulando entre as situações e as classes, seja a perplexidade de um veterano de 68?”

Realmente chama a atenção do leitor neste romance a atonia do personagem, como ele é levado pela ação. É como se ele mesmo não tivesse vontade própria, não tivesse reação racional. O romance começa quando um sujeito toca a campainha do apartamento e o protagonista sai de dentro do sonho para ver, pelo olho mágico, quem é. A identificação, que não chega a acontecer, leva o personagem para a sua própria memória, tentando buscar aquele entre rostos que conheceu. “Só sei que era alguém que há muito tempo esteve comigo, mas que eu não deveria ter visto, que eu não precisava rever, porque foi alguém que um dia abanou a cabeça e saiu do meu campo de visão, há muito tempo”, diz o protagonista, que é quem narra a história.

Empreende-se a partir daí e sem motivo palpável uma fuga do protagonista. O livro inteiro gira em torno dessa fuga misteriosa e impossível. Fugir de si mesmo? De um mundo em que o gesto de abanar a cabeça e sumir tem algo de representação cinematográfica e que irá se repetir ainda em outras cenas, como, por exemplo, quando a irmã do protagonista pára na escada de mansão onde mora, “tão de repente como se fosse para me surpreender, como se fosse para saber se a estivesse olhando e como”? Porém, é a partir dessa fuga que faz com que o protagonista volte sempre aos mesmos lugares – a casa de irmã, em forma de pirâmide cortada no topo e toda envidraçada, e o sítio da família, a uma hora e meia da cidade, que foi tomado por traficantes de maconha – que o livro vai fixando uma imagem complexa do país. É um giro por camadas de uma sociedade degradada e dividida entre os muito ricos e os que vivem de atividade ilegal ou em torno dela e com proteção da polícia.

O protagonista participará de todos os lados, mas sempre impulsionado pela situação. Ela vai se envolver em situações estranhas, tomar porrada, apanhar de marginais, entrar e sair do mundo da ilegalidade e ainda roubará as jóias da irmã para trocá-las por uma mala de maconha. Mas nada disso por vontade própria. Parece até que estamos diante de um videogame, como aquele que um garoto pobre, vivendo no sítio, tem. O próprio protagonista acaba como os “animaizinhos verdes” do videogame, num jogo de fuga que recomeça “inúmeras vezes”. É como se nessa fuga ele ainda tentasse resgatar do passado algum projeto, mas terminasse dentro de um círculo vicioso cujo núcleo é tão forte que ele não consegue mais escapulir.

Obviamente, o romance apresenta muitas outras camadas que não caberiam no espaço de uma só matéria. Mas, voltando ao miolo de nossa argumentação, tanto em Estorvo quanto em Benjamin a sucessão de movimentos – já que os personagens quase nunca estão parados – revela exatamente o contrário, a imobilidade e a impossibilidade de reagir a este mundo. Diga-se de passagem que os dois personagens não superam o próprio passado e parecem viver numa eterna infantilidade – eles não são de forma alguma responsáveis pelos próprios atos, são o tempo todo carregados em direção a um destino que, não diria trágico, é fatal.

Em Benjamin, por exemplo, Chico Buarque parece ter se aproveitado das idéias que moviam Estorvo para apresentar um romance tão complexo quanto este, porém mais didático, mais claro, já que o próprio personagem principal se coloca de saída como uma imagem: ele é um ex-modelo fotográfico, uma espécie de homem-cartaz. Logo no começo do livro, sabemos que esse Benjamin sempre imaginou que tivesse uma câmera fora dele filmando seus movimentos. A naturalidade do sujeito está perdida para a representação de si mesmo e não pode haver mundo mais pobre do que o que se representa e já não é.

O romance abre com o momento final da vida de Benjamin, quando ele vai ser fuzilado por um bando armado. A partir daí, o filme da memória roda para trás e remonta toda a sua vida, a perseguição do passado, a lembrança de Castana Beatriz e a situação que desencadeia a cena inicial. Toda a narração lembra uma câmera que narra, que vai flagrando nacos da vida nacional, como a história de Castana Beatriz, que teria morrido numa emboscada durante um período de repressão, e a história de Alyandro Sgaratti, menino pobre, que roubava pão doce na padaria, que, depois, passa a puxar automóveis e se torna o rei do mercado de peças de carros. Como processo natural, tenta sua estréia na política, deixando a campanha na mão de especialistas em imagem.

Sonho ou representação da realidade, o fato é que os dois romances apontam para um mundo impedido, que não consegue superar o passado, onde não há esboço de resistência do sujeito. Eles dançam conforme a música, como se tivessem petrificado a individualidade. A imagem mais forte disso é a de Benjamin morando num apartamento cuja janela dá para uma enorme pedra, a Pedra do Elefante. Em certo momento, o narrador diz: “Há o cheiro da Pedra em Benjamin, que à saída do quarto fita Ariela, empedernido; é tão presente a Pedra naquela sala que, se Benjamin viesse a emparedar a janela, parece a Ariela que a Pedra ficaria do lado de dentro.” É como se o próprio personagem adquirisse as propriedades da pedra (ele fica “empedernido”) – uma imagem forte de imobilidade e morte do indivíduo.

Narrados com uma poesia muito refinada e com detalhes impressionantes (Chico se tornou um mestre na descrição detalhada das coisas, a própria descrição tem cheiro, textura, cor etc.), o escritor parece apontar sempre para o avesso da moeda: como se houvesse atrás dessa poesia uma poesia envenenada que revela um país (ou um mundo) que já não resiste; a busca do passado não traz força para a resistência do presente. Nos anos 70, apesar de tudo, havia o desejo de transformação da sociedade, principalmente para a geração criada nos anos 60 e que apostou no estudo da formação brasileira e das questões do país para buscar uma superação das mazelas; nos anos 90, quando suas duas últimas novelas foram compostas, já não há mais projeto, os personagens parecem encenar este esvaziamento. Ou, como escreveu Benedito Nunes ao falar do protagonista de Estorvo, “seu futuro é a expectativa do pior”.

HEITOR FERRAZ MELLO é jornalista, mestre em literatura brasileira pela USP e autor dos livros de poesia Resumo do dia (Ateliê Editorial), A mesma noite e Hoje como ontem ao meio-dia (ambos pela 7Letras)