Uma noiva assassina

Fui, segundo o próprio autor, o primeiro leitor de Noiva (Azougue, 2008), o último livro de poesia publicado por Renato Rezende. Lembro-me como se fosse hoje. Ele já tinha me dito que estava escrevendo uns poemas novos, depois da publicação de Ímpar (Lamparina, 2005), livro cuja orelha tinha sido escrita por Alberto Pucheu, que, ao me encontrar, me deu de presente um exemplar. Depois de ler Ímpar, quis ser amigo de Renato, que já tinha começado a aparecer em uns encontros de amigos poetas que fazíamos com frequência na época. Em pouco tempo, ficamos amigos e Renato quis que eu lesse esses poemas novos que ele tinha escrito, os quais, de tão profícuos, já tinham se tornado um livro, com título e tudo.

Ele passou lá em casa e deixou um exemplar de folhas A4 encadernadas com espiral para eu ler. Eu o li deitado em minha cama, à noite, bem tarde, já de madrugada. E fui ficando tão perplexo durante a leitura que os comentários que eu supostamente deveria fazer à margem dos poemas (a ideia era que eu os lesse para fazer comentários) ficaram reduzidos a palavrões que eu ia escrevendo à medida que ia chegando ao fim das páginas. Palavrões plenos de exclamação e espanto. Não encontrei nada para ser dito sobre o livro, a não ser esses palavrões exclamativos.

Comentei com os amigos poetas, nos dias que se seguiram, que Renato estava de livro novo e que era uma bomba. Todos correram para pedir exemplares: Alberto Pucheu, Caio Meira, Francisco Bosco e Cláudia Roquette-Pinto – que viria a escrever a orelha de Noiva, quando o livro foi publicado um tempo depois -, todos ficaram igualmente perplexos após a leitura e, durante um certo tempo, Noiva funcionou, para todos nós, mesmo antes de ser publicado, como uma espécie de paradigma: uma obra de arte deve ir o mais longe que puder e Noiva tinha ido muito longe. Tão longe que, talvez, por isso mesmo, tenha representado o fim da poesia para seu próprio autor. “Fui longe demais para voltar”, diz um verso de [FLORES]. Ou, em [RAPINA]: “Um dia eu saio de mim mesmo e não volto.” Renato Rezende, poeta, nunca mais voltou. Desde Noiva, não publicou mais nenhum livro de poesia, tendo criado um novo caminho para si, na prosa, através de algo que ele chamou de Trilogia da fantasia, três breves romances: Amarração (Circuito, 2011), Caroço (Azougue, 2012) – que eu tive a honra de posfaciar – e Auréola (Circuito, 2013). Noiva, portanto, é um livro assassino: matou o poeta que o escreveu. Às vezes, um poeta paga com a própria vida por ter escrito um livro.

A não ser que esse poeta reapareça algum dia, dizendo a todos: não estou morto, um pouco como Jesus apareceu para os apóstolos após a sua ressurreição, eu continuarei fazendo o seu luto. Mas se algum dia ele reaparecer, eu serei como São Tomé e pedirei para tocar nas chagas. Depois de um livro como Noiva, é difícil um poeta renascer. Como se lê nos versos iniciais de [ENSAIOS]: “Saberei renascer em vida?/De vez em quando paro de escrever, com vontade de morrer.”

Claramente, a morte é um dos temas mais essenciais do livro. Digamos que Noiva deixa todas as provas do seu crime enquanto um livro assassino. Assim, lemos em [O DIA]: “Se é para morrer, melhor morrer logo.” E em [AZUL]: “Agora que morri posso dizer que sempre tive mesmo a saúde frágil./Agora que morri posso assumir que sempre fui uma mulher./Agora que morri posso simplesmente amar./Viver ficou muito mais fácil agora. Eu deveria ter morrido antes.” Em [IRISAR]: “É isso, não sei explicar. Fui morrendo, morrendo. / Há anos que venho morrendo.” (…) “Estou prenhe de morte”. Em [OCEANO]: “-Então me mata?“. Em [RAPINA]: “Escrevo para morrer.” Noiva, como as Memórias póstumas, também pode ser lido como um livro de defunto. Em [BEIJA-FLOR], lemos: “Estou carregando um cadáver.” Mas essa morte introduz, ao mesmo tempo, uma outra questão tão importante quanto a da morte no livro: a questão do feminino. “Agora que morri posso assumir que sempre fui uma mulher”, lemos no mesmo [AZUL]. “Homens ou mulheres; somos todos mulheres”, diz um verso de [BEIJA-FLOR]. E em [IRISAR]: “Acho que sou uma mulher. Há mulher demais em mim.” A morte e a mulher são figuras estreitamente ligadas no livro, como se aparecessem ao mesmo tempo: “serei a mulher da sua morte”, diz um verso de [SANTO]. Como se a Noiva fosse a Morte. E, por isso mesmo, eu diria que o assassino de Noiva é a Noiva. Ou a Deusa. O que dá no mesmo. “Invoquei a Deusa – a deusa é uma realidade. Senti-me a deusa. (…) Disse à deusa: corte minha cabeça. E me inclinei. (…) Corte minha cabeça/e beba meu sangue.”([BEIJA-FLOR])

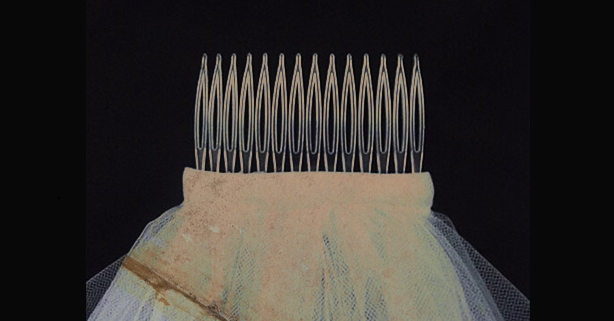

A capa do livro, como muitos sabem, foi feita a partir de uma foto, de Zaida Siqueira, do próprio autor, vestido com o vestido de noiva de sua avó. Uma foto antiga, não se sabe bem de quando. Uma foto que veio a ser um vaticínio. Digamos que Noiva, o livro, começa a ser escrito no dia em que essa foto é feita. Afinal, quantos homens no mundo já vestiram o vestido de noiva de sua avó e se fizeram fotografar nesse ato? Noiva, o livro, começa por sua capa, por essa foto feita muitos anos antes de começar a ser escrito. Como se o livro tivesse sido escrito para essa foto. E quem é a Noiva que se deixa fotografar? É sem dúvida o próprio autor, mas também algo que significa a sua morte. Talvez por isso, na foto, Renato Rezende não seja identificável. É como se a foto fotografasse o seu desaparecimento. E o aparecimento da Noiva. Como se eles fosses excludentes: é ou ele ou a Noiva.

No posfácio que escrevi para Caroço (dentre os livros da Trilogia da fantasia sem dúvida o mais próximo de Noiva), citei um poema já do primeiro livro de Renato Rezende, Passagem, de 1990, para mostrar como o empuxo-à-mulher (pousse à la femme), para usar uma expressão da psicanálise lacaniana, é uma constante em sua obra: (“Transformar o segredo em palavra:/Sou uma mulher cansada./Escondida no corpo de um homem,/Deitada. Domino a fala, mas o mundo/Domina o falo. E estou calada, me calo./Sou uma mulher cansada. O mundo/Me goza, completamente entregada.”) Mas, embora esse aspecto esteja presente e espalhado por toda a sua obra poética, e também em prosa, sem dúvida Noiva é o livro que leva essa experiência mais longe (na obra em prosa, Caroço seria o seu equivalente). É praticamente impossível definir o gênero de quem escreve em Noiva e, por isso, esse gênero muda a cada frase, a cada verso. Noiva é escrito sobretudo pela Noiva, o que significa o feminino não como um dos gêneros, mas como a abolição de todos os gêneros. Como no verso de [AZUL] já citado: “Homens ou mulheres; somos todos mulheres.” E em [SANTOS]: “Eu sou o homem e eu sou a mulher”. Como se a Noiva trouxesse um estranho modo disso que a psicanálise chama de castração: “Vou pedir para ela me castrar. Encenar a castração”, diz um verso de [RAPINA]. “Ela cortou a ponta da minha cabeça. Me misturei ao céu”, lemos em [ENSAIOS]. Em Noiva, a castração não dá um sexo ao indivíduo. Ao contrário, impossibilita que ele tenha um. A Noiva está pronta para casar mas não com um homem: “Quem quer se casar comigo?/Deus, quer se casar comigo?” Noiva é um caso clássico disso que, desde o Íon de Platão, é chamado de entusiasmo: a possessão do poeta pelos deuses que falam por sua boca. Noiva é certamente um caso de possessão pelos deuses. E, em Noiva, é a própria Deusa quem escreve.

Sabemos que Renato desenvolveu, desde o período em que viveu nos Estados Unidos, na juventude, uma relação importante com a Yoga, num caminho espiritual fundado por Muktananda (1908-1982), o que fez com que o poeta fosse algumas vezes à Índia. Foi a partir desse encontro que Renato decidiu viver alguns anos num ashram nos Estados Unidos e depois, em algumas temporadas, em outro na Índia. Extratos dessa experiência já estavam presentes em seus livros anteriores, como o próprio Ímpar, mas esses elementos estão presentes de modo bem mais intenso em Noiva. Se juntamos a foto do vestido de noiva feita na juventude e o empuxo-à-mulher que aparece em vários momentos de sua obra com essa experiência espiritual indiana, temos alguns dos mais importantes elementos fundadores da estranheza constitutiva de Noiva. São traços que sempre deram uma particularidade à obra de Renato Rezende como um todo: um autor urbano, brasileiro, paulistano, radicado no Rio de Janeiro, mas atravessado por uma experiência espiritual bastante exótica, no sentido de exterior à sua própria realidade cultural e que, de certo modo, surge como uma resposta a uma estranheza que ele mesmo já experimentava desde a sua juventude.

Essa experiência místico-religiosa não é sem relação com a questão do feminino, pois sabemos todos que as religiões indianas são marcadas, com frequência, não por aquilo que Freud viu nas religiões monoteístas (a nostalgia do Pai), mas por uma outra experiência, que eu chamei, num artigo que publiquei há alguns anos, inspirado tanto em Renato quanto no Seminário XX de Lacan, de religiões do gozo ou religiões da mãe. Em Encore, como se sabe, Lacan tenta pensar o gozo feminino na mesma ótica do gozo místico e por isso, a capa desse seminário é uma reprodução fotográfica de uma escultura de Bernini que representa O êxtase de Santa Teresa, uma capa irmã de Noiva, poderíamos dizer. No artigo que eu tinha escrito, eu tinha partido, na época, da discussão de Freud com Romain Rolland, seu amigo teólogo e estudioso das religiões indianas. Romain Rolland acreditava que a verdadeira fonte das necessidades religiosas era isso que ele chamava de “sentimento oceânico” e que implicava uma perda da individualidade. Freud não concordava com seu amigo e achava que a verdadeira fonte das necessidades religiosas é o sentimento de desamparo que faz apelo ao Pai. Freud, no entanto, desconhecia, ao não concordar com seu amigo teólogo, ao não aceitar que o sentimento oceânico pudesse estar na base de uma prática religiosa, que, para além das religiões do Pai e da Lei (fundadas pelo judaísmo), há religiões do gozo ou, dito de outro modo, religiões para as quais o Pai não é nada e que, por isso mesmo, bem poderiam ser chamadas de religiões da Mãe ou de reconciliação com isso que, em Noiva, aparece como a Deusa. Digamos: a Deusa, no lugar de Deus. Mais propriamente, no entanto, essas religiões seriam, se partimos da ideia do sentimento oceânico, religiões de retorno a um puro eu de gozo, prévio à castração, de retorno a algo que eu chamei, naquele artigo, de um autismo primário. A mística, mesmo a ocidental (e a mística sempre foi um elemento fundamental na escrita de Renato: “[eu sou um poeta místico?]”, lemos em num verso de [OSSOS]), seria uma prática religiosa desse tipo. A mística é sempre uma experiência do divino como gozo.

Vemos muitas marcas disso em Noiva, por exemplo, em [IRISAR]:

Vi um templo belíssimo, com um longo jardim e passarela (um homem ou uma serpente ao lado, sentado), tudo muito limpo e sublime (os homens podem/poderiam transformar o mundo inteiro em locais sagrados), e, lá no fundo, no santuário, a Deusa, a DEUSA VIVA, dançando, dançando freneticamente em meio a um fogo de horror e gozo – a Deusa dançando em gozo, e ali era a própria morada iluminada do Tempo crepitando.

Constante crepitar

Areia que se desloca

A Deusa parece dançar com mais vigor agora, a experiência do tempo parece intensificar-se: aproxima-se o momento do GRANDE GOZO.

O resultado de todas essas estranhas confluências é um livro de poesia único, em que o próprio sujeito/autor/poeta parece explodir. Há uma polifonia inerente a Noiva, não se sabe nunca muito bem quem está falando, nem quantas pessoas estão falando. O que fez com que os seus poemas tivessem que fazer recurso não só a itálicos e negritos, parênteses e colchetes, maiúsculas e minúsculas, mas à própria justificação do texto na página, ora à esquerda, ora à direita, ora centralizado, ao espaçamento entre versos… Para dar voz a essa polifonia, o aspecto espacial é fundamental em Noiva. Os versos literalmente se espalham pela página, fruto talvez dessa explosão original que torna seus poemas marcados por uma esquizofrenia constitutiva. Há como que uma sucessão de frases que não fazem um todo, o que assemelha o livro, em companhia do empuxo-à-mulher, ao discurso da psicose. E talvez não seja por acaso que dentre as poucas referências artístico-literárias de Noiva, encontremos Camille Claudel, Hölderlin e Artaud nos versos de [FURNITURE]:

Todos os anos que Camille Claudel passou no hospício já se passaram (sabe-se lá medidos por qual relógio). Os anos de Hölderlin também já se passaram. Artaud já não existe mais. Tudo passa. Minha vida logo também não será mais nada.

Certamente essa referência a autores que trouxeram a experiência da loucura para os limites da arte não pode ser desconsiderada. Mas Noiva trafega por tantos registros discursivos distintos, que vão do religioso ao funk, do sublime ao ridículo, do sofisticado ao clichê, que é impossível esgotá-lo. É certamente um livro que pedirá muita análise. Não se pode descrever todos os seus aspectos em apenas um ensaio. Mas talvez aquilo que eu mais gostaria de ter abordado neste livro espantoso, e não o fiz, porque deixamos sempre para amanhã o que mais desejamos, é o estatuto da própria linguagem e da escrita literária em Noiva. Por isso, deixarei vocês com estes versos, que não comentarei. São do poema [O OUTRO]:

Eu não sou escritor. Não sou poeta. Não sou artista. O artista é aquele que se utiliza da linguagem para criar mensagens, conteúdos, novos significados. Eu sou uma pessoa que se utiliza desesperadamente da linguagem para criar-me a mim mesmo, para outorgar conteúdo e significado a mim mesmo. Não sou um poeta, não sou um escritor, não, não sou um artista.

AZUL]

Sou uma coisa morta.

Não há nada que eu possa perder agora

que já não tenha perdido antes.

Agora que eu morri posso dizer que sempre tive mesmo a saúde frágil.

Agora que morri posso assumir que sempre fui uma mulher.

Agora que morri posso simplesmente amar.

Viver ficou muito mais fácil agora. Eu deveria ter morrido antes.

[BEIJA-FLOR]

Ele viu um beija-flor todo enroscado numa teia de aranha. O beija- flor estava praticamente mumificado e, se ainda vivia, não seria por muito tempo. Ele ficou um tempão observando aquilo, surpreso, sem entender como um pássaro podia ficar preso em algo tão frágil quanto uma teia de aranha. Ele achava que isso só acontecia com insetos. Como é que o beija-flor, que era muito mais forte, não havia simplesmente rompido a teia? Então lhe ocorreu que a gente pode se enroscar na própria fragilidade, até chegar ao ponto de perder as forças. Por algum motivo o beija-flor se enroscou, e se debateu em vez de apenas ir embora, entrou em pânico, perdeu o caminho, exauriu-se. E aí foi fácil para a aranha tecer mais e mais teia em volta dele.

Estou carregando um cadáver.

É preciso vencer de uma vez por todas essa zona magnética de dor que me evita chegar em mim mesmo.

Apesar de ainda manter fortes resquícios de um véu doloroso e sentimentos de confusão e incerteza, sinto que estou reagindo bem e vencendo o caos sem deixar que ele se expanda.

Invoquei a Deusa—a deusa é uma realidade. Senti-me a deusa. É preciso fazer todos os esforços para manter a experiência do amor divino, a chama acesa dentro do corpo brilhando alto. Invoquei Durga, e vi seu pé gigantesco, seu dedão do pé direito gigantesco, seu corpo que subia até os céus e seu rosto que era o rosto de Deus.

Disse à deusa: corte minha cabeça. E me inclinei.

Não se enrosque na fragilidade.

Homens ou mulheres; somos todos mulheres.

Corte minha cabeça

e beba meu sangue.

Eu não sou eu; eu sou uma coisa muito diferente de mim mesmo.

Não. Somos todos iguais, sim. Em cada um de nós existe a luz e a escuridão. Eu preciso tomar posse de todo meu território. E direcionar minha vida. Pois o direcionamento acontece no tempo, e o tempo é a dimensão humana. O que eu vou fazer com esta vida que me foi dada, assim, de repente? Estou nervosa. Muito nervosa. Vou sangrar. Rôo unhas. Tenho unhas. Vou sair andando como se fosse de fato uma pessoa, e vou fazer coisas que uma pessoa faz.Vou gastar meu tempo escrevendo.

Dianóia

Posso ser enquanto falo?

Cláudio Oliveira é filósofo e tradutor, além de ter relações problemáticas com a psicanálise e a literatura, domínios nos quais não consegue se assumir plenamente. Professor associado do Departamento de Filosofia da UFF, fez toda a sua formação acadêmica no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Autor de Do tudo e do todo ou De uma nota de rodapé do parágrafo 48 de Ser e Tempo – Uma discussão com Heidegger e os gregos (Circuito), coordena a série AGAMBEN, da Editora Autêntica, para a qual traduziu os livros O homem sem conteúdo e A comunidade que vem. Pela mesma editora publicou também uma tradução de Íon, de Platão, e, mais recentemente, o primeiro livro de Barbara Cassin, Se Parmênides. É apaixonado por música eletrônica.