Subprimes de ontem e de hoje, samba, maxixe e funk

'Dança do Batuque', do alemão Rugendas (1802-1858)

A chamada crise do capitalismo de 2008, aquela associada à quebra do Banco Lehman Brothers, teve por motivo, segundo as explicações dadas pela maioria dos meios de comunicação, os empréstimos a clientes subprimes, ou seja, os que tinham uma situação financeira precária. Estamos falando de pessoas de classe média baixa ou pobres, de quem não se esperava que pudessem honrar as dívidas, mas são a eles que os sistemas bancários recorrem para expandir os negócios quando lhes interessa: empréstimos fáceis, formação de grupos de devedores, vendas de dívidas, execução de hipotecas, etc. Nos Estados Unidos, isso funciona desde o pagamento de faculdades, passando pela compra de imóveis e chegando aos impossíveis custos de saúde. No Brasil, mesmo com o SUS a proteger os mais pobres, e embora não tenhamos conseguido que o SUS atendesse ao menos a classe média, que continua a fabular pertencer às classes altas e por isso não quer frequentar os mesmos espaços dos pobres, o endividamento bancário também é um problema sério. Corporações de banqueiros e de empresários, rurais ou urbanos, são capazes de atuar junto aos poderes Executivo e Legislativo com maior eficácia e, desta forma, protegem seus negócios às expensas do interesse público. Seria a crise de 2008 resultado de problemas então recentes do capitalismo? Ou ainda a atual crise – que parece desenhada pela Covid-19, mas que na verdade está evidenciando a irresponsabilidade de se afirmar que não é necessário Estado para gerir a economia e a sociedade -, seria uma crise estrutural do capitalismo? Uma crise da qual parece que não conseguimos sair mais desde os anos de 1980, quando se imaginou uma liberdade para os mercados que apenas nos manteve em crises que parecem ser o nosso normal. Mas, nosso normal parece vir de mais longe…

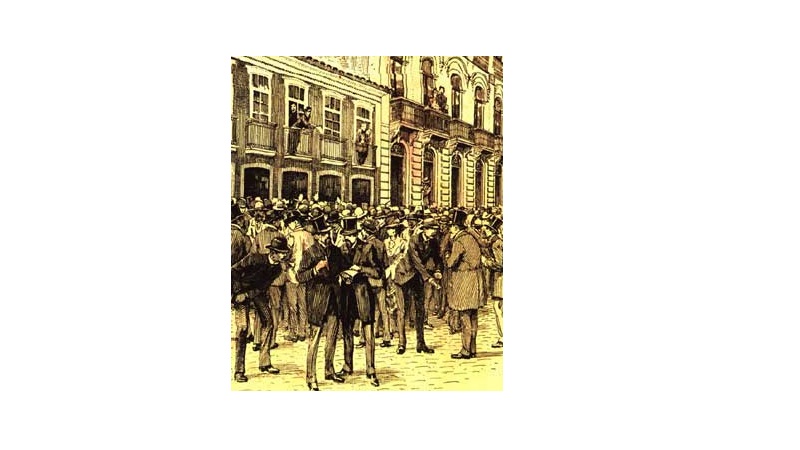

A imagem acima, destacando certa confusão entre investidores em frente ao Banco União do Comércio, como era chamada a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, permite afirmar a longevidade, em terras brasílicas, mas também em todos as terras pretensamente capitalistas, da prática bancária que induz endividamentos. Os investidores altercados das imagens perdiam-se em explicações e tentativas de salvamento frente aos resultados da política de Encilhamento, promovida pelo senhor Rui Barbosa quando à frente do Ministério da Fazenda, indicado pelo general presidente Deodoro da Fonseca.

Adepto das teses que advogavam a modernização do Brasil a partir do modelo norte-americano, imaginou Rui Barbosa, com algum sotaque prussiano, poder promover a industrialização tupiniquim, a diversificação da economia e a libertação das suas arcaicas amarras com a emissão não lastreada de créditos. Os resultados? Em primeiro lugar uma forte desvalorização da moeda brasileira, fato que incidia sobre os níveis de inflação que aumentaram gravemente. Os subprimes dos últimos anos do século 19, os primeiros da nossa nascente República, foram pouco eficientes no uso dos créditos liberados, muitos dos estabelecimentos comerciais e industriais abertos neste período tiveram vida curta. A especulação financeira resultante dos investimentos em ações de tais empresas, com pouca produtividade e baixa inserção efetiva no mercado, pode ser medida pela movimentação na esquina da Rua da Alfândega com a Rua da Candelária no Rio de Janeiro, local onde se localizava o Banco União do Comércio e onde se realizavam os investimentos em ações.

Feitas as contas sociais da primeira década republicana, somadas as políticas públicas de higienização e saneamento nos grandes centros urbanos e as incursões “civilizatórias” da República aos sertões do Brasil, haveria que acrescentar a crise decorrente da queda dos preços do café e a desvalorização da moeda que acompanhou o Encilhamento. Suprema ironia para as oligarquias cafeicultoras: sua ascensão ao poder político na virada do século 19 para o 20 coincidiu com a crise nas exportações do café. Por essa época, a produção de café representava mais de 50% do total das exportações brasileiras e, por consequência, a diminuição nos preços negociados no mercado externo significava queda na arrecadação federal e dificuldades para cumprir compromissos agendados com a dívida externa. As exportações de borracha também não ofereciam desafogo para as contas públicas. Assim, tais oligarquias teriam que encontrar um caminho que permitisse fortalecer as finanças públicas e, especialmente, que evitasse a própria decadência.

Quando Campos Sales, paulista da roça, assumiu a presidência em 1898, a alta da inflação havia corroído o valor do mil réis, o que provocava forte crise cambial e incapacidade de honrar os compromissos externos. Joaquim Murtinho, ministro da Fazenda nomeado pelo novo presidente, elegeu o saneamento da moeda como principal bandeira da sua gestão. Para tanto, elevaram-se as taxas cambiais, retirou-se dinheiro de circulação provocando forte deflação, aumentaram-se impostos e renegociaram-se os valores e as datas de pagamento da dívida externa por meio do Funding-loan assinado junto aos ingleses do Rothschild.

O ministro e seu presidente pensavam promover assim a reorganização das forças econômicas do país após as confusões causadas pelo Encilhamento. A cartilha adotada não soa estranha aos nossos olhos e ouvidos aqui da virada do século 20 para o 21. Tensionando ainda mais os sentidos de tal política os ecos do social-darwinismo do século 19 cobrando seu lugar no século 20: as forças econômicas poderiam se reconstituir naturalmente, a competição engendrada em tal processo definiria os mais competentes que sobreviveriam à crise, ao Estado caberia apenas observar o curso natural da livre realocação doa agentes sociais e econômicos no mercado.

Salvaram-se a moeda, o tesouro e as exportações de café? Manteve-se a economia gravitando em torno dos interesses exportadores, como pretendiam as elites agricultoras governantes? Foi possível convencer os banqueiros estrangeiros que o Brasil merecia crédito? Sim, mas à custa da falência de setores urbanos produtivos e da alta do desemprego. Mesmo os setores exportadores sofreram com a deflação do período que diminuía seus ganhos em mil réis. Mas o tesouro estava salvo e os olhos da economia pareciam voltar-se para novas direções que se apresentaram em 1908, na Exposição Nacional Comemorativa do Centenário da Abertura dos Portos do Brasil ao Comércio do Mundo. A Praia Vermelha, na zona sul do Rio de Janeiro, abrigaria a vitrine do Brasil moderno pretendido pela nossa oligarquia republicana. Feitas as reformas urbanas na capital da República, expulsas as epidemias que assustavam imigrantes e investidores, havia que destacar as possibilidades da nação que se modernizava e afirmava abandonar a herança arcaica e escravista do Império.

O complexo de edificações que formava a Exposição reunia representações da indústria nacional em seus aspectos mais amplos: trabalho, artes, fábricas, ciência, agricultura e redes de comércio e comunicações. Os preços do café haviam se estabilizado no mercado externo, dentro das possibilidades colocadas pelos compromissos assumidos pelo Funding-loan e daquelas abertas pela política de valorização dos seus preços inaugurada em 1906. No mesmo sentido, o crescimento da extração de látex atendia à demanda internacional pelas aplicações industriais da borracha. Internamente, o avanço da produção fabril de origem doméstica de bens de consumo não duráveis, permitia afirmar projetos de industrialização. As linhas ferroviárias que cresciam e interligavam as partes do Brasil pareciam corroborar a tese dos industrialistas, mas eram também fundamentais para o escoamento da produção agrária. As fronteiras que separavam agraristas e industrialistas, embora presentes no debate político, confundiam-se em meio à evidente expansão do mercado interno. Populações de camadas médias e pobres, ex-escravizados e imigrantes recém-chegados pautaram a diversificação dos setores fabris do país que, assim, parecem não ter se expandido apenas em função do desempenho dos setores agro-exportadores e dos influxos do capital e da indústria internacionais.

A Exposição de 1908 permitia, desta forma, entrever os nexos entre a governação que organizava a festa e os produtores nela representados. Tal sintonia entre os caminhos da economia revelados pela Exposição e os primeiros governos civis republicanos pode ser reportada à política dos governadores implantada por Campos Sales e que, segundo suas palavras, retirava dos estados o esteio político necessário para o exercício da governação. O modelo federativo instituído pela Constituição de 1891 conferia aos estados liberdade para contrair empréstimos com autorização do Senado, o que no mais das vezes era conseguido com facilidade e permitia que os estados interessados, leia-se São Paulo principalmente, comprassem e estocassem café definindo artificialmente o preço do produto e a sua alocação no mercado internacional. Outra ironia: contenção de gastos públicos no nível federal para atender às exigências contratuais do Funding-loan e aumento dos gastos públicos a partir de empréstimos feitos para compra de café no âmbito de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Às margens desses nexos, mas também seguramente em função deles, já que as exportações brasileiras das duas décadas situadas entre o final do século 19 e o início do 20 foram sempre maiores do que as importações, e a desvalorização da moeda dificultava importações e abria espaço para negócios internos, cresciam as atividades urbanas e fabris.

E o que pensavam os trabalhadores, aquelas gentes que pouco frequentavam as escolas e se mantinham com trabalhos braçais em seu dia-a-dia? Aqueles a quem a Exposição de 1908, segundo discursos oficiais que justificavam os investimentos feitos na montagem dos pavilhões, deveria instruir e comprometer com o futuro do país? Entre candomblés, capoeiras, maxixes e os primeiros acordes do samba, moradores das cidades sobrevivendo de empregos esporádicos ou expedientes, eram sobre eles que recaíam as políticas públicas civilizatórias que redesenharam as áreas centrais de capitais como o Rio de Janeiro e São Paulo, eram eles que criavam suas repúblicas de lutas, de solidariedades e, muitas vezes, de violências. Sintomas da barbárie que grassava pelas terras brasílicas como herança ibérica, talvez dissesse Paulo Prado, e o que seguramente afirmava aquele Rui Barbosa do Encilhamento; para a autora dessas linhas, emblemas de vidas construídas às margens dos poderes públicos. Relegadas às formas mais braçais e servis de trabalho após a Abolição, tanto nas áreas rurais, de onde muitos eram remanescentes, quanto nas áreas urbanas, as comunidades negras, seus rituais religiosos e suas danças, destacada a capoeira por sua identificação como forma de luta, sofreram fortíssimas incursões dos poderes públicos republicanos neste período. A Exposição de 1908 esconde um Brasil real, mas que, ao mesmo tempo, estava dentro de um Brasil projetado, que pretendia esconder os bárbaros da terra. Bárbaros, tão subprimes quanto aqueles pequenos investidores tragados pelas dívidas construídas e pela falência evidenciada na imagem… Ao final, o clube dos “vencedores” é sempre bem menor do que conseguem enxergar as classes médias de países de capitalismo selvagem como o Brasil e os Estados Unidos.

Bondes, ferrovias, iluminações com lampião a gás e depois elétrica, fonógrafos, imagens em movimento, automóveis, telefones, arruamentos planejados separando calçadas e ruas, novos códigos de conduta e limpeza pública, novas funções que eram dadas aos hospitais, se antes se ia à Misericórdia apenas para morrer, agora ela era lugar onde se poderia receber tratamento e cura. Signos das modernidades que se foram desenhando nas duas últimas décadas do século 19, e que ganhavam tintas e tons de materialidade grave nas vidas cotidianas das populações que tinham que ser disciplinadas e civilizadas pela jovem República brasileira.

Sertões sem chuva, palavras ditas de maneira quase incompreensível aos ouvidos letrados, becos, roças, morros, casas de chão batido, tetos de sapé, ratos, 14 horas de trabalho diário em fábricas ou nas docas, subemprego, subúrbios, carroceiros, engraxates, jovens polacas, cortiços, maxixes, blocos, ranchos, a pobreza identificada com a cor da pele. As manifestações culturais populares, sinais de resistência, eram vistas como arcaísmos sobreviventes emaranhando-se com os esforços de modernização. E os novos arcaísmos criados pelo enraizamento do capitalismo promovido pela República no Brasil, como a ausência de qualquer política pública que pudesse criar condições de uma vida livre e digna para os ex-escravizados e seus descendentes, e esses eram de fato arcaísmos, porque implicavam pobreza e exclusão social. Tudo isso formando um caldo social e cultural explosivo. Se neste caldo inspirou-se Pixinguinha para compor Carinhoso, algum dia entre 1916 e 1917, nele também fecundou a primeira greve geral dos bárbaros da terra em 1917. E viriam muitas, assim como os sons saídos das repúblicas paralelas também mudariam.

Depois dessa experiência republicana seminal, vivemos duas ditaduras, criamos leis trabalhistas e o Sistema Único de Saúde, ampliamos o escopo de eleitores incluindo mulheres e analfabetos, aprendemos a conviver com as pautas identitárias e a coloca-las em diálogo com a universalização de direitos. Mas então por que voltar tão longe para falar dos subprimes? Porque eles estão aí, rondando nossas conquistas e insinuando a necessidade de aprofundá-las, mostrando o quanto ainda parecem incompletas. Pequenos indícios de inclusão, ou indicações de que poderíamos dar o tão sonhado salto na direção de uma democracia social parecem fracos diante de sobressaltos no mundo do capitalismo. Há uma crise no equilíbrio de contas públicas? Cortem-se gastos e sugira-se à população que se organize segundo as leis do mercado, nela os competentes sempre sobrevivem. Há uma pandemia qualquer? Nossa, talvez seja necessário a presença de sistemas públicos de contenção (de saúde, de financiamento de atividades, de proteção a trabalhadores informais), mas calma, tudo deve ser feito de modo a não se tornar muito durável, afinal cada um deve aprender a pescar.

E tudo isso sem contar o arcaísmo moral, às vezes travestido de “reserva religiosa” ou de crítica a “manifestações culturais vulgares”, e este parece não apenas espreitar, mas estar sempre enraizado, esperando momentos em que possa se legitimar em políticas públicas. Voltemos mais uma vez a Rui Barbosa e seus desejos de civilização contra as raízes africanas e populares de determinadas manifestações culturais. O maxixe, para muitos uma espécie de pai do samba, era uma dança especialmente sensual, com corpos próximos a se movimentar como no carnaval. Chiquinha Gonzaga escreveu alguns maxixes, e Rui Barbosa não perdoaria a então primeira dama, Nair de Tefé, por tocar um deles em reunião no Palácio do Catete no início do século 20. Chula dança selvagem, e irmã do samba, diria o então senador.

Há um movimento aqui que todos conhecemos: aos poucos, parte das elites incorporam as manifestações pretensamente bárbaras, diminuem os preconceitos, mas eles não acabam “de todo”. Assim foi com a história do samba, que chegou a se tornar elemento fundamental da brasilidade nas fabulações getulistas, e também com a história da capoeira e de muitas outras manifestações culturais populares. Sempre que elas se ressignificam em novos sons e movimentos, e especialmente quando são mais sensuais e sugerem maior liberdade para os corpos femininos, às vezes com novos instrumentos, ou incorporando tecnologias de composição e mixagem, inevitavelmente provocam assombros moralistas. Não é isso que acontece com o funk e seus bailes nas periferias das grandes cidades? Não foi isso que aconteceu com a Tropicália?

E assim seguimos nesses tristes trópicos, em uma movimentação que é política e que articula preconceitos contra manifestações culturais, por um lado, e ideias pretensamente liberais acerca da competência dos indivíduos quando deixados livres no mercado para exercer suas potencialidades, por outro lado. Ou seria coincidência o preconceito contra gostos musicais e estéticos populares, travestidos de moralismo cristão, e o preconceito contra os pobres, chamados abertamente pelo atual ministro da Economia de “incompetentes”?

ANA NEMI é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, professora de História Contemporânea na Unifesp e professora do Programa de Pós-Graduação em História e Historiografia na mesma instituição.