Revisão arqueológica da Floresta Amazônica

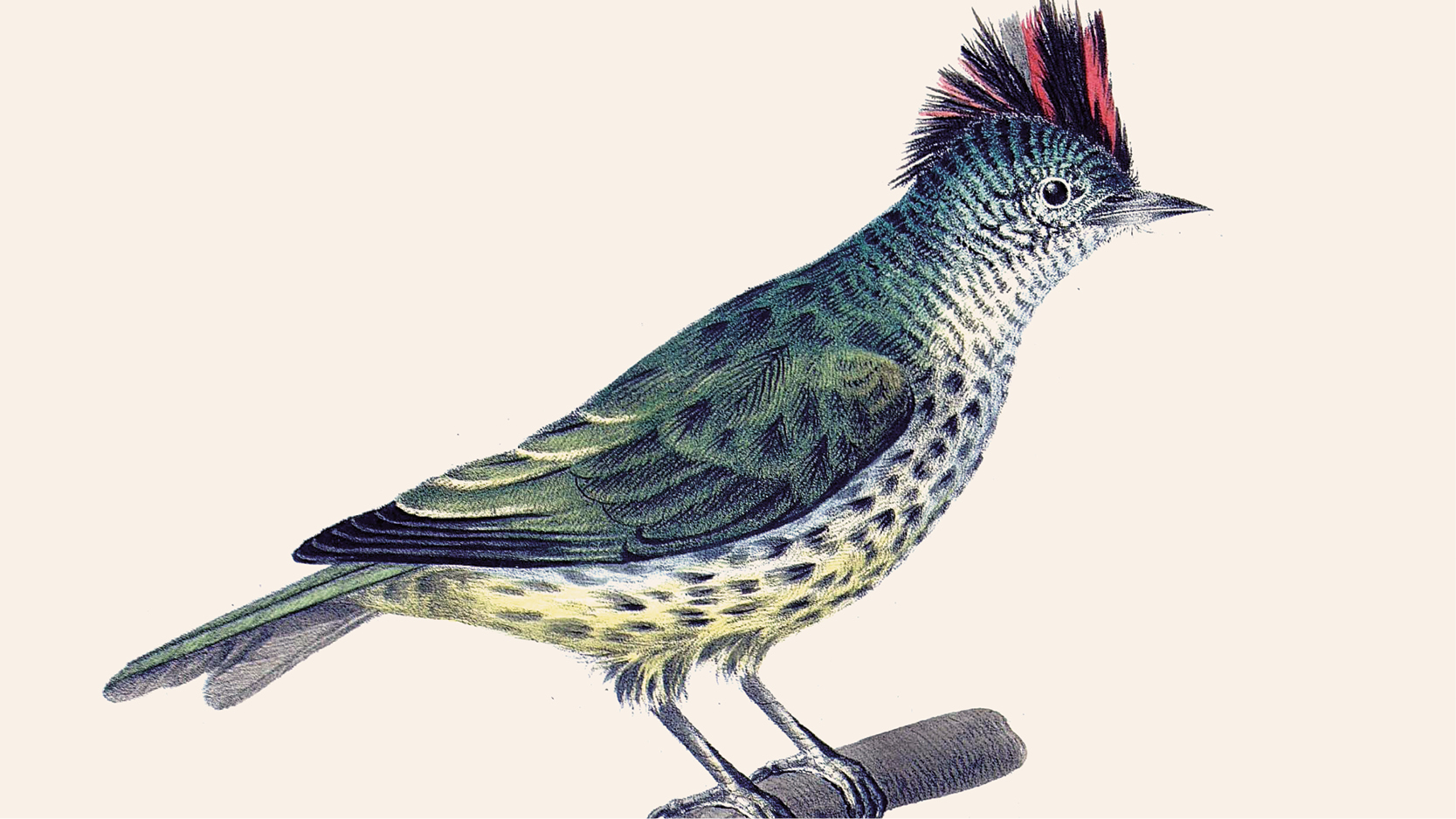

(Ilustração: Reprodução/J. C. Mikan)

Pesquisas comandadas pelo arqueólogo Eduardo Góes Neves na Amazônia desafiam noções que se consideravam estabelecidas, como a de que a floresta abriga uma natureza intocada. Neves, que é professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP), vem divulgando parte de suas conclusões em estudos publicados em revistas brasileiras e estrangeiras e continua se dedicando a ampliá-las.

Segundo tais pesquisas arqueológicas, os sistemas agroflorestais amazônicos consistiam de uma combinação de plantas cultivadas na praça central dos povoados – como milho, leguminosas e frutas – com manejo de árvores ricas em alimento, como castanhas, açaí e tucumã. Neves e os parceiros de seus estudos (entre eles pesquisadores de três universidades estadunidenses e uma universidade holandesa) afirmam que no período pré-colombiano existiu na Amazônia uma rede de estradas que conectava aldeias e culturas. Segundo eles, a Amazônia é um centro de domesticação de espécies de plantas: quando os europeus chegaram à floresta, ao menos 83 espécies nativas já haviam sido domesticadas, num processo que começou há 12 mil anos.

A seguir, Neves fala de suas pesquisas e de como muitas das ideias consagradas sobre a Amazônia têm viés colonialista e racista.

A compreensão da floresta tropical amazônica como um fenômeno histórico multinatural tem ganhado força e alinhado reflexões entre antropólogos e arqueólogos quanto às formas de interação entre humanos e não humanos, perpetuadas pelas populações amazônicas ao longo de milênios. De que modo o registro arqueológico e dados etnográficos permitem novos entendimentos das práticas culturais relacionadas a manejo e cultivo de plantas no ambiente amazônico?

Há mais de 30 anos a antropologia tem proposto, por meio da ecologia histórica, que existe uma contribuição importante das práticas de manejo indígenas na constituição atual de florestas na Amazônia. Nessa perspectiva, matas de bambu, castanhais, babaçuais e outras formações resultaram, por exemplo, do uso do fogo e do cultivo e replante de mudas em áreas específicas ou ao longo das trilhas. Tais práticas, aliadas às de abertura de roças e áreas para as aldeias de diferentes tamanhos, quando repetidas ao longo de 12 mil anos, teriam resultado em transformações significativas das florestas, a ponto de ser possível afirmar que as populações indígenas tiveram contribuição fundamental na constituição desses ambientes. Também foi ficando clara a autoria indígena na formação das “terras pretas de índio” – solos muito férteis e produtivos que começaram a se disseminar cerca de 2500 anos atrás. Por outro lado, em desenvolvimentos paralelos, os pensadores indígenas e a antropologia nos mostram como, para as populações indígenas, não existem barreiras claras entre os mundos “da natureza” e da “cultura” e que, de fato, tal separação foi naturalizada pela tradição intelectual da qual somos tributários. A lição que a arqueologia nos ensina é que a distinção entre o que é selvagem ou domesticado resulta mais de categorias analíticas exóticas do que propriamente de formas de conhecimento e classificação locais. A crítica a essa divisão arbitrária pode resultar em uma contribuição teórica importante.

Nos últimos anos, um dos efeitos impulsionados por pesquisas interdisciplinares sobre a Amazônia foi a guinada de uma perspectiva fortemente marcada pelo determinismo ambiental para interpretações que consideram a floresta como um artefato cultural de agenciamento humano passado, produto de uma associação de longa duração entre espécies de plantas, humanos e animais. Como a pesquisa arqueológica realizada na Amazônia tem contribuído para reiterar essas hipóteses?

A arqueologia tem nos mostrado que, na Amazônia, o passado não é mais como era antigamente. Superamos, nas últimas décadas, uma perspectiva baseada no determinismo ambiental, que enxergava a região como uma área periférica e até inóspita na história profunda da América do Sul. O estudo da emergência ou não de formas políticas, como o Estado, na Amazônia antiga reflete essa mudança. Sabemos hoje que o Estado não se estabeleceu na Amazônia, mas que, ao mesmo tempo, havia locais com adensamento e redundância nas ocupações, em um padrão que poderíamos chamar de urbano; que o início da história de domesticação de plantas remonta a mais de 9 mil anos, mas que plantas não domesticadas são até hoje fundamentais para as práticas agroecológicas locais. Em suma, a arqueologia nos mostra que não houve limitações ambientais nem intelectuais no curso de uma histórica rica e dinâmica na Amazônia, mas que perspectivas baseadas em outras experiências históricas – de fato, mais políticas que históricas – não funcionam para explicar essa história. A arqueologia da Amazônia contraria sempre o senso comum – e por isso é tão interessante.

No entanto, ao considerar uma boa parte da Floresta Amazônica como um conjunto de paisagens antrópicas, não estaríamos, de algum modo, dando primazia ao agenciamento humano na constituição do meio ambiente amazônico? O termo paisagens multinaturais (Glenn Shepard) não seria mais abrangente e inclusivo nesse sentido?

Creio que sim. A ideia de paisagens multinaturais é muito mais generosa, inclusiva e também precisa, pois faz justiça às diferentes forças que atuam na constituição dessas histórias. Por trás disso, há uma questão importante, que é o controle. Somos herdeiros de uma tradição intelectual que confia no uso das técnicas como meios de intervenção e controle da natureza. Nessa tradição, técnicas são neutras e funcionam como intermediadores com o objetivo de maximizar o retorno por gasto de energia e evitar riscos. Uma manifestação radical desse princípio seria, por exemplo, uma grande fazenda de monocultura. Sabemos, no entanto, que tecnologias são sistemas de conhecimento e que, portanto, não podem ser neutros e tampouco pensados fora dos contextos políticos nos quais são engendrados. Talvez seja por isso que parte de setores representativos do agronegócio apoie projetos políticos totalitários: ambos os sistemas estão fundados na ideia de controle absoluto, seja de grãos, de corpos ou de ideias. A ideia de paisagens multinaturais oferece algo oposto à noção de controle: práticas abertas ao acaso, à experimentação desinteressada e estética, e, sobretudo, alheias a princípios de acumulação. Na Amazônia, a arqueologia nos mostra que essas práticas mais relaxadas e abertas se constituíram e se aprimoraram ao longo de milênios, a ponto de contribuírem para gerar a grande agrobiodiversidade da região. São práticas estabelecidas e testadas em escalas de tempo profundas. Pensando nessas escalas – que são o parâmetro para a arqueologia –, quem nos garante que o agronegócio monocultor, com seu altíssimo custo energético e impacto ambiental, continuará a funcionar em cem anos?

Certa idealização da Floresta Tropical Amazônica como mata intocada e inabitada ainda está muito presente nas campanhas e políticas de preservação ambiental, no Brasil e no mundo. De que modo uma compreensão maior das práticas de familiarização entre seres humanos e não humanos, próprias às culturas ameríndias, poderia impulsionar a criação de políticas ambientais mais inclusivas em relação aos processos simultâneos de constituição da paisagem florestal e das sociedades indígenas amazônicas?

Essa idealização, como toda visão desse tipo, ilustra as expectativas e ansiedades construídas de fora. É também a manifestação de relações colonialistas e racistas que se constroem em múltiplas escalas. Políticas públicas para a Amazônia foram sempre pensadas com o objetivo de maximizar a extração de recursos locais, seja a mão de obra escrava indígena ou as “drogas do sertão”, borracha, madeira, minérios e, agora, energia, com a construção de grandes usinas hidroelétricas. Os princípios que baseiam essas políticas públicas vêm da noção de que a natureza é algo que está em uma dimensão externa e, portanto, pronta para ser apropriada, repartida e vendida. Os povos indígenas e a arqueologia nos ensinam que não existe partição radical entre os domínios da Natureza e da Cultura. Essa separação já contribuiu para avanços notáveis, mas nos coloca agora diante de um dilema representado pela profunda crise socioambiental que o mundo enfrenta. Somos testemunhas dessas mudanças e, o que é mais assustador, temos consciência dos efeitos de nossas práticas. Parte das soluções para esses problemas complexos deve passar por uma conexão respeitosa e humilde com formas de conhecimento como as dos povos indígenas.

Sandra Pandeló é graduada em Filosofia pela USP e integrante da equipe do Laboratório de Arqueologia dos Trópicos (Arqueotrop) do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da USP.