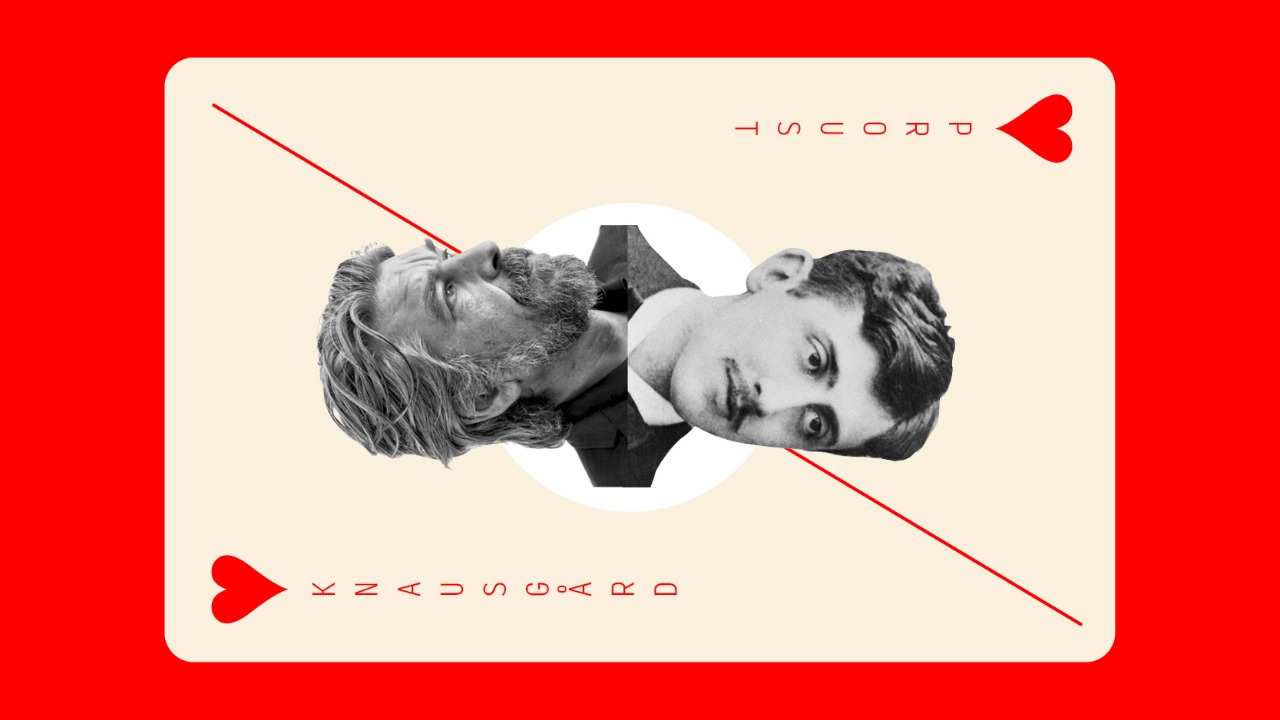

Tempo e luta: aproximações e distanciamentos entre Proust e Knausgård

(Arte: Revista Cult)

.

Eu tenho uma experiência religiosa com a literatura. Alguns livros são capazes de me fazer acessar o sentido originário da palavra religião, religare, colocando-me em comunhão com um sentido perdido, mesmo que por um instante, mesmo que o sentido seja justamente a falta de sentido, o oco que nos constitui e que as palavras conseguem não preencher, não redimir, mas apontar. A literatura, alguns romances especificamente, me fazem descobrir e suportar o insuportável, tiram a casca do mundo colocando uma casca no mundo, e a mera combinação de palavras me leva ao êxtase, me faz fechar os olhos, me faz sorrir e querer chorar. O caminho à epifania, essa trilha de letras, é diferente a cada vez, assim como o ápice a que me levam, assim como o âmbito que aguçam e desmoronam da minha vida. O tempo, por exemplo: Marcel Proust me pede e devolve o tempo; Karl Ove Knausgård estende-o diante de mim.

Proust e Knausgård: para ler o segundo, passa-se inevitavelmente pelo primeiro. Proust é o primeiro dos tantos autores citados na obra de Knausgård, e é citado reiteradamente, dentro e fora do livro. Quando pululavam pelas livrarias mundo afora os primeiros dos seis romances da série autobiográfica Minha luta, não tardaram a pulular comparações com Em busca do tempo perdido. O norueguês logo recebeu da imprensa a pecha de “Proust escandinavo versão século 21” e suas inúmeras variações, talvez pela relação facilmente estabelecida entre dois homens que empreendem a confecção, em incansáveis tomos, da narrativa do que foi suas vidas ― ou a memória delas.

A comparação não se resume à recepção crítica e de imprensa: Karl Ove Knausgård assume a ascendência. Em palestra proferida em São Paulo em 2016, ano do lançamento brasileiro do quarto volume de Minha luta, Uma temporada no escuro, ele não só confessou a influência como admitiu sentir inveja de seu antecessor.

É tentador circunscrever as semelhanças entre as obras à narrativa extensa, em forma de rememoração, que subverte a cronologia da vida do narrador com digressões, o que foi feito inúmeras vezes sempre que se coloca Knausgård e Proust lado a lado, mas se olharmos mais de perto, outras analogias podem ser feitas, e inúmeras diferenças, é claro, se fazem notar.

Afinal, são obras escritas com cerca de um século de distância; e as disparidades entre elas, ao invés de apenas distanciá-las no tempo, parecem, pelo contrário, destacar pontos que, graças justamente ao hiato temporal, podem nos auxiliar a compreender alguns aspectos de cada uma. Mas não só: pois, se cada obra diz de seu momento histórico, a oportunidade de comparar publicações de diferentes épocas pode iluminar, também, especificidades dessas próprias épocas; pode iluminar o próprio tempo.

Em busca do tempo perdido é composto de sete volumes, dois dos quais foram publicados postumamente, escritos de forma obsessiva ao longo de mais dez anos, os últimos da vida de Marcel Proust. De sua escritura, Walter Benjamin afirmou que “nenhum texto é mais densamente tecido”; Gallimard, editor de Proust, assistia ao desespero dos tipógrafos diante de seus hábitos de revisão: as provas eram devolvidas com as margens abarrotadas de novas frases, de acréscimos ao texto ao invés de correções. “Assim”, diz Benjamin, “a lei da rememoração exercia-se também no interior da obra. Pois um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento rememorado é sem limites, pois é apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois.”

Ainda que continuamente complementada no processo de edição, o texto de Proust foi urdido com imenso rigor e planejamento para compor uma obra simétrica, uma “construção catedralesca”, nas palavras do tradutor Fernando Py, numa “simetria minuciosa e obsessiva” que “atinge inclusive os diversos títulos de livros, partes e até capítulos”.

Já na confecção se estabelece a primeira grande diferença não só entre Proust e Knausgård, mas também entre suas épocas. Se o primeiro dispunha de todo o tempo de sua vida cotidiana à escrita, o que teve reflexo na elaboração textual, com um intrincamento sucessivo de tempos, e, segundo Benjamin, “transformou, ao final, seus dias em noites, para dedicar todas as suas horas ao trabalho, sem ser perturbado, no quarto escuro, sob uma luz artificial”, Knausgård precisa conciliar a escrita e a lida com os filhos, levá-los à escola, alimentá-los, negociar a divisão de tarefas domésticas com a então esposa Linda para que possa, enfim, conquistar tempo para escrever. Às vezes, ele viaja por alguns dias para que, longe da família, garanta mais facilmente todas as horas de seu dia; viaja para, talvez, aproximar-se minimamente da solidão a partir da qual Proust erigia sua obra.

A escrita de Knausgård também é obsessiva, mas sob outro aspecto: ele se determina a escrever certo número de páginas por dia, inicialmente dez, chegando a vinte ao fim do projeto, e assim escreve sem reler, sem revisar, sem ao menos planejar, a edição sendo feita somente a posteriori, junto de seu editor, sendo esse o método estabelecido para superar a autocrítica que, nos anos que antecederam a escrita de Minha luta, o levaram a se desfazer de manuscrito atrás de manuscrito, nenhum dos quais passava pelo seu crivo. Essas informações, que poderiam parecer exteriores à obra, advindas de alguma entrevista do escritor, estão no entanto dentro do texto, que aborda frequentemente o ato de escrever.

Resumir o enredo de Em busca do tempo perdido e de Minha luta é das tarefas que, de tão fáceis, tornam-se difíceis. Isso porque, em ambos os casos, não há propriamente um enredo, ao menos não um enredo tradicional, ou facilmente distinguível dentre as grandes digressões, ou cronologicamente organizado ― ou ao menos não há um enredo que importe tanto, que seja crucial para o interesse sobre cada uma das obras. No caminho de Swann, publicado em 1913, começa com a rememoração do narrador do tempo de férias que passava com a família na infância em Combray; não longe do início está o mítico episódio das madeleines, biscoito francês que, regado a chá, ocasiona o primeiro dos momentos tão significativos do que Proust vai denominar memória involuntária: espécie de túnel temporal que traga as dimensões facilmente apreensíveis para presentificar, em outra que também as abrange, o tempo que foi.

A primeira vez que tentei ler Em busca do tempo perdido, eu tinha vinte e poucos anos e cheguei só até algumas páginas depois desse episódio: eu achava que era necessário mais tempo de vida para comungar com um narrador que rememorava daquela maneira o passado. Karl Ove teve uma experiência oposta: ele considera, logo no início de A morte do pai, que Proust é uma leitura adolescente, o que Olivia Noble Gunn entende como mecanismo de proteção contra a angústia da influência teorizada por Harold Bloom – acerca da relação de Proust e Knausgård com a memória, Olivia Noble Gunn, em artigo no qual conclui que o tempo em Knausgård é organizado segundo padrões heteronormativos, o que se expressaria em seu emprego pelo personagem Karl Ove unicamente para fins reprodutivos e utilitários, ou seja, os filhos e a escrita, afirma que, para o narrador Marcel, a memória é meio de acesso a um passado no qual se quer demorar, um passado cuja rememoração é em si fruição; para Knausgård, opostamente, lembrar o passado se presta a entender e domar o presente, e a nostalgia seria não prazerosa, mas motivo de vergonha, um mero passatempo adolescente.

Nos anos subsequentes, toda vez que eu lia algo sobre Proust, parecia ser sobre a passagem das madeleines, o que me causou por algum tempo a impressão, completamente equivocada, de que ou o livro se resumia àquilo, ou de que aquele era seu ápice. Quando recentemente me dispus a reiniciar a empreitada e cheguei novamente ao famoso episódio, a experiência religiosa se atualizou: a leitura me despertou uma condensação de sensações talvez um pouco desesperadas, como se aquela combinação de palavras fosse um nó de tempo e resumisse tanto aquela Natalia que abandonou a primeira leitura quanto a atual, mas também a que será depois, ecoando, além de mim, todas as pessoas que o citaram, que estiveram no mesmo lugar. Foi, de certa forma, um ápice; mas não o único que Em busca do tempo perdido oferece. Nas profusas digressões que contorcem o tênue enredo, escondem-se múltiplas passagens capazes de, com esses nós de palavras, nos arrebatar.

Também o enredo de Minha luta se contorce em digressões ao longo dos extensos seis volumes, ainda que essa contorção nunca se dê na frase como em Proust. Se Em busca do tempo perdido é feito de períodos longuíssimos e parágrafos que ultrapassam páginas, numa sintaxe que, segundo Benjamin, imita o ritmo de seu temor ante a asfixia pela asma, Knausgård escreve de forma direta, límpida, clara, sem inversão ou interposição de orações, como se prenunciasse um leitor que, assim como ele não tinha tempo de escrever, não o terá para ler, para demorar-se longamente diante de um livro assim como, na infância e na vida, fazia o narrador de Proust. Ainda que Minha luta seja uma obra de extensão monumental, com quase 4 mil páginas, é possível devorá-la; eu mesma deglutia páginas atrás de páginas sem sequer entender o motivo de minha compulsão literária ― talvez seja isso, aliás, o que tenha me levado a estudar a obra de Knausgård em um doutorado: a curiosidade por desvendar meu próprio fascínio. Quanto à compulsão, é difícil imaginar alguém dizendo o mesmo de Em busca do tempo perdido, cujas palavras dão tantos volteios que, numa mesma oração, eu me via forçada a procurar pelo verbo que distingue a ação e pelo sujeito que a sofre ou perpetra, como se a beleza da construção verbal antecedesse sua compreensão. Àquele estado de êxtase que a obra oferece antecede alguma penitência, a necessidade de insistir até que o ritmo de leitura seja assimilado pelo corpo.

A relação com o tempo se distingue não apenas na escrita e na leitura, mas também e principalmente na tessitura do texto. Proust, que quer erigir a catedral do Tempo como quarta dimensão, parece conseguir capturá-lo em armadilhas de palavras, nos nós de compreensão e iluminação com os quais arma sua arapuca, enquanto Knausgård parece estender o tapete do tempo, desembolá-lo, fazê-lo transcorrer em linguagem como ele passa na vida, alternando sem transição suas descrições com seus diálogos com seus trechos ensaísticos com suas ações, como se o tempo de leitura pudesse ser o do relógio, não o do passado, que Proust quer recuperar, mas o do presente; como se, um século depois, no mundo dominado pelo virtual, pelos fragmentos de textos, pelo manancial incessante de imagens, fosse necessário nos lembrar, do tempo, não só de sua passagem, mas de sua existência.

Quando o primeiro volume de Minha luta, A morte do pai, foi lançado em 2009, chamou a atenção da imprensa e da crítica o nível de detalhamento das descrições de situações e objetos aparentemente banais. As páginas dedicadas, por exemplo, a especificar movimentos e marcas de produtos utilizados para limpar a casa deteriorada onde o pai e a avó alcoólatras moravam também me surpreenderam. As descrições de Knausgård, ainda que possam se assemelhar em extensão, diferem consideravelmente das de Proust, assim como os tantos trechos ensaísticos que há em ambos. Enquanto na Busca parece haver sempre, ou quase sempre, uma ligação íntima do que se descreve com quem ou sobre quem narra, seja para caracterizar um personagem, ironicamente ou não, seja para fundamentar o tênue enredo, ou mesmo para remeter ao tempo que passou, compondo parte em sua arapuca de palavras para capturá-lo, na Luta o eu que descreve parece, na maior parte das vezes, destacar-se, distanciar-se, tender a desaparecer enquanto protagonista, ou narrador, ou pessoa, apenas demarcando, como observa Camilo Gomide Cavalcanti da Silva, a concretude do mundo, quase num esforço para “desassociar o humano do natural”.

Proust parece fazer emanar de determinadas situações narrativas, ocorridas com seus personagens, as reflexões de seu narrador, de onde vêm e para onde voltam, inclusive as que dizem respeito à arte. Quando Swann, por exemplo, apaixona-se por Odette no primeiro volume, isso se deve ao fato de que ele de repente a identifica com Séfora de Botticelli, seu tipo então ficando “claro e inteligível”, a obra de arte intrincada ao enredo (Proust ainda ironicamente arremata dizendo que o termo “obra florentina” prestou grande serviço a Swann). Em Knausgård, a posição do narrador diante do que observa e narra é bem diferente, como mostra o seguinte trecho do primeiro volume de Minha luta, que se passa quando Karl Ove está no carro com o irmão Yngve a caminho do funeral do pai:

Um homem idoso de cabelos brancos, magro como um varapau e com um nariz grande, atravessou a rua diante de nós. Os cantos de sua boca eram voltados para baixo. Os lábios eram de um tom escuro de vermelho. Ele primeiro olhou para as colinas à minha direita, depois para as fileiras de lojas do outro lado da rua, e só então baixou os olhos para o chão, decerto para verificar onde ficava a beira da calçada. Ele fez tudo isso como se estivesse completamente sozinho. Como se não se importasse com o olhar dos outros. Era assim que Giotto pintava as pessoas. Elas nunca pareciam se dar conta de que estavam sendo observadas. Giotto foi o único pintor a retratar a aura de vulnerabilidade que isso lhes conferia. Provavelmente era uma característica da sua época, porque as gerações seguintes de pintores italianos, grandes pintores, sempre inseriram a influência do olhar nas pinturas deles. Isso as tornava menos ingênuas, mas também menos reveladoras. Do outro lado da rua uma jovem ruiva empurrava apressadamente um carrinho de bebê. O semáforo para pedestres ficou vermelho naquele instante, mas ela olhou para o semáforo para veículos, que continuava vermelho, e se arriscou a atravessar, um segundo depois passava correndo diante de nós.

Ainda que se possa compreender a descrição do homem idoso com os cantos da boca voltados para baixo como reflexo da dor de Karl Ove a caminho do funeral do pai, a continuidade aleatória com a jovem que empurra o carrinho de bebê desconstrói, ou ao menos atenua, essa interpretação. Knausgård é formado em história da arte, e Minha luta é repleta de trechos ensaísticos sobre o fazer artístico ou sua contemplação. É possível considerar alguns deles uma reflexão sobre a própria feitura da obra, mas na maioria das vezes não parece haver metatextualidade, o que reforça a noção de aleatoriedade, como se a escrita mais tentasse reproduzir o fluxo vago e caótico de pensamentos da pessoa que seria o narrador do que fundamentar meta narrativamente sua empreitada, como se a intenção fosse nos oferecer um espelho (impossível, é claro, e aí está, talvez, o maior elemento ficcional do que se pretende autobiográfico) do transcorrer de nossos dias, ou mesmo de nossa vida.

Proust, contemporâneo a Freud, já sabia, assim como outros autores da época e anteriores, da divisão do eu, de que o eu não é uno, mas é sempre também diferente de si mesmo, o que instaura um abismo, uma fenda de onde emana o enigma que produz a narrativa; essa cisão, no Tempo, pode ficar evidente num só momento, quando, por exemplo, o ciúme age como um personagem dentro de si mesmo ou quando o amor opera uma divisão, como quando Proust distingue, em No caminho de Swann, a Gilberte inacessível que o narrador ama em silêncio, sozinho, quando pensa nela em seu recolhimento, daquela com quem brinca e com quem é possível conviver, este eu que narra também sendo duplo, o que ama e o que brinca. Ou a cisão do eu também se evidenciaria através do tempo, capaz de fabricar, por exemplo, a ilusão que a todos engana quando, em O tempo redescoberto, diz que “ouvindo falar de um velho célebre, fiamo-nos previamente de sua bondade, de sua justiça, sua doçura de alma”, ainda que, “quarenta anos antes, ele havia sido um rapaz terrível”; e também na própria literatura, anunciada no mesmo volume como outra vida, no entanto a “verdadeira, a vida afinal descoberta e tornada clara, por conseguinte a única vida plenamente vivida”.

Esses eus proustianos, os eus de seu tempo, parecem, ainda que cindidos, caber dentro de um só, diferente do que faz supor a escrita de Knausgård. O eu que narra ali parece ser, mais que uma estrutura una, ainda que fragmentada, um amálgama de estilhaços que a escrita se esforça justamente por recolher. Daí, talvez, a impressão de que, quando sobressai a voz ensaística, o personagem foi, por assim dizer, abandonado; como se as partes não se juntassem, ou se juntassem muito precariamente, numa unidade frágil, prestes a se esfacelar a qualquer momento, que as palavras tentassem salvar. Uma hipótese para a maneira com que se dá esse amálgama de um eu estilhaçado narrativamente talvez seja a presença performática do autor, necessária, então, para conferir-lhe alguma unidade: a aparição nas feiras literárias, nas entrevistas, o rosto nas capas dos jornais ― ou dos próprios livros, em diversas das traduções mundo afora.

Também nos diálogos se destaca, a partir de semelhanças iniciais, a diferença entre ambos. É impressionante como tanto Proust quanto Knausgård consigam transformar algumas pessoas ao redor de uma mesa em páginas e páginas de literatura quando “reproduzem”, por exemplo, um diálogo em um jantar. Mas enquanto Marcel demonstra saber todas as intenções e labirintos mentais dos que se sentam à mesa, ainda que ele mesmo não pudesse estar presente num evento ocorrido antes de seu nascimento (como o faz ao descrever os jantares na casa dos Verdurin, quando da paixão de Charles Swann por Odette de Créci), Karl Ove parece quase sempre ausentar-se enquanto narrador, mostrando-se apenas e somente como um interlocutor que, por acaso, escuta e assim recolhe como que por acaso as frases ditas pelos outros que estão à mesa.

Todos os seis volumes da Luta foram publicados conforme iam ficando prontos entre 2009 e 2011, prova irrefutável da escrita não só obsessiva, mas principalmente compulsiva de Knausgård, irrefreável, sem volteios de revisão ou acréscimos infinitos como a de Proust, exceto pelo segundo volume, que já estava pronto quando o primeiro saiu. Ele é centrado na história do relacionamento de Karl Ove e Linda, com quem está casado ao escrever, passando pelo nascimento das primeiras filhas e pela dificuldade cotidiana de cuidar dos filhos. Trata-se das primeiras vezes, talvez, na história da literatura, em que tais dilemas e agruras são elaborados a partir do papel do pai; isso simplesmente porque, antes de tempos bem próximos aos atuais, os homens quase nunca eram responsáveis pelos cuidados de seus filhos, cuidados esses geralmente relegados às mães, e essas dificuldades, do ponto de vista dos homens que eram, afinal de contas, pelo menos em boa parte do século 20, a maioria de quem escrevia, simplesmente não existiam. Talvez por isso, enquanto o dilema entre escrita e a realização de tarefas cotidianas como cuidar da casa e dos filhos é absolutamente comum e banal para mim e para a maioria das mulheres que escrevem, a ponto de ser considerado tópico de literatura feminina quando aparece nos nossos livros (com um nem tão discreto tom pejorativo, tom advindo talvez da própria categorização que dá a entender se tratar de uma subliteratura), quando um homem resolve ou precisa falar disso é praticamente alçado a ídolo ― ou é pelo menos aclamado e tem sua obra com suas questões que já eram nossas classificada como literatura universal.

Mas, enfim, se o ponto de vista de pai não era frequente, o de filho sempre foi: e tanto Proust quanto Knausgård não fogem à regra e esquadrinham a relação de seus narradores com quem os concebeu, o primeiro, principalmente com a mãe, de quem a dificuldade de se despedir à noite gerou boa parte do começo de No caminho de Swann, mas também com o pai, ainda que brevemente. O pai do narrador de Proust mantinha, no período fundante de sua infância, “inteligência bastante com as potências superiores, possuindo irresistíveis cartas de recomendação para o bom Deus”; já o pai de Knausgård, e isso é esmiuçado no terceiro volume, A ilha da infância, é um homem distante, frio, que perpetra abusos psicológicos no filho, marcando-o definitivamente como alguém que será inseguro de si mesmo. Essa insegurança vai minar por muito tempos suas tentativas de escrever, e no quinto volume da série, A descoberta da escrita, Karl Ove questionará se um dia será, de fato, um escritor ― o que acrescenta uma camada na caracterização do personagem, que constantemente se diminui, e dá a quem lê certa sensação de final feliz, já que temos nas mãos um tremendo sucesso editorial.

Proust também questiona sua capacidade de escrever no primeiro volume, mas principalmente no último, em que reflete sobre seu adoecimento. O narrador é, em O tempo recuperado, um homem mais velho, de saúde débil, que passa temporadas em sanatórios, e questiona se poderá escrever sua obra, já não tanto por questionar seu talento, como em No caminho de Swann, mas por sentir que pode morrer a qualquer momento. Quando está prestes a desistir da empreitada, tropeça em um desnível da laje logo ao entrar no pátio do palacete de Guermantes para uma recepção, e em seguida escuta o som que a batida desproposital de uma colher em um prato por um criado faz; e assim, por meio desses incidentes completamente casuais, cujos movimento e tinido o fazem rememorar involuntariamente um passado em que seu corpo operara o mesmo gesto e escutara o mesmo som, acessa o mesmo estado que o fizeram acessar as madeleines, espécie de chave para a compreensão e apreensão do tempo, que ele então poderá transfigurar em escrita; e isso ao acaso, como um presente mesmo do acaso quando ele parecia ter se dado por vencido. É

No justo momento em que tudo nos parece perdido, que ocorre o aviso que pode nos salvar; batemos a todas as portas que não abrem para nada, e na única pela qual podemos entrar, e que teríamos buscado em vão durante um século, esbarramos por acaso e ela se abre.

Proust pode, assim, chegar a escrever o livro que lemos, a escrita como um gesto futuro à obra e, no entanto, ali contida, porque temos nas mãos seu fruto. Tal gesto, que recupera o tempo, afinal, é esperançoso, prenhe de alguma esperança, ao menos. Escrito em um momento histórico de transição, próximo à Primeira Guerra Mundial, quando se desvelou, segundo Anatol Rosenfeld, a precariedade da posição do indivíduo com a consequente negação do que se entendia por realismo literário, Em busca do tempo perdido legou a seu autor o lugar de primeiro grande romancista a romper com a tradição do século 19 ao quebrar, primordialmente, a cronologia, substituindo-a pelas rememorações. Ainda que a ruptura com o passado seja inegável, há o incansável gesto de recuperá-lo, como a um idílio, uma inocência que não só perdemos da infância ao crescer, mas que a própria humanidade parece haver perdido na transição dos séculos. E no entanto, o livro termina com esse aceno ao futuro, a obra que poderá, enfim, ser escrita, com essa abertura que desemboca na literatura, no livro como tempo que foi, afinal de contas, escrito e assim perpetua o futuro de escrevê-lo, a possibilidade eterna da arte.

Bem diferente disso é o último volume de Minha luta, em que são detalhadas as repercussões da publicação da série para Knausgård e sua família, principalmente Linda, que sofre um colapso nervoso e precisa passar por mais uma internação psiquiátrica devido à gravidade de suas flutuações de humor. Linda é bipolar, e os sintomas de seu quadro se intensificam depois que ela se vê transfigurada em personagem. A segunda parte de O fim é um longo ensaio sobre Hitler e o nazismo, com análise de obras literárias, como o poema “Stretto”, de Paul Celan, e um apanhado biográfico de Hitler que parece tentar ser tão minucioso quanto o que Knausgård faz da própria vida.

Uma suposta justificativa pela escolha controversa do título da série (compreensivelmente modificada para a publicação na Alemanha), homônima ao livro de Adolf Hitler, pode ser encontrada ali. O livro de Hitler seria, segundo Knausgård, “o único tabu absoluto que existe na literatura. (…) Quase toda literatura é apenas texto, mas não Minha luta, esse livro é mais do que texto. É um símbolo da maldade humana. Nesse livro a porta entre texto e realidade é escancarada de uma forma como não acontece em outros livros”. Se Knausgård pretendia chegar, enfim, à realidade, como dois negativos que se anulam e se tornam positivo, combatendo, como ele afirma no segundo volume acerca de seu projeto, “ficção com ficção” ao escrever num mundo onde tudo passa a ser inventado, já que tudo é perpassado por imagens e pelo apelo do virtual, o título do livro de Hitler poderia, talvez, ser então a chave para essa “porta entre texto e realidade”.

Além de uma justificativa para o título, o ensaio sobre Adolf Hitler talvez seja também uma resposta às críticas que Knausgård sofreu por sua empreitada literária ser considerada apolítica, relatando a vida de um homem branco, nórdico, médio, sem grandes traumas sociais ou econômicos. Aí talvez esteja outra aproximação com Proust, também considerado apolítico por ser memorialista e subjetivista e acusado de esnobe por retratar as altas classes da sociedade francesa do início do século 20. É também no volume de fechamento de sua obra que Proust mais tematiza o caso Dreyfus, o antissemistismo e a Grande Guerra nos diálogos de seus personagens nos salões, mostrando como grandes acontecimentos da história afetam a vida individual e cotidiana – devo essa reflexão a Bruna Della Torre, durante exposição na disciplina “Teoria do Romance em Crise: os Anos Vinte”, de Jorge Mattos Brito de Almeida, em 29 de junho de 2021.

Em defesa de Proust, Walter Benjamin aponta que não se pode confundir o esnobismo descrito por ele com um esnobismo que, ao contrário, ele exerceria: “A análise proustiana do esnobismo, muito mais importante que sua apoteose da arte, é o ponto alto de sua crítica social”.

Proust, na esquina do século 19 com o 20, além de discorrer ficcionalmente sobre a verdade da guerra e do antissemitismo, ilustra a crise da sociedade burguesa e alguns de seus valores instituidores, como a monogamia e a heterossexualidade (ou seja, o casamento); Knausgård, de sua pós-modernidade, parece dizer, com sua obra, do esvaziamento de sentido e do esfacelamento do sujeito de nossos tempos. Textualmente, talvez, isso se traduza também, em Proust, no recurso da abundante ironia com que ele apresenta a nobreza francesa, um dos meios pelo qual se reafirma a distância entre o mundo e o espaço interior fundado pelo narrador, espaço esse “que lhe poupa o passo em falso no mundo estranho”, um passo que se manifestaria, segundo Adorno, “na falsidade do tom de quem age como se a estranheza do mundo lhe fosse familiar”. Em Knausgård, a ausência de ironia (e a quase ausência de figuras de linguagem em geral) talvez se preste a dizer de um esforço de apagamento da distância entre o narrador e o mundo, ou ainda da ausência dessa distância, não pela aproximação entre o eu que narra e o mundo, mas, pelo contrário, pela dissolução desse eu, que a escrita tenta remediar.

A escrita como possível remédio às respectivas crises de seus tempos parece ser outro ponto de contato entre a Busca e a Luta. Contra a inapreensibilidade do real, Proust propõe uma atitude não intelectual, que envolve corpo, sensibilidade, cheiro, sua presença no mundo – devo essa reflexão à exposição de Jorge Mattos Brito de Almeida na referida disciplina –, presença perdida que Knausgård parece justamente tentar resgatar, um século depois, em meio à virtualidade. Ambos se destacam por incluir em suas narrativas o que, em cada tempo, seria vil, baixo, indigno da alta literatura, detalhes insignificantes, ou mesmo escatológicos, como quando Knausgård descreve, por exemplo, o formato de suas fezes ou a cor de sua urina.

Se a escrita de Proust é, dentro da obra, um anúncio futuro ― que não deixa de ser também anúncio de futuro ―, a de Knausgård é a marca do tempo presente, o presente da narrativa coincidindo com a escrita: “Hoje é dia 27 de fevereiro de 2008. São 23h43. Eu, Karl Ove Knausgård, nasci em dezembro de 1968, portanto, no instante em que escrevo, tenho trinta e nove anos de idade”. Um presente que se encerra quando o livro termina, e o livro termina não em gesto de oferecimento dessa escrita ao leitor, mas no fim do próprio autor, quando o romance está pronto e ele diz querer “realmente aproveitar a ideia de que já não sou mais escritor”.

Franco Berardi, na introdução de Depois do futuro, sustenta que um espírito futurista permeou a mentalidade do século 20, se dissolvendo ao se aproximar do século 21. Afirma ele que

Até pelo menos 1968, o futuro era imaginado de forma eufórica. Apesar das tragédias, das guerras e dos inúmeros massacres, o sentimento que imperava no Novecento era de fé na realização final da razão. (…) O horizonte parecia brilhante, mesmo que o caminho até o futuro fosse pavimentado com sofrimento, miséria, dificuldades e luto inimagináveis.

Depois disso, algo se quebra, e passa a prevalecer o sentimento de melancolia:

O futuro já não é mais percebido (tal qual no século passado) como fonte de esperança, como promessa de expansão e crescimento. É um futuro amedrontador ao invés de promissor que aguarda essa geração, precarizada e altamente conectada ― a primeira a ter aprendido mais palavras de uma máquina que de uma mãe.

Deixar de ser um escritor, desfecho do romance de Knausgård, talvez signifique, no contexto descrito por Berardi, um fechamento da própria possibilidade de futuro, ou de imaginá-lo por meio da ficção. A vida de Karl Ove não acabou, pelo contrário, ele diz, enfim, ver perspectivas de voltar a fruí-la. Mas se trata, ainda assim, do movimento oposto ao de Proust, que lança a escrita do livro para o futuro, um futuro que haverá: Knausgård a relega ao passado.

Tive a oportunidade de perguntar ao próprio Karl Ove Knausgård em entrevista realizada em 2020 ao lado de Camilo Gomide, se ele achava que sua obra sobreviveria a si mesmo como personagem que a alimentava, ou seja, se ela poderia durar cem anos (pergunta estranha quando não se pode afirmar ao certo se a humanidade existirá em cem anos), ao que ele respondeu: só o tempo dirá.

Curiosamente, o narrador de Em busca do tempo perdido duvidava da sobrevida de sua obra pelo mesmo período, o século que o distancia de Knausgård: “Aceitamos a ideia de que já não existiremos daqui a dez anos, e nossos livros daqui a cem. A duração eterna não é prometida às obras mais que aos homens”.

Quanto à obra de Marcel Proust, já podemos dizer que seu narrador se enganou.

Natalia Timerman é escritora, psiquiatra pela Unifesp, mestre em Psicologia e doutoranda em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP. É autora de Desterros – histórias de um hospital prisão (2017), Rachaduras (2019) e Copo Vazio (2021).