No tempo dos grandes mamíferos fósseis

Após cumprir uma bem-sucedida temporada no Centro Compartilhado de Criação, o ato-espetáculo musical Canto para rinocerontes e homens, que Rogério Tarifa dirigiu para o recém-criado grupo Teatro do Osso, reestreia neste sábado, dia 7 de maio, no Galpão Folias, onde fica em cartaz até o final do mês. Seguindo uma tendência que vem marcando já há um bom tempo o trabalho de dramaturgia praticado por muitas companhias de teatro paulistanas, a experiência toma um texto consagrado – no caso aqui, O rinoceronte, de Eugène Ionesco – como objeto de um diálogo transverso estabelecido entre o passado e o presente, promovendo um tipo de “encenação ensaística” que recusa a simples pecha de “adaptação” da obra original. O resultado é espesso, rugoso, complexo e exige atenção concentrada no exame de seus desdobramentos, isto é, no desfazimento das dobras estabelecidas entre o pretexto e seus contextos.

O rinoceronte (cujo título original em francês, Rhinocéros, está marcado pela flexão do plural) foi apresentada ao público parisiense pela primeira vez no dia 25 de novembro de 1958. Na ocasião, Ionesco promoveu a leitura pública do terceiro ato da peça, ocorrida no Vieux-Colombier. Já na primavera seguinte, o texto seria publicado pelas Éditions Gallimard. Sucederam-se, então, a emissão radiofônica da obra, em inglês, pela BBC londrina, no dia 20 de agosto de 1959; a estreia mundial nos palcos, a 6 de novembro do mesmo ano, na Düsseldorf Schauspielhaus, na Alemanha; a estreia francesa, no Odéon de Paris, no dia 25 de janeiro de 1960, com direção e interpretação de Jean-Louis Barrault; e a estreia inglesa, em 28 de abril do mesmo ano, no Royal Court de Londres, com direção de Orson Welles e Laurence Olivier no papel do protagonista Bérenger. Após fornecer tais informações, afirma Martin Esslin no capítulo dedicado ao dramaturgo romeno em O teatro do absurdo: “A era da aceitação internacional de Ionesco como figura maiúscula do teatro certamente nasceu com Os rinocerontes [sic]”.

Entusiasticamente aplaudida pelo público da década de 1960, a história da pequena cidade de província em que os indivíduos vão pouco a pouco transformando-se em rinocerontes, restando entre eles um único homem preservado em seu aspecto humano – o inconformado Bérenger –, converteu-se logo em um bastião na luta contra o conformismo e o totalitarismo, experiências que Ionesco conhecera de perto em sua feição romena – quando, prestes a deixar seu país natal em 1938, observou o crescente número de concidadãos seus que se iam deixando seduzir pelo movimento fascista da Guarda de Ferro. Muito de perto também as plateias do Velho Continente reconheceram na obra uma clara alusão à adesão de muitos cidadãos europeus à causa nazista, seja em sua matriz alemã, seja em sua reprodução de segundo nível, por meio, por exemplo, do colaboracionismo francês ou do mutismo adotado por alguns países diante das atrocidades cometidas por Adolf Hitler. Ocorre que esse traço de “teatro com pretensão humanizada” (a expressão é de Roland Barthes) nas peças tardias de Ionesco talvez para nós tenha envelhecido. Aliás, muito provavelmente envelheceu no exato momento em que o dramaturgo abandonou a linguagem de vanguarda de suas primeiras peças e adotou em O rinoceronte a clareza de propósitos. (A crítica publicada pelo Times londrino em abril de 1960 aludia ao caráter “facilmente compreensível” da obra).

A renovação, então, dessa denúncia contra o anti-humanismo do homem moderno é o que propõem Jonathan Silva, Rogério Tarifa e o elenco do Teatro do Osso no trabalho dramatúrgico de Canto para rinocerontes e homens, que parte, naturalmente, das marcas anticonformistas e antitotalitárias de O rinoceronte para retirá-las de seu contexto histórico original e as fazerem conviver com o aqui-agora do Brasil. Sabiamente, a dramaturgia parece dar menos ênfase ao movimento coletivo de adesão às causas totalitárias – o que no texto-matriz evidencia a condição heroica do protagonista Bérenger –, priorizando, por sua vez, a transformação de cada um dos personagens no paquiderme. Se os turnos discursivos do original talvez tenham perdido parte de sua força (a cena, logo na primeira hora do espetáculo, que depende única e exclusivamente dos diálogos de Ionesco, padece de um ritmo um tanto quanto arrastado, o que leva os significados, nela, demorarem a fluir), a metáfora central continua poderosíssima, e dela dramaturgia, encenação e atuação se servem muito bem. O chamado teatro do absurdo ou da derrisão está assentado em grande medida na aguda exploração de imagens que denunciam o fracasso da palavra e da racionalidade. Assim, o gesto de transformação dos homens em rinocerontes caracteriza a um só tempo o mergulho do indivíduo na mudez (condição que anuncia a obsolescência da loquacidade e da chamada palavra polida) e no irracionalismo epidêmico que irmana os seres humanos em sua bestialidade.

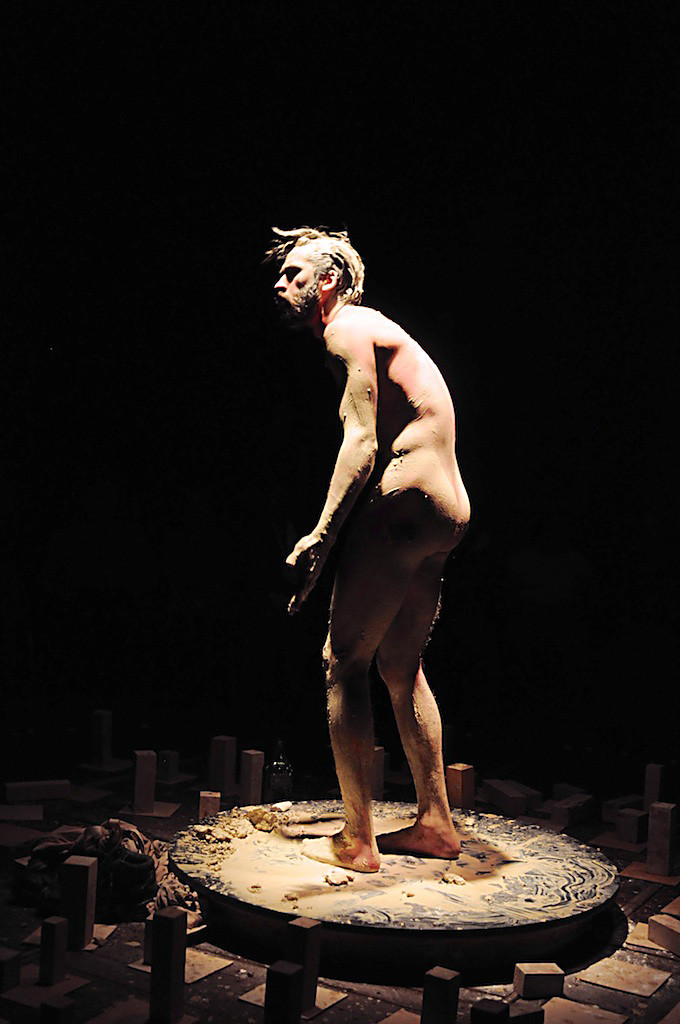

Ora, o que não estamos assistindo já há alguns anos no Brasil senão a manifestação de puro irracionalismo epidêmico, representada pela transformação de grandes contingentes de cidadãos – comuns ou notórios (artistas e homens de cultura, até) – em tapires, mastodontes ou quaisquer outros grandes mamíferos fósseis? Dispostos a defenderem seja nas mídias sociais, seja nas ruas pautas mais do que “fossilizadas”, sempre tangidas pelos instintos primitivos da normatividade, do controle e da violência. A dramaturgia do espetáculo dá a chave para que os atores vivam suas metamorfoses rinocerontídeas em cena, e o resultado, no projeto da encenação, é vibrante. Inúmeros problemas paquidérmicos da vida sociocultural brasileira explodem à vista do público – a violência urbana, a intolerância, o descaso pela educação, a alienação do trabalho, a padronização de corpos e espíritos… –, levando os intérpretes a viverem momentos de pulsão emocional e plasticidade corporal ímpares. (Érika Moura é a responsável pelo trabalho de consciência corporal e direção de movimento). Vale destacar a ambiguidade do gesto. Transformar-se em rinoceronte, aqui, não significa simplesmente a adesão silenciosa à manada conformada; implica também a ideia de resistir a esse processo com as armas que se têm, sejam elas a sensibilidade ou a dignidade, embrutecidas ou esfarrapadas, pouco importa.

Se a ordem é não ceder à selvageria paralisante do hoje, nada melhor então do que invocar o velho espírito combativo da cultura brasileira das décadas de 1960 e 1970, quando a ideia de arte mal dissimulava a noção intrínseca a ela de participação. Transformar a peça de Ionesco em um musical à la Teatro de Arena ou Grupo Opinião tem a ver com isso. Levar os atores a fazerem pequenas declarações ético-políticas que os transformam em repórteres de seu próprio tempo também. Despertar dos arquivos da memória nacional belíssimas canções como Jogo de roda, de Edu Lobo e Ruy Guerra; Pois é, pra quê?, de Sidney Miller, e Sei dos caminhos, de Itamar Assumpção e Alice Ruiz, idem. Que os modernosos de plantão não se exaltem, imputando talvez à primeira iniciativa do Teatro do Osso os epítetos de “forma anacrônica”, “discurso ultrapassado”, “teatro à moda antiga”. Fóssil, como a montagem deixa bem claro, é a modernidade acachapante que nos rodeia. Voltar aos primórdios da sensibilidade artística e política que já experimentamos coletivamente um dia, como propõem esses criadores, é primordial. Já que, com efeito, tal sensibilidade primitiva ainda se ache muito provavelmente próxima de nós, e não somente em nossa inesgotável capacidade de sermos sempre mais primitivos do que sensíveis.

Enorme habilidade técnica e talento criativo para lidar com material tão rico e, ao mesmo tempo, vulnerável demonstram os integrantes do Teatro do Osso. Gabriela Gonçalves, Guilherme Carrasco, Luísa Valente, Murillo Basso, Renan Ferreira, Rubens Alexandre e Viviane Almeida conseguem, cada um deles de posse de um estilo próprio de atuação, atingir momentos emocionantes em suas performances. Dignas de enlevo e admiração. Entretanto, vale ressaltar, a responsabilidade por toda essa atmosfera é de Rogério Tarifa, um diretor que não se intimida diante da oportunidade de converter o palco em terreno propício para que o pathos se entrelace ao ethos e ambos se precipitem, por sua vez, naquele tipo de epos vigoroso de que é feito o grande teatro contemporâneo de clara vocação política. Há muitas semelhanças entre este Canto para rinocerontes e homens e a Cantata para um bastidor de utopias, que Rogério dirigiu para a Companhia do Tijolo. No repertório imagístico do diretor, Lorca e Ionesco são dramaturgos e cancionistas brasileiros, talvez meios-irmãos de Augusto Boal e de Chico Buarque. Todos vivendo em um tempo-espaço mítico, também chamado de Utopia.

Enorme habilidade técnica e talento criativo para lidar com material tão rico e, ao mesmo tempo, vulnerável demonstram os integrantes do Teatro do Osso. Gabriela Gonçalves, Guilherme Carrasco, Luísa Valente, Murillo Basso, Renan Ferreira, Rubens Alexandre e Viviane Almeida conseguem, cada um deles de posse de um estilo próprio de atuação, atingir momentos emocionantes em suas performances. Dignas de enlevo e admiração. Entretanto, vale ressaltar, a responsabilidade por toda essa atmosfera é de Rogério Tarifa, um diretor que não se intimida diante da oportunidade de converter o palco em terreno propício para que o pathos se entrelace ao ethos e ambos se precipitem, por sua vez, naquele tipo de epos vigoroso de que é feito o grande teatro contemporâneo de clara vocação política. Há muitas semelhanças entre este Canto para rinocerontes e homens e a Cantata para um bastidor de utopias, que Rogério dirigiu para a Companhia do Tijolo. No repertório imagístico do diretor, Lorca e Ionesco são dramaturgos e cancionistas brasileiros, talvez meios-irmãos de Augusto Boal e de Chico Buarque. Todos vivendo em um tempo-espaço mítico, também chamado de Utopia.

Canto para rinocerontes e homens

Onde: Galpão do Folias (Rua Ana Cintra, 213, Campos Elísios – SP)

Quando: até 29/5 – sextas e sábados, às 20h; domingos, às 19h

Quanto: R$ 30,00 e R$15,00 (meia)

Info: (11) 2122-4001