Mística da marginalidade: o legado de Jack Kerouac

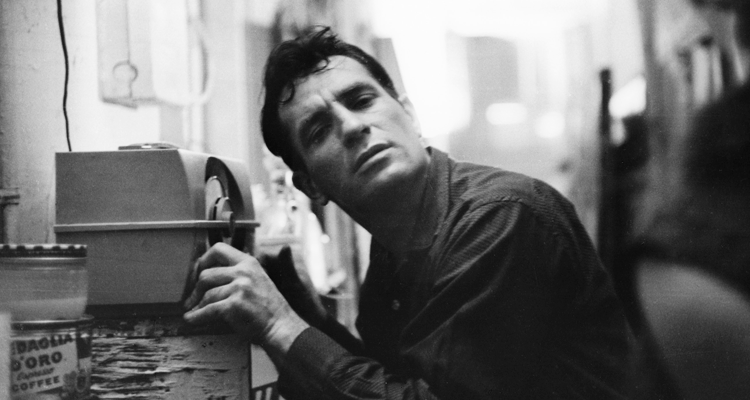

Jack Kerouac, 1959 (Foto: John Cohen)

“Tudo me pertence, porque eu sou pobre.”

Essa declaração de Jack Kerouac em Visões de Cody (L&PM, 2009, tradução de Guilherme da Silva Braga, assim como as citações a seguir) – sua obra mais complexa e substanciosa, escrita em 1952, na sequência de On the Road, e publicada postumamente em 1972 – serviria como epígrafe para ele e toda a Geração Beat. Poderia ser igualmente um lema do budismo, doutrina na qual Kerouac se aprofundou na década de 1950. E de movimentos como a heresia medieval do “Espírito Livre”, manifestação do que Norman Cohn, em The Pursuit of the Millenium, chama de “anarquismo místico”. Para seus adeptos, a abolição da propriedade privada era a condição prévia para o acesso ao Espírito Santo e o reingresso no Paraíso na Terra, eliminando o pecado e abrindo as portas para o exercício pleno da liberdade individual, incluindo o amor livre e a licenciosidade.

Metáforas de uma condição superior da marginalidade e de sua associação ao conhecimento estão em toda a obra de Kerouac. Trata vagabundos errantes como sábios que, através do trânsito por um lado mais obscuro da realidade, tiveram acesso a mistérios. O capítulo final de Viajante Solitário (L&PM Pocket, 2006, tradução de Eduardo Bueno), intitulado “O Vagabundo Americano em Extinção”, denuncia a perseguição policial aos representantes de “uma ideia especial e definida de liberdade” e os equipara a poetas e líderes políticos: “Benjamin Franklin era uma espécie de vagabundo na Pensilvânia (…) Será que Whitman aterrorizava as crianças da Louisiana quando percorria a estrada aberta?”. E vai mais longe: “Jesus era um estranho vagabundo que caminhava sobre a água. Buda também foi um vagabundo que não prestava atenção nos outros vagabundos”. Para não deixar dúvidas quanto ao sentido místico da vagabundagem: “W. C. Fields – seu nariz vermelho explica o significado do mundo triplo, Grande Veículo, Veículo Menor, Veículo do Diamante”.

Quando Kerouac escreveu On the Road, trazer marginais, pobres e vagabundos errantes para a narrativa em prosa já fazia parte de uma tradição da literatura norte-americana; da vertente social que teve entre seus iniciadores Jack London. Uma das obras de London, lida por Kerouac, intitula-se The Road: é o relato de suas experiências na adolescência, viajando clandestinamente em trens em companhia de outros miseráveis atingidos pela crise econômica de 1893. Evocar London interessa pela afinidade, e por diferenças que contribuem para melhor caracterizar Kerouac. O autor de O Lobo do Mar foi um militante socialista. Kerouac nunca pactuou com a exploração e a injustiça, abominou toda modalidade de elite e qualquer autoridade. Mas, se o quadro de referências de London para interpretar a história foi o marxismo, o de Kerouac foi aquele de um budista ou neoplatônico para quem a realidade imediata era falsa, o véu de Maia. Vagabundos errantes teriam, por meio de asceses pessoais, aberto brechas na realidade ilusória. Conviver e dialogar com eles era anamnese, evocação e invocação do passado. Em particular, das grandes migrações provocadas pela crise de 1929: participar delas, ter sido um “hobo” (termo pelo qual designavam os vagabundos errantes) equivalia ao contato com um nível ontologicamente superior da realidade. Daí a proclamação veemente ao final de Anjos da Desolação (L&PM, 2010, tradução de Guilherme da Silva Braga), a propósito de viajar de ônibus com a mãe, atravessando o país da Flórida à Califórnia, onde pretendiam morar, com a bagagem dela acondicionada em sacos:

“Porque eu ainda me lembro da América quando homens viajavam levando toda a bagagem num saco de papel, sempre amarrado com barbante – Eu ainda lembro da América com pessoas em fila esperando café e rosquinhas – A América de 1932 quando as pessoas reviravam o lixo na beira do rio procurando alguma coisa para vender – Quando meu pai vendia gravatas ou cavava trincheiras para a WPA – Quando velhos com bolsas de serapilheira remexiam latas de lixo à noite ou juntavam o escasso esterco de cavalo pelas ruas afora – Quando batatas-doces eram uma alegria. Mas cá estava a América próspera de 1957 e as pessoas rindo do nosso entulho (…)”

Cosmovisão

Logo no início de On the Road (L&PM Pocket, 2004, tradução de Eduardo Bueno), na primeira de suas viagens, Kerouac conhece Mississipi Gene, vagabundo errante comparado a um negro: “Embora Gene fosse branco, havia algo da sabedoria de um velho negro experiente nele”. O negro que tem “sabedoria”, símbolo da exceção e de toda minoria social.

Essa mística da marginalidade é proclamada com o vigor de um manifesto em outra passagem de On the Road: “Num entardecer lilás caminhei com todos os músculos doloridos entre as luzes da 27 com a Welton no bairro negro de Denver, desejando ser negro, sentindo que o melhor que o mundo branco tinha a me oferecer não era êxtase suficiente para mim, não era vida o suficiente, nem alegria, excitação, escuridão, não era música o suficiente”. Paráfrase do que Rimbaud havia escrito sobre o “mau sangue” em Uma Estadia no Inferno: “Sou um bicho, um negro. (…) Falsos negros que sois, vós, maníacos, perversos, avaros” (Arthur Rimbaud, Prosa Poética, Topbooks, 1998, tradução de Ivo Barroso).

Todos os seus encontros com

vagabundos, marginais, pobres,

assim como com integrantes de

civilizações arcaicas e sociedades

tribais, correspondem à ocasião

para recuperar ou reencontrar

algo do passado.

Essa cosmovisão se traduz em reverência diante dos que estão mais próximos de um começo dos tempos; na perspectiva neoplatônica, mais próximos da verdade, a exemplo dos índios do México, sua terra de eleição, celebrados e comparados aos “antigos chineses” no capítulo final de On the Road. Mas a recuperação do arcaico também pode ser a construção do futuro, apresentação de uma utopia. É o que se vê no trecho de Os Vagabundos Iluminados (L&PM Pocket, 2007, tradução de Ana Ban), com a famosa profecia da revolução de jovens de mochila às costas, atribuída a outro beat, o poeta budista Gary Snyder (Japhy Rider no livro):

“Pense na maravilhosa revolução mundial que vai acontecer quando o Oriente finalmente encontrar o Ocidente, e são caras como nós que podem dar início a essa coisa. Pense nos milhões de sujeitos espalhados pelo mundo com mochilas nas costas, percorrendo o interior e pedindo carona e mostrando o mundo como ele é de verdade para todas as pessoas. (…) eu quero que meus vagabundos do Darma carreguem a primavera no coração (…).”

O trecho é programático: os hippies viriam a corresponder a seus “vagabundos do Darma” e tentariam realizar essa “maravilhosa revolução mundial”. Mais tarde, Kerouac não aceitaria os hippies como seguidores, argumentando faltar-lhes substância espiritual. Rejeitaria a politização, o messianismo e o milenarismo evidentes na poesia e na atuação de Ginsberg. Em contraste, no Kerouac de Anjos da Desolação, final de seu ciclo de viagens frenéticas e criatividade intensa (de 1949 a 1957), a tônica dominante é o pessimismo: “Só o que eu me lembro é que antes de eu nascer existia alegria”. Não há o que esperar do futuro; daí sua despedida da cena beat nessa narrativa: “Um pacífico pesar em casa é o melhor que sempre serei capaz de oferecer ao mundo, ao final, e assim eu disse adeus a meus Anjos da Desolação. Uma nova vida para mim”. Seu pessimismo foi proporcional à radicalidade de sua utopia: quis o impossível, reverter o tempo e recuperar o passado perdido. Não por acaso, ele e Neal Cassady viajavam pelos trajetos de On the Road com um amarrotado volume de Proust no bolso ou na mochila.

Busca de identidade

Kerouac descendia de franco-canadenses, os canucks. Sua primeira língua foi o joual, um francês macarrônico, dialeto daqueles nègres blancs. Aprenderia inglês na escola, aos 5 anos de idade. Sentia-se um estrangeiro, deslocado em todo lugar onde estivesse. Suas viagens foram a busca irrealizável de uma identidade. Interpretar a complexidade de sua obra e seus paradoxos pela origem seria redutor. Mas, se Rimbaud declarou-se negro, Kerouac deu um passo adiante: expressou-se como negro (especialmente em sua derradeira obra, Pic, terminada em 1969, pouco antes de ele morrer destruído pelo alcoolismo, aos 47 anos). E como canuck, em joual, em Visões de Cody, obra na qual se declara índio e nègre blanc . Um exemplo é este trecho paradoxal, por valer-se de uma língua falada (no sentido de o joual não ter registro escrito) e comentar literatura, embora por meio de obscenidades e impropérios: “Gros fou, envi d’chien en culotte, ça c’est pire – en face! – fam toi! – chrashe! – varge! – frappé! – mange! – foure! – foure moi’l Gabin! – envalle Céline, mange l’e rond ton Genêt, Rabelais?”

Conforme seus diários, Kerouac quis trazer a fala para a escrita: “On the Road é meu veículo com o qual, como um poeta lírico, como um profeta leigo (…), desejo evocar essa música triste indescritível da noite nos Estados Unidos – por razões que são mais profundas que a música. É o verdadeiro som interior de um país.” (Diários de Jack Kerouac, 1947-1954 , L&PM, 2006, tradução de Edmundo Barreiros). O culto a jazzistas, resultando em páginas de prosa poética em On the Road e outras de suas obras, foi pela qualidade de sua música, pela improvisação e espontaneidade que inspirou sua prosódia bop, por viverem no underground e na noite. E por representarem ou simbolizarem a língua falada; aquela voz das ruas, da noite, dos subterrâneos. Realizar essa poética tornou boa parte de sua poesia, dos choruses de seus blues, simplesmente intraduzível. E também um texto como Old Angel Midnight (publicado em The Beat Book, organizado por Anne Waldman, Shambala, 1996), sobre sua escrita, com páginas de impropérios e algaravia: “lick, lock, mix it for pa-tit a a lamina lacasta reda va Poo moo koo – la”. Assim transferiu a produção do sentido ao som e recorreu às glossolalias, aos fonemas não semantizados. Aproximações com James Joyce nada têm de gratuito: foi uma de suas matrizes, ao lado de Louis Ferdinand Céline (que incorporou a língua falada à literatura francesa), Dostoiévski e Thomas Wolfe. Ulisses, de Joyce, é citado em Visões de Cody, Anjos da Desolação e nos Diários, e Finnegan’s Wake era lido em voz alta, para captar sua prosódia (como atesta seu biógrafo Gerard Nicosia, autor de Memory Babe).

A riqueza da obra de Kerouac é extraordinária. Declarava que On the Road havia sido um começo. Foi das límpidas prosas poéticas de The Sripture of Golden Eternity e dos modos de experimentação em Os Subterrâneos, Visões de Cody, Doctor Sax e Old Angel Midnight, além da caudalosa produção de poemas, da concisão e força de Tristessa, até narrativas mais lineares, como Os Vagabundos Iluminados. O modo como diferentes registros e vocabulários se combinam em tramas intrincadas tornam-no um autor difícil, por isso, mal assimilado, quando não ferozmente atacado por muitos críticos. Mas de enorme influência, exemplificada por testemunhos como os de Bob Dylan e Francis Ford Coppola (entre outros artistas notáveis) declarando que a leitura de On the Road foi decisiva e mudou suas vidas. E, felizmente, tema de uma bibliografia de qualidade, cada vez mais extensa e substanciosa. Assim cresce o culto a Kerouac. Ele o merece.

Claudio Willer é pós-doutorando em letras pela USP e autor de Geração Beat (L&PM Pocket, 2009).