Ilha visitável

Eu sou a crônica, sou natural ali do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva o dia a dia para milhões de brasileiros.

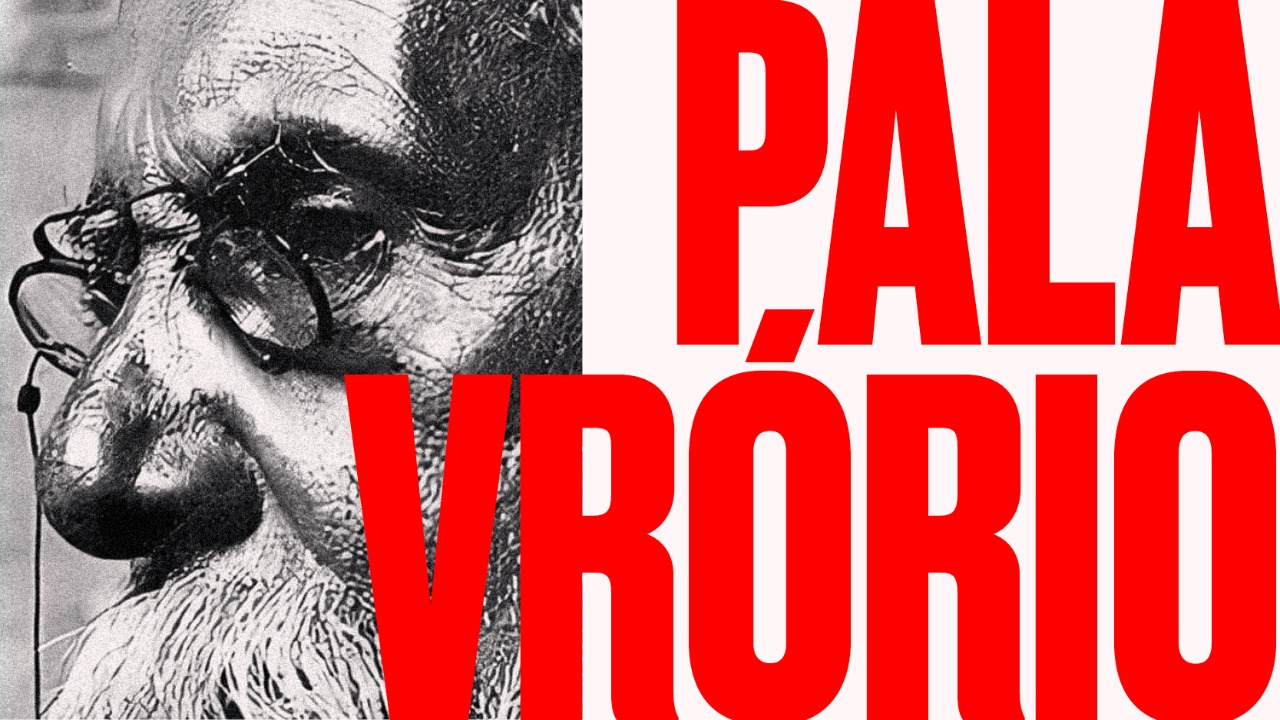

Esse ano completo 170 primaveras em nossas plagas. Não é pouca coisa. Após tanto tempo, posso afirmar até com certo orgulho: mesmo quem não frequenta jornais e revistas, me conhece. Já viu o Veríssimo, o Otto, a Clarice em minha companhia. Se não reparou, agora vou jogar pesado. Perdoe-me o leitor por abrir um parêntese tão avantajado, mas notem o que Machado de Assis – o próprio, de fardão e pincenê – declarou a meu respeito:

Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta, para debicar os sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Uma dizia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopada do que as ervas que comera. Passar das ervas às plantações do morador fronteiro, e logo às tropelias amatórias do dito morador, e ao resto, era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica.

Era só o começo. Andei na pena e no tinteiro de um sem-número de coroados das letras nacionais. Bandeira disse que sou um conjunto de quase nadas. Drummond foi mais longe, defendeu a minha inutilidade:

O inútil tem sua forma particular de utilidade. É a pausa, o descanso, o refrigério do desmedido afã de racionalizar todos os atos de nossa vida (e a do próximo) sob o critério exclusivo de eficiência, produtividade, rentabilidade e tal e coisa. Tão compensatória é essa pausa que o inútil acaba por se tornar da maior utilidade, exagero que não hesito em combater, como nocivo ao equilíbrio moral.

E não são apenas poetas apontando a minha conveniência. Eis aí o crítico Antonio Candido, que não me deixa mentir (apesar de que, como sou cruza de ficção com jornalismo, até poderia).

A crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas. Em lugar de oferecer um cenário excelso, numa revoada de adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas.

Era para ficar inflada de contentamento. Acontece que, apesar de tanta fortuna crítica, desafortunadamente os anos 20 de hoje não são os 50 do século passado. Aquele período áureo contou com Antônio Maria, Sergio Porto, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Nelson Rodrigues, Luís Martins, Marques Rebelo e muitos outros que cooperaram com a minha ascensão.

É natural que, em nossa época, ainda há os que me deliciam. Do contrário, não estaria fazendo autoficção neste site. Posso me encontrar um pouco desalentada, ainda assim, permaneço um gênero brasileiríssimo, por excelência.

Então, o que falta para eu voltar a ser aquela dos anos 1950? A resposta não caberia numa crônica só. Lembrando que a concisão está no meu DNA.

De lá para cá, muita coisa mudou. Jornais e revistas estão longe de ser o que foram sob Samuel Wainer ou Assis Chateaubriand. Minha presença era massiva, terminou sendo substituída por fotos de pratos de comida, gatinhos fofos, cãezinhos hilários, frases de autoajuda e dancinhas nas redes sociais.

Os candidatos a me representar foram minguando. Refiro-me aos ótimos, os regulares fervilham por aí. Entretanto, como os talentosos ainda existem e não desistem, vou ocupando espaços como este.

Afinal, eu sou a crônica. Nunca pretendi ser monumental, nem ciência exata. Sempre fui, e serei, como dizia o poeta, uma ilha visitável, sem acomodações de residência.

Carlos Castelo é jornalista e cofundador do grupo musical Língua de Trapo. É autor de 16 livros que vão de crônicas à poesia, e de aforismos a micronarrativas.

(1) Comentário

Sim, a crônica é quase sem ser, mas é. Quase nada é, mas é muita, rápida, fagueira que mudando a vogal vira fogueira. Arde, pensa, muda sem querer, transforma o ato em fato, gato, rato ou coisa outra qualquer que se agiganta, minimamente vulcânica, outrora apenas ilha, às vezes amazônica… ilha que é trilha e segue arteira, atemporal. Habitável, casa e lar. Visitável, asa que se lê e relê, revoa, imagens sem fim, enfim.