Multidão conectada

.

I. Isolamento sem recolhimento

• Estamos passando por um momento preocupante na história da comunicação humana: plataformas digitais não só monitoram o nosso comportamento para obtenção de dados comercializáveis como o moldam, ao tornar, mediante algoritmos, cada usuário dependente de um contato permanente com parceiros de interação.

• Quem tentou resistir à dependência de celulares, deparou-se com um fator ainda mais agravante: a obrigação de isolamento físico na realidade da pandemia. Mesmo quando as pessoas se arriscam a sair de casa, lojas solicitam formas de acesso por meio de conexão online. Por exemplo, em bares e restaurantes, menus de papel são substituídos pela leitura de QR code para o acesso ao menu no site. Por medida de segurança sanitária, acentua-se a inevitabilidade de estar sempre conectado.

• Se agora nos encontramos num período de flexibilização do isolamento, devido à eficácia da vacinação na diminuição de casos de Covid-19, não se deve, contudo, negligenciar o uso de máscaras e distanciamento social. Sob a incitação dos aplicativos, usuários vidrados acham que também não se deve desperdiçar a oportunidade de publicar fotos e vídeos num ambiente diferente do de sua casa, nem deixar de responder aos comentários e mensagens privadas. Afinal, você pode até sair de casa, mas não sair da rede: sente-se solto do lado de fora, mas ainda inseparavelmente cativo do celular.

• O confinamento pandêmico se serviu de um maravilhoso incremento eletrônico de convívio virtual coletivo, isto é, o isolamento é físico, mas não comunicativo. Contudo, a sensação de solidão, para muitos, não diminuiu. Ao instigar usuários a interagirem ininterruptamente, se as plataformas deram uma opção inédita de se socializarem, retiraram a oportunidade de, genuinamente, se recolherem.

• Diante da série de horrores que o mundo global tem acumulado – desigualdade, desmatamento, desinformação, produtivismo, violência –, em vez de a pandemia reduzi-los, exacerbou mais um: o poder dos serviços de plataformas na extração de dados pessoais.

• A deficiência de verdadeiro recolhimento deu lugar a experimentações comportamentais compostas de pequenas injeções de adrenalina diárias, ansiedade incessante e incitamento ao ódio para gerar mais interatividade e dependência, o que redunda numa enorme compulsão à comunicabilidade e cada vez menos compreensão recíproca.

• Como chegamos a esse ponto? Para responder à pergunta, daremos um rápido passeio histórico.

II. Fora do mundo

• Na época em que a cidade de Roma foi exposta a um grande surto populacional e cultural, certos filósofos observaram que o luxo abundante de relações, informações, festas e riquezas proporcionava ao cidadão tudo para o desequilíbrio de si mesmo. De vez em quando tal embriaguez festiva era um relaxamento das responsabilidades; frequentemente, redundava em vício.

• Por conseguinte, tais filósofos, como Sêneca, optaram por uma renúncia moderada a encontros coletivos restringindo-se a amigos e discípulos que desejavam cultivar o mesmo tipo de vida. Desenvolveram práticas espirituais para a tranquilidade da alma.

• Eles estabeleceram o que se pode chamar de ascese filosófica. Sistemas ascéticos são tão antigos quanto os primórdios da humanidade. Estão presentes desde o surgimento de xamãs. Muito cedo, serviram para distinguir indivíduos que optavam por um modo de vida diferente do habitual para objetivos contemplativos ambiciosos. Na Grécia, ascese significava atletismo espiritual.

• Em diferentes tradições, o turbilhão metropolitano foi designado como “mundo”. “Mundo” caracterizava o lugar no qual a exasperação de agrupamentos sociais fomenta a irrupção de vícios, que levam a atitudes injustas e condenáveis. O asceta é o sujeito que toma distância do burburinho para se recolher solitariamente e exercitar “virtudes”, em contraposição aos “vícios do mundo”.

• Na época do advento do cristianismo e da decadência de Roma, a renúncia moderada dos filósofos deu lugar à renúncia drástica de eremitas e cenobitas cristãos. Os vícios passaram a se chamar pecados e, para decifrar como os demônios que os regem capturam a fraqueza dos devotos, os chamados “padres do deserto” sistematizaram um verdadeiro mecanismo psíquico de batalha entre vícios e virtudes. Curiosamente, sua recusa do mundo é do mundo dos homens. Ao sair dele, ocupam desertos, isto é, um tipo de paisagem natural; mais tarde, ocuparão florestas, como os monges que exploraram pela primeira vez territórios europeus e fundaram monastérios. Afinal de contas, a fuga do mundo dos homens implica em imersão num contramundo natural que descortina “o outro mundo”: o sobrenatural. Este mundo se encontra nas cidades e comunidades, o outro mundo só se revela no recolhimento em espaços naturais sem homens.

• A ascese desenvolveu aquilo que Foucault nomeia de “técnicas de si”: exercícios de ocupação e cuidado consigo mesmo em que há “uma autofinalização de si para si”, uma recompensa que incide somente no eu e não nos outros, nos deuses ou na cidade. Ela desloca o desejo de glórias mundanas por ambições de aprimoramento espiritual, que, para o asceta, devem ser consideradas mais elevadas. Em todo o período da Idade Média, durante séculos, foram prescritas regras monásticas de vida contemplativa. Ao longo da história da Igreja, o monge de fato conseguiu estabelecer valores comportamentais e convencer o mundo de sua superioridade moral, devido, inclusive, ao lastro de uma tradição antropológica milenar. Contudo, não cogitava interferir nos poderes mundanos: seu princípio estava, precisamente, numa rigorosa separação deles.

III. Mundanização da ascese

• No final da Idade Média, o monasticismo já havia conquistado grande valor e status. Com o ressurgimento de cidades, novas modalidades profissionais surgiram e boa parte delas pretendiam deslocar o ideal ascético para o “mundo”. Emergiram místicos e místicas urbanas, que reformularam o aprimoramento das virtudes a ponto de abandoná-las nos estágios mais avançados da contemplação, onde uma experiência de íntimo contato com o divino irrompe, até mesmo, no meio da rua. Além do mais, começaram a escrever em língua vernacular para disseminar melhor a mensagem. A Igreja, ao condenar apropriações consideradas indevidas e coibir tais audácias, difundiu um tipo de ascese mediana para os fiéis, vulgarizada, que servia sobretudo para a obediência da conduta e determinou a moralidade dos costumes.

• Com o nascimento das universidades, um novo modo de vida desponta como uma espécie de ascese intelectual de professores e alunos. Nesse sentido, academias e universidades podem ser vistas como mosteiros secularizados, especialmente porque, em seu despontar, eram lideradas pela chamada rainha das ciências: a teologia. Mais tarde, pastores protestantes concebem uma forma de salvação produzindo obras concretas no mundo, o que proporcionou o desenvolvimento da mentalidade capitalista e que Max Weber intitulou de ascese intramundana. De um ponto de vista mais geral, pode-se considerar que, em diferentes atividades não só religiosas mas também artísticas, intelectuais, científicas e empreendedoras, observa-se uma verdadeira secularização da ascese: ela sai do espaço “fora do mundo” monástico e adentra nas concentrações urbanas transformando as relações de trabalho e impulsionando aspirações concretas.

• Ao sonhar disciplinar o povo com a intensa produção de mercadorias e empreender o paraíso do crescimento econômico na Terra, o que a ascese intramundana do capitalista ocasionou foi a exploração da mão de obra numa fantástica construção técnica: a fábrica. O que a ascese intramundana do filósofo do século 18 almejou foi a livre difusão do conhecimento científico para as massas, levando às últimas consequências o potencial da invenção da imprensa. Ambos aspiraram dar à população o prodígio de suas conquistas pessoais, tornando-as universais por meio de instrumentos técnicos. O resultado, no decorrer do tempo, foi expandir o domínio de um modo de vida burguês que institui direitos públicos ao invés de valores da nobreza de superioridade natural, misturando ideais democráticos não necessariamente alcançados com o desmantelamento atroz de modos de vida tradicionais nos quais a nobreza não interferia.

• No início do século 19, a cidade industrializada cria estímulos sensoriais cada vez mais invasivos e violentos na percepção de seu transeunte: barulhos de máquinas, gritos de ambulantes, cartazes, ar poluído, circulação acentuada. A proximidade constante com muita gente nas calçadas gera um padrão de comportamento em que, como medida de proteção ao excesso de contato desconhecido, ninguém mais presta atenção em ninguém. Aglomerações populacionais resultam na indiferença de todos ao indivíduo e do indivíduo a todos. Muitos encontram vantagens nisso. Pode ser um fator de liberdade comportamental.

• Vários dos primeiros poetas modernos oscilam entre desejar os prazeres da multidão (Baudelaire: “o andarilho solitário e pensativo tira uma embriaguez singular desta universal comunhão”) ou ansiar o retiro, fantasiando-se eremitas urbanos (Cruz e Sousa: “O coração cerra-se-nos de uma névoa triste e, como um solitário monge, põe-se a balbuciar, não sei para que mundos distantes, orações indefinidas, kyries eternos e nostálgicos”). Foucault afirma que o dandismo de Baudelaire exerce um novo “ascetismo indispensável”, que nem recusa reacionariamente a leviandade da moda nem a aceita sem transfigurá-la com uma extrema atenção ao real para, a partir dele, imaginar algo a mais, um não existente.

• O pequeno quarto em meio à selva da cidade não deixa de ser uma espécie de claustro pessoal de ócio e devaneio, leitura e escrita, lugar em que é possível se distanciar da massa e encerrar-se num microcosmo reservado. Pode-se considerar que os poetas modernos inventaram uma nova modalidade de mundanização da ascese, contrária ao moralismo que a ascese vulgar reguladora infiltrou na sociedade.

• O ataque de Nietzsche ao ideal ascético do sacerdote judeu e cristão recusa a “negação de si”, negação da vida, por fim, a negação do mundo, feita por eles, com vista a uma vontade de poder que “afirma” o mundo. Nietzsche anuncia uma espécie de antiascese ao figurar a si mesmo como Zaratustra no alto da montanha. Um asceta antiascético? Na Genealogia da moral, há uma curiosa advertência: “pois uma vida ascética é uma autocontradição”. E, no entanto, deixo pairar a questão de se, ao combater a renúncia moralista, Nietzsche, de vez em quando, não considera outra forma de renúncia potencializadora (não à toa, saboreia, em Gaia ciência, o artifício da “felicidade de quem renuncia”).

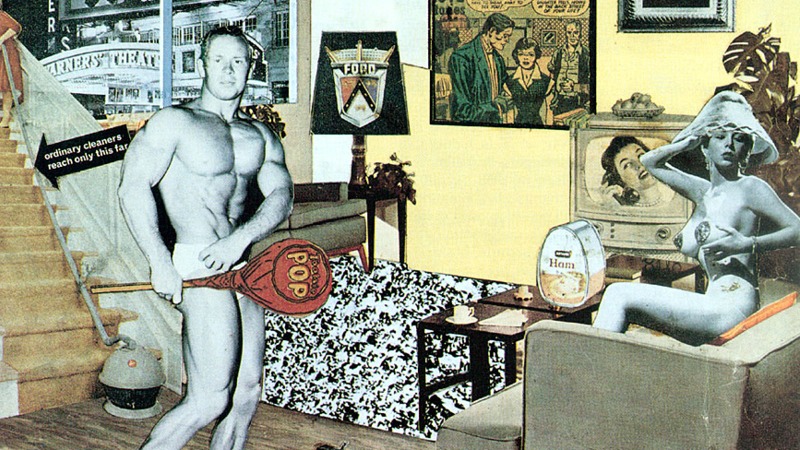

• Enquanto o poeta e o filósofo afirmam o mundo contra a dominação burguesa dele, ora mergulhando na massa, ora distanciando-se dela, a multidão recebe embevecida os irresistíveis apelos do comércio e da propaganda, dos melodramas e das operetas, das primeiras revistas coloridas com fotografias e exibições cinematográficas. Ela sai da contemplação aurática de contextos tradicionais para a recepção na era da reprodutibilidade técnica. Enquanto alguns escritores desenvolvem técnicas de si de refúgio e de participação, de adesão reflexiva que implica num momento de distanciamento, o grosso da população adere à doce convocação das tecnologias reprodutivas.

• O que a indústria burguesa impõe à massa moderna, seja no trabalho, seja no lazer, é, no fundo, dificultar o máximo possível uma independência autodeterminante que abra espaço para o desenvolvimento de técnicas de si. Por outro lado, alguns sujeitos privilegiados com inclinação, tempo e acesso à fina flor da cultura burguesa imergem em obras sofisticadas para compensar a fria eficiência exigida em áreas técnicas. O desencantamento do mundo não deixa de permitir uma réstia de encantamento intelectual.

IV. Império da passividade: sociedade de consumo

• Quando, no apartamento familiar, um aparelho novo – primeiro o rádio, depois a televisão – é colocado no espaço central da sala de estar e se torna a atração principal, oferecendo notícias internacionais e programas de lazer, inaugura-se um novo estágio desse conturbado relacionamento entre sujeito, massa e tecnologia.

• Nas décadas de 1960 a 1990, especialmente 1980 e 1990, em que a televisão imperou como o aparelho técnico privilegiado, o que se chamou de sociedade de consumo foi a oposição extrema entre a laboração do trabalho e a moleza do lazer. O luxo de ter um minicinema dentro de casa, que brinda a família com todo o panorama mundial que o confinamento do apartamento bloqueia, veda e empareda, converte o espectador em um mero destinatário do espetáculo audiovisual.

• A própria teoria da comunicação desse tempo sintetizava a relação dos interlocutores como sendo entre “emissor” e “receptor”. Com efeito, os produtores dos canais televisivos administram um conjunto reduzido de celebridades privilegiadas no topo da emissão que despejam informação, cultura e diversão para um número cada vez mais multiplicado de receptores sentados no sofá. A situação é naturalizada associando televisão a lazer, isto é, compensação pelo trabalho. Até então, lazer implicava em execução de instrumentos musicais, canto, dança e contação de histórias. Agora, a televisão oferta tudo isso feito por outrem, com a pompa espetacular de imagens irresistíveis. O espectador não precisa fazer mais nada.

• Estrelas da TV e do rádio se tornam deuses cintilantes, a massa as adora na sua intimidade doméstica e lota grandes concertos em estádios. Enquanto a população aumenta espantosamente, o espaço de reconhecimento público, dominado por monopólios culturais, se estreita numa elite de estrelas e autoridades, o que cria uma crise de reconhecimento, especialmente das minorias, vítimas de preconceito e segregação. O espaço jovem underground tenta preencher esse vazio mas não se torna mais do que um receptáculo de aspirantes para que os empresários colham alguns eleitos.

• Não há conversa entre “emissor” e “receptor” na televisão. Diante de uma enorme ruptura entre a monotonia cotidiana e o esplendor onírico das telas, bem como de uma verdadeira colonização do espaço terrestre pela modernização avançada, em que o número de habitantes das cidades supera os do campo, em que arranha-céus, condomínios e shoppings se proliferam numa verdadeira hegemonia do ambiente artificial, ocorre a separação entre o mundo real e o virtual, entre realidade e simulação.

• Dentro do refúgio underground dos anos 1970, um novo tipo de asceta intramundano emerge: o nerd. Fora de grandes estatais e corporações que desenvolveram as primeiras modalidades de computadores, figuras talentosas como Steve Jobs procuram criar um microcomputador que atraia o consumidor médio. Eles quebraram a cabeça com as dificuldades de adaptar interfaces e linguagens de programação além de baratear o custo.

• A partir de uma verdadeira experiência compartilhada de interação dos primeiros entusiastas com tais novas tecnologias e a inegável promessa de expansão que elas suscitavam, surgiu a hipótese de superar a prostração do espectador com uma tecnologia que não só permitisse a qualquer um interagir dinamicamente como promovesse a inteligência e não o emburrecimento do puro consumo, assim como fora o caso da invenção da imprensa, séculos antes. O compartilhamento livre de conteúdos, a possibilidade de convívio online à distância, a ferramenta de conexão imediata de informações do hipertexto, tudo isso levou a muitos programadores nerds e teóricos do início da internet a apostar suas fichas numa verdadeira democratização do conhecimento para as massas: nada menos do que um novo iluminismo, operador capacitado daquilo que o antigo prometera. Ascetas intramundanos de boas intenções buscavam, mais uma vez, resolver o mal do mundo com a difusão de suas conquistas pessoais por meio de saltos técnicos.

V. Amor por meio do ódio

• De fato, nos primeiros anos da internet, entre 1990 e 2010, o usuário experimentou um ambiente de relativa liberdade para compartilhamento de diversos conteúdos culturais, redes sociais, produção de sites e blogs. O aprimoramento do hipertexto em projetos de enciclopédias pareceu abrir um novo portal para o saber. Alguns consideraram a tendência da internet de forçar empresas à disponibilização de conteúdos gratuitos uma nova espécie de comunismo no seio do capitalismo.

• O número de usuários cresceu substancialmente ao longo dos anos: de jovens nerds capazes de se familiarizar profundamente com detalhes de programação a ponto de se tornarem hackers ao cidadão adulto comum que foi se familiarizando aos poucos. Ao contrário da televisão, adaptar-se ao sistema de um computador e ao espaço de navegação exige tempo e dedicado interesse.

• A uns, parece custoso e cansativo; a outros, animador e instigante. Ao saltar de hyperlink a hyperlink, ao acrescentar mais informação num blog, ao baixar mais um PDF ou MP3, ao conversar diferentes assuntos com velhos e novos amigos, ou mesmo grupos de interesse comum, tudo isso torna a navegação desmesurada e… viciante. Nem menciono jogos, humor, pornografia.

• O que os entusiastas neoiluministas das novas tecnologias não previam é que a dependência da mera existência das possibilidades do computador seria explorada com todo o fervor por um novo tipo de mercado composto por meio da coleta de dados pessoais: o mercado de propaganda online. Nele, diversas plataformas e especificamente aplicativos de redes sociais engendram designs e algoritmos feitos para instigar o usuário a depositar o máximo de informações sobre si mesmo, de modo que sua curiosidade seja sempre incitada a olhar para o próximo post, clicar num like ou dislike para avaliar o post do seu parceiro, comentar, postar, brincar, conversar, discutir.

• Fisgado pelas iscas narcísicas de configuração de um perfil supostamente empresarial, o usuário acredita que demonstra, espontaneamente, a quintessência de sua personalidade e pode, livremente, galgar um novo tipo de sucesso, sem a mediação oficial dos jornais e canais de televisão. Na verdade, o algoritmo é calculado e atualizado de modo a aprisionar o usuário no seu perfil e despejar permanentemente dados que alimentam montanhas de estatísticas sobre diferentes segmentos sociais. Primeiro, grandes empresas como Facebook aprimoram a decodificação dos dados de modo a serem rentáveis para a propaganda. Segundo, instigam os usuários a se manterem ligados e ativos dentro do aplicativo. Terceiro, com o usuário perfeitamente dependente dele, moldam o seu comportamento com o intuito de produzir dados mais lucrativos.

• Uma forma que, com o tempo, se tornou eficaz tanto para a dependência quanto para a geração de dados mais rentáveis foi o incitamento ao ódio. Num primeiro momento, a tática não parece fazer sentido: por que o afeto que corta relações se torna algo que enlaça o usuário numa rede social? Os programadores coletaram provas de que a irritação, principalmente movida por ideologias paranoicas e conspiratórias, tornam-no mais participativo dentro do aplicativo. Ele se converte num “engajado”.

• Primeira ironia: um dos piores vícios do mundo, segundo os ascetas, consiste na ira. Segunda ironia: é precisamente ela que mantém as pessoas acorrentadas nas rédeas invisíveis da rede social, criando bolhas tribais que combatem outras bolhas. Nomeadamente por causa da ira, o mercado de propaganda online extrai um novo tipo de combustível, o petróleo do século 21. As pessoas se tornam ratos de laboratório voluntários para que seu comportamento seja moldado na direção de mais ansiedade, inquietude e irritação.

• O coraçãozinho, símbolo de afeto, ao significar “eu gosto”, torna-se um dispositivo de avaliação. Para que o internauta avalie o máximo possível, tendências comportamentais inconscientes o agrilhoam mais na interação se ele identificar aquilo que não gosta, que “odeia”, para, enfim, gostar de alguma coisa postada com mais “engajamento”, ímpeto, ardor.

• Logo, o coraçãozinho das redes sociais disfarça a estimulação do afeto inverso, aquele que mais mobiliza, provoca, motiva, vicia: o ódio. Sob tal lógica, as pessoas só gostam de alguém e se identificam com um tipo de gente porque detestam o tipo contrário. Não há paz e amor num aplicativo financiado por empresas de propaganda. Há um dispositivo complexo de rentabilizar o gosto pessoal motivado, fundamentalmente, pelo velho pecado capital da ira.

• O asceta cristão da antiguidade tardia acreditava na existência de demônios que influenciavam as más ações dos habitantes de grandes centros. O mundo era regido por tais entidades maléficas. Terceira ironia: o mundo dos aplicativos é regido por dois profissionais bem concretos. Um demônio menor, o programador, engendra o sistema que vai instilar o ódio, e um demônio bem mais poderoso, o acionista, solicita do programador qualquer coisa para ampliar os ganhos. A associação contratada de psicólogos comportamentais com programadores descobriu o seguinte: o lucro aumenta com o reino tecnicamente controlado e induzido da irritação.

VI. Variante distintiva de mundos

• Como foi dito acima, em tempos antigos e medievais, o asceta idealizou a separação fundamental entre o “mundo”, lugar de grande ajuntamento de pessoas em que se fomentam os vícios, e o “fora do mundo”, retiro em que o asceta pode combater os vícios e exercitar as virtudes. A partir do final da Idade Média, novos tipos sociais inventaram a convergência dos dois extremos: propuseram diferentes modalidades de mundanização da ascese como forma de melhorar os males do mundo.

• No período do pós-guerra até os anos 1990, quando a televisão predominou, irrompeu uma nova separação de mundos: desta vez entre mundo real e mundo midiático, realidade e simulação, em que a maioria da população foi inserida num modo de passividade consumista. Entre o microcosmo das diminutas conjunturas da vida pessoal e o macrocosmo espetacular das celebridades, o mundo real se tornou apequenado frente à apoteose simulada.

• Na atualidade, a rigor, não há mais separação entre mundo real e virtual. Não há mais “fora”. Grande parte dos acontecimentos decisivos se dão em aplicativos. A mídia oficial, no passado, era o lugar da simulação; hoje, é a instituição das informações fidedignas e noticia aquilo que foi postado no Twitter ou mesmo aponta a repercussão de conversas privadas de WhatsApp e Telegram. Aquele que insiste em não ter celular e não entrar em aplicativos vive informado por jornal e televisão. De qualquer forma, a diferença agora se dá entre os que estão apartados dos aplicativos e os que estão dentro deles.

• Logo, observamos uma nova variante distintiva de mundos. Quem não quer ou não consegue se inserir nas redes sociais se vê estranhamente isolado das ocorrências centrais da sociedade, onde há maior intensidade de interação.

• De um lado, quem está fora da rede social é visto como um ser puro, “fora do mundo”. Por ingenuidade, por obstinada resistência ou, justamente, por necessidade de “se retirar”, o ausente da rede é um novo tipo de asceta. Tal desconexão é fortemente recomendada pelos reveladores das perversidades do mercado. Mais uma ironia: não poucos dos próprios bilionários do topo dessas empresas vivem sem celular e não permitem que seus filhos se conectem.

• De outro lado, quem vive atado ao celular, com fone de ouvido, se desliga dos estímulos sensoriais ao seu redor. Aos olhos de um desconectado, observá-lo é bizarro: parece que a pobre criatura está permanentemente destacada do entorno, falando com fantasmas contidos na telinha. O celular instaura um claustro contraditório, feito de interatividade ansiosa, espicaçante, estimulante e irritante; em outras palavras, um inferno alienante. No passado, seria considerado loucura.

• O monge medieval saía do espaço habitado pelos homens para se aprimorar espiritualmente num espaço inabitado natural, de modo a atingir o sobrenatural. Seu paradoxo é que ele negava a sensualidade em meio a uma intensa experiência natural. Já o dependente de smartphone pode até, nietzschianamente, pensar que afirma a vitalidade sensual, porém, de fato, ele vive apartado da sensorialidade ambiente e mergulhado na estimulação artificial, controlada e induzida.

• Não é à toa que as pessoas se sentem tão cansadas, esvaziadas e deprimidas. Sua energia vital está sendo direcionada para a produção de dados sugados pelos vampiros do sistema. Acionistas que lucram com uma tecnologia de alteração de comportamento aprofundam a radical alteração de percepção que começou na balbúrdia das grandes cidades industrializadas, continuou na recepção passiva do espetáculo televisivo e foi coroada nessa moldagem impiedosa e implacável do comportamento de bilhões de pessoas nas redes para que sua inquietude infeliz forneça “matéria prima” a empresas enxutas hiperlucrativas.

VII. Indagações perplexas

• É preciso se desconectar? Sair das redes sociais? Abandonar o celular?

• Ou conseguir aquele misto de empenho e distanciamento dos primeiros poetas da modernidade? É possível alguma forma de ascese intradigital crítica? Traçar uma dosagem razoável?

• Faz sentido desenvolver novas técnicas de si que sejam capazes de resistir, em alguma medida, a tecnologias de alteração do comportamento? Deslocar-se de seus parâmetros? Rejeitar iscas narcísicas? Desenvolver formas de intervenção que saiam da lógica do gosto e do desgosto? Da identificação e da repulsa? Desvencilhar-se do imperativo de avaliação?

• Tem cabimento algum nexo entre uma nova ascese individual e um engajamento político coletivo contra grandes plataformas? É viável a cooperação entre resistência coletiva e renúncia pessoal, consistência política e conexão crítica?

• E que novas desgraças ascetas intradigitais capitalistas estão preparando para a multidão solitária conectada?

• Como entrar pela saída?

• Como sair pela entrada?

Eduardo Guerreiro Losso é professor associado do programa de pós-graduação em Ciência da Literatura da UFRJ, bolsista produtividade do CNPQ e editor da Revista Terceira Margem.