A coroa de um rei é um halo vazio

“Pelo alto céu, no chão nos assentemos para contar histórias pesarosas sobre a morte de reis: como alguns foram depostos, outros mortos em combate, outros atormentados pelo espectro dos que eles próprios destronado haviam, outros envenenados pela esposa, outros mortos no sono: assassinados todos!”

William Shakespeare, A tragédia do rei Ricardo II,

ato III, cena II, tradução por Carlos Alberto Nunes.

O recente episódio envolvendo a postura adotada pelo ator Claudio Botelho, tanto em cena como fora dela, durante uma das sessões de Todos os musicais de Chico Buarque em 90 minutos realizada em Belo Horizonte, convida à reflexão a respeito da crise histórica por que vem passando a “experiência teatral” nas últimas décadas – crise esta que tem servido de impulso, por exemplo, a inúmeras criações desabusadas do teatro brasileiro, capitaneadas quase sempre por “artistas-insurgentes”, isto é, que se recusam a transigir com o mundo da percepção e da intelecção burocraticamente instauradas nos dias de hoje, mas que vem sendo solenemente ignorada, como sói acontecer, por aquela expressiva parcela de “artistas-cortesãos” (na feliz acepção de Jerzy Grotowski) cujo trabalho nos palcos e nas telas de cinema e TV nada mais faz do que adular o senso comum, os acordos prévios e os ordenamentos simbólicos instituídos, quando não, pura e simplesmente, estatuídos.

Chama a atenção o fato de o ator ter mencionado em cena, de maneira até onde se sabe imprevista, um referente de alta voltagem ideológica no campo da agitadíssima vida sociocultural brasileira recente e querer deter o controle absoluto sobre ele. Esqueçamo-nos de que se tratou de uma menção pontual à presidente Dilma Rousseff e ao ex-presidente Lula, do contrário estaremos examinando a questão, aqui neste exato momento, também pontualmente. Pensemos que a ocorrência apresenta uma envergadura estética e semiológica bem maior: há muito tempo à arte contemporânea não compete mais o exercício do controle estrito sobre os referentes em torno dos quais ela se organiza, cabendo ao teatro um papel todo especial dentro desse processo, uma vez estar ele fundado na relação artesanal recíproca que se estabelece, de um lado, entre conteúdo e forma, e, de outro, entre atores e espectadores. Dramaturgos, encenadores e atuadores hoje procuram se indagar a respeito dos referentes complexos que os rodeiam investindo em formas também complexas – chamadas muitas vezes, por pura desfaçatez ou má-fé, de “teatro experimental”. O intérprete em questão quis simplificar ingenuamente as coisas, acreditando que o pleno domínio de sua performatividade no palco – traduzida pela ação de cantar, dançar e atuar bem, segundo os parâmetros do teatro musical – poder-lhe-ia conferir também o controle total sobre outros significados extrateatrais que ele concebeu sobre esse mesmo palco – o que acabou por se demonstrar, naquela sessão, uma experiência rematadamente malograda.

A modernidade crítica nos abriu a porta para uma nobre, mas árdua condição: políticos, empresários, educadores, artistas, intelectuais, cientistas… não detêm mais, única e exclusivamente, a produção e o domínio dos sentidos – disputados vibrantemente, a partir do vazio de que se reveste esta aventura moderna, em todos os espaços e interstícios da vida social contemporânea. E mais: nenhum sentido é unilateral. Talvez seja de ambos os fatos que trate a recente crise político-institucional que vimos atravessando, instalada em torno de uma contenda a respeito de que significados estão sendo produzidos sobre a ideia de um Brasil ideal e sob que condições e pontos de vistas estão sendo eles construídos.

O problema é rugoso e repleto de sinuosidades; não se presta à piada pronta, contada em ritmo de entretenimento ligeiro. Há muitas maneiras de se fazer teatro, e há plateias muito diferentes atraídas, cada uma delas, por um tipo de teatralidade que fale mais de perto a sua sensibilidade e aos seus interesses intelectuais. Dentre os estilos teatrais de maior sucesso das últimas décadas, encontram-se os musicais à la Broadway e certo tipo de comédia stand-up emoldurada pelo riso fácil – ambas formas de entretenimento dóceis por excelência, dispostas a edulcorar seus conteúdos ao limite máximo do encantamento passivo por meio do qual as plateias massificadas de hoje costumam reagir a uma canção ou a uma piada.

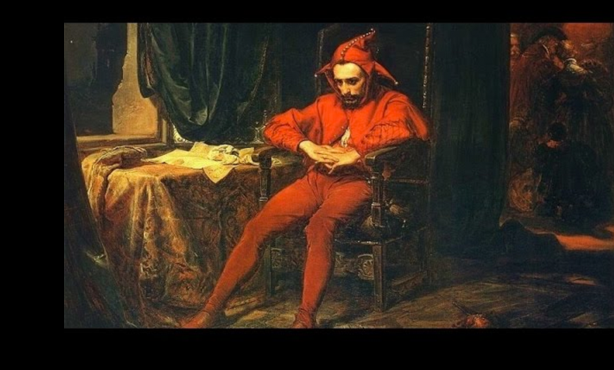

Claudio Botelho acredita em um teatro no qual atores-reis dirigem-se unilateralmente a seus espectadores-súditos, exigindo-lhes obediência integral. Ele é o performer, e o fascínio da plateia por tudo aquilo que ele possa vir a fazer em cena deve ser vivido acriticamente, em chave de emoção reativa. O diretor, cantor, ator e produtor talvez ainda não tenha se dado conta de que a era das divas do teatro acabou há muito tempo. É bem verdade que ainda há um público ávido por ser tiranizado no teatro, no cinema, na televisão, como também há cidadãos que clamam impiedosamente por tirania no campo da política, da economia, da espiritualidade, da ampla esfera da existência humana, enfim, já que o fado da liberdade muitas vezes é entendido como um fardo pesado demais para certos indivíduos carregarem.

Desde sempre o teatro se apresenta como um jogo vibrante instaurado entre ator e personagem, entre artistas e plateia, entre significados e significantes. Jogo vivido seja na tragédia grega, com suas máscaras e coturnos altamente decodificáveis; seja nos dramas shakespearianos, em que os reis adquirem a consciência da teatralidade da política e assumem, à vista de todos então, a interpretação de papéis; seja ainda nas formas cômicas e farsescas que exploram com muita engenhosidade os ritos de inversão paródica de que se abastece continuamente a vida real.

O fato que talvez Claudio Botelho desconheça é que o teatro do qual ele se fez arauto no Brasil – com resultados empresariais muito bem-sucedidos até aqui, diga-se de passagem – é um fenômeno histórico mais ou menos recente diante da imemorial tradição teatral do Ocidente. Fenômeno este dependente de um modo de produção capitalista baseado nas ideias de produtividade, desempenho e otimização (que tipo de aquisição se pode obter frente a um espetáculo que promete reunir uma dramaturgia e um cancioneiro complexos no demarcado intervalo de tempo de noventa minutos. O que fazer logo depois que expira a sessão? Ler Nietzsche em 90 minutos também?). Fenômeno este igualmente dependente de um modo de subjetivação específico, que leva o espectador a se deixar enfeitiçar por um tipo de feerismo e espetaculosidade que enchem os olhos, mas esvaziam a cabeça.

Seja por ter falhado na ingênua tarefa de ilusionista a que se impôs em pleno palco, já que alguns espectadores estavam de olhos livres e bem abertos (“Recordem-se que, na nossa incapacidade de ver, os movimentos do prestidigitador se convertem em magia”, adverte Adolfo Bioy Casares em A inveção de Morel), seja por professar, logo após o espetáculo ter sido interrompido, a crença ultrapassada no vedetismo personalista do teatro, comum ainda a muitos atores-cortesãos, Claudio Botelho merece ter seu comportamento comentado, debatido, analisado. Não com vista a produzir o bode expiatório da vez – que eles são muitos e já se vão amontoando nos altares sacrificiais armados celeremente nas midias sociais. E, sim, com o intuito de que possamos examinar um fenômeno de cultura sui generis. Formas teatrais muito engessadas desconhecem que o patrimônio de saber dos indivíduos expostos a um processo de significação mais denso entra em crise e se reorganiza, de acordo com Umberto Eco. E que, ainda em consonância com o mesmo autor, ao se organizar o patrimônio semiológico deste indivíduo, ele verá, por conseguinte, seu patrimônio ideológico desorganizado.

Espera-se do artista em questão – quem sabe em um futuro não tão distante – algo mais do que o pedido de desculpas que ele endereçou no aqui e agora a Chico Buarque. Talvez lhe seja de grande valia ter sido interrompido em sua performatividade vaidosa e autorreferente por uma plateia que reivindicou para si, no artesanato da experiência teatral, a possibilidade de duvidar de um sentido midiatizado como natural. Que a mesma disputa em torno dos significados possa também se dar em torno da opressão de negros, mulheres, pobres, homossexuais. O palco nunca deixou de ser um tablado aberto ao mundo circundante, sobre os quais transitam os significados mais diversos. “Paradoxalmente, no momento em que começa a definir o significado, a Semiologia corre o risco de deixar de ser Semiologia para tornar-se Lógica, Psicologia ou Metafísica”, lembra-nos o inspirado autor de Obra aberta, já aqui citado. Do mesmo modo, o teatro contemporâneo tem corrido o saudável risco de, ao abrir mão da instauração em cena de uma percepção e de uma intelecção controladas e controladoras, tornar-se pura Política. No amplo e complexo sentido do termo.