“Vocês não nos representam”: uma conversa com Jacques Ranciére

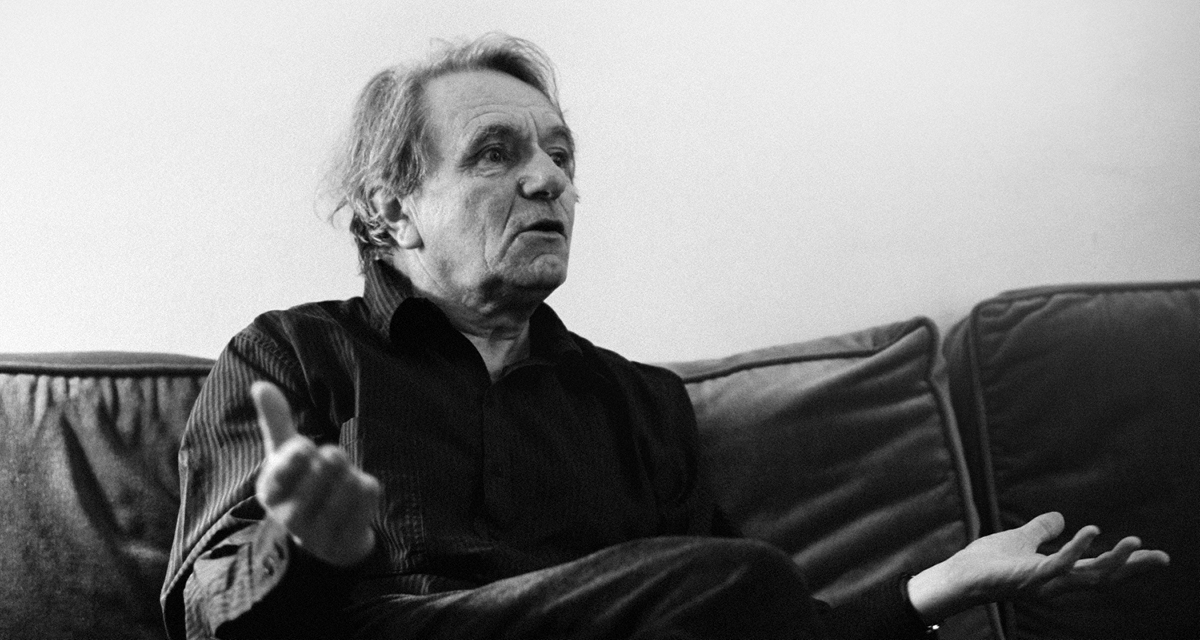

O filósofo Jacques Rancière (Foto Lana Lichtenstein)

O ódio à democracia foi escrito pelo filósofo Jacques Rancière como parte de um debate político da França de 2005, mas também poderia ser sobre o contexto político brasileiro de 2014, as eleições presidenciais sob influência das manifestações de rua do ano passado, e o fortalecimento da representação de forças de extrema-direita no parlamento, sobretudo no Congresso Nacional. Quando menciona um dos slogans que animaram manifestações de rua em Madri – “Vocês não nos representam”– Rancière também poderia estar se referindo aos cartazes exibidos nas ruas de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Numa análise que combina perspectiva crítica aguda dos impasses da política contemporânea com uma forma original de questionamento da democracia representativa, o pensamento desse franco-argelino de setenta e quatro anos expande o conceito de estética, seu ponto de partida para provocações políticas.

Editado pela Boitempo, O ódio à democracia é seu primeiro título de abordagem diretamente política traduzido no Brasil. Até aqui, o conjunto de seus livros parecia mantê-lo no campo da estética e do cinema, a partir de traduções como As distâncias do cinema e O destino das imagens (Contraponto editora), ou mesmo de clássicos como O espectador emancipado (Ed. WMF Martins Fontes), A partilha do sensível, O inconsciente estético(Ed. 34) e O mestre ignorante (Ed. Autêntica). Está na possibilidade de articular estética e política a originalidade das provocações de Rancière sobre os limites da democracia como modo de organização social e forma política.

Nesse sentido, seu livro pode se inscrever numa longa linhagem de crítica às propostas habermasianas de aprimoramento da democracia representativa a partir de um ideal de consenso e aproximar-se de pensadores para os quais a democracia significa ao mesmo tempo uma falta – dada a sua impossibilidade de representação perfeita – e um excesso naquilo que resta de irrepresentável. A democracia, provoca ele, só existe se for o governo daqueles que não têm nenhum título para governar, daqueles que excedem toda possibilidade de representação.

CULT – “O bom governo democrático é aquele capaz de dominar um mal que se chama simplesmente vida democrática”. A frase expressa o que o senhor aponta como sendo o “ódio à democracia”. A expansão da democracia é a expansão desse ódio ao povo?

Rancière – Essa frase resume o pensamento daqueles que, nos anos 1970, propuseram dar fim a uma década de turbulência democrática, marcada pela luta contra a Guerra do Vietnã, pelo movimento de direitos civis dos EUA, pelo movimento estudantil na Europa e no Japão, pela greve geral na França em 1968, e a Revolução dos Cravos, em Portugal. Era a preocupação dos políticos e dos homens de negócios reunidos para a célebre Conferência Trilateral, em 1972.

Tratava-se, para eles, de opor uma “boa” democracia a essa democracia perigosa dos movimentos sociais, restringindo a atividade democrática ao processo eleitoral. A partir daí, procuro marcar a existência de uma distância muito antiga que separa a democracia como forma de governo e a democracia como poder do povo, como aquilo que excede todas as formas institucionais. “Democracia” quer dizer o poder daqueles que não têm nenhum título para exercer o poder. Em um certo sentido, esse poder é o próprio fundamento da política. Mas é desse fundamento que os poderes existentes sempre se utilizam para reprimi-la.

A leitura do seu livro me interessou particularmente porque sou pesquisadora da filosofia política de Jacques Derrida e da sua proposição de democracia porvir. O senhor acredita que essa possa ser uma formulação que nos permite pensar o paradoxo sobre o qual o senhor escreveu, isto é, que a boa democracia é sempre um paradoxo não resolvido?

Em Derrida, assim como no meu pensamento, trata-se de pensar a distância entre o princípio democrático e a forma de governo que carrega esse nome. Mas nós concebemos essa distância democrática de maneira diferente. Para mim, o paradoxo democrático é o fato de que a ideia de poder do povo excede sempre o princípio do governo. A mim parece que Derrida, ao contrário, concebe ainda a política como princípio de aplicação da soberania. O paradoxo democrático tende, então, a se identificar, para ele, na contradição de uma forma de governo.

Foi o que aconteceu em 1991, quanto os islâmicos ganharam “democraticamente” as eleições argelinas e o governo argelino as anulou em nome da defesa da democracia. Para mim, a contradição é o enfrentamento de duas forças antidemocráticas, um enfrentamento que testemunha a ausência de uma verdadeira vida democrática na Argélia. Por pensar a política em termos de soberania, Derrida é levado a pensar a democracia porvir não apenas como uma distância em relação à forma estatal, mas em uma distância da própria política. Sua democracia tem mais aspecto de uma tarefa ética do que uma dinâmica política.

Desde 2005, quando seu livro foi publicado na França, forças de direita cresceram em toda a Europa. Há uma relação necessária entre o crescimento da extrema-direita e o ódio à democracia?

O crescimento dos movimentos de extrema-direita na França é mais um efeito do que uma causa. O fato fundamental é o crescimento da distância entre as decisões estatais e o controle popular. O sistema eleitoral tornouse cada vez mais um simples modo de reprodução de uma classe de políticos profissionais, assessorados por especialistas totalmente alheios a qualquer controle popular. E as instituições supraestatais, como a Comissão Europeia, acentuaram esse processo que esvazia de toda substância a noção de democracia e submete as pessoas, por meio de seus Estados, a decisões dos poderes econômicos.

Foi nesse contexto que a extrema-direita cresceu. É uma visão redutora e simplista ligar seu progresso ao desenvolvimento do racismo contra os imigrantes. Grande parte do seu sucesso se deve ao fato de ela explorar, em seu benefício, a distância entre a democracia oficial e o poder do povo. Em um sistema em que o poder estatal é cada vez mais estritamente ligado ao poder financeiro, e onde os partidos ditos de esquerda não se distinguem mais dos partidos de direita, a extrema-direita conseguiu se colocar como a única força exterior ao sistema dominante. Mas é claro que ela é um produto desse sistema.

As manifestações e os movimentos de rua, as chamadas “primaveras” fizeram tremer o que se chama de democracia. Pode-se pensar esses movimentos como uma demonstração da força do “demos” da democracia?

Esses movimentos certamente revigoraram a ideia de democracia no que ela tem de específica: a ideia de um poder dos anônimos como tais e a distância entre esse poder dos anônimos e o “poder do povo” incorporado no Estado. Os slogans indignados de Madri (como o “Vocês não nos representam”) são, nesse sentido, exemplares. Não é simplesmente uma denúncia voltada para os deputados que fazem mal o próprio trabalho. É a afirmação que a potência do povo e dos anônimos não se representa, que ela excede necessariamente a representação de tais ou tais grupos ou destes e daqueles interesses.

A maneira como esses movimentos começaram é, nesse sentido, significativa. Mesmo que grupos políticos constituídos tenham participado dessas manifestações, não foi ao apelo desses grupos que as pessoas responderam. Elas se reuniram a partir dessas ligações à distância e dessas formas de endereçamento aleatórias que são próprias das redes sociais. Existe aí uma experimentação de novas maneiras de se reunir e de estar junto, novas maneiras de se fazer povo: à distância das formas do jogo estatal, mas também à distância das formas de manifestação étnica ou identitária nas quais os grupos de extrema-direita nos confinam.

O senhor estabelece uma relação entre os discursos contra a democracia e o fim da URSS. Poderia explicar?

Rancière – Enquanto a URSS e o bloco soviético existiram, o discurso oficial opunha o “totalitarismo” versus a democracia, concebida como a harmonia entre Estado parlamentar, livre mercado e liberdade dos indivíduos. Mas desde que o adversário desapareceu, surgiu a concepção de que o livre mercado tem seus próprios contratos, aos quais o poder coletivo do povo e a liberdade dos indivíduos devem se submeter. Foi assim que vimos se desenvolver, particularmente na França, uma crítica aos perigos da democracia. Filósofos e sociólogos começaram a nos explicar que o conteúdo real da democracia é o poder dos indivíduos na sociedade de massa, e que a liberdade e a igualdade que esses indivíduos reivindicavam eram direitos de consumidores egoístas, em todos os mercados e de todos os prazeres.

Essa busca frenética de igualdade de prazeres pelos indivíduos democráticos teria o mesmo resultado que a busca, pelos comunistas, da igualdade coletiva. Ela seria, também, um novo princípio de totalitarismo que, para satisfazer a paixão narcísica do “indivíduo democrático”, arruína todas as formas tradicionais de relações sociais e humanas: família, religião, comunidade política etc. A ironia da coisa é que, evidentemente, essas críticas encontraram o protótipo desses consumidores liberados naqueles que têm menos a consumir: os operários lutando por seus empregos ou os jovens imigrantes nas periferias.

O senhor pode nos explicar qual é a relação entre a vida democrática e a vida apolítica?

Rancière – Tentei mostrar que a democracia não era uma forma particular de política, mas o fundamento mesmo da política: a ideia de um poder coletivo que não pode ser ameaçado por nenhuma forma de autoridade fundada sobre uma superioridade natural. O poder dos que não têm título para exercer o poder é o fundamento paradoxal da política. Esse paradoxo sempre foi vivido como um escândalo por todos os que pensavam ter um título para exercer o poder. É por isso que eles estão sempre dedicados a inverter as coisas, a apresentar a democracia como uma coisa não política,

um estilo social de vida.

Era o que Platão já fazia em seu perfil do homem democrático ateniense como um indivíduo entregue a seu bel prazer. É o que a sociologia moderna retomou com o famoso tema da “igualdade de condições” e com as descrições de uma sociedade democrática como aquela da individualidade de massa, do consumo, da padronização etc. Mas também a lógica do funcionamento estatal tende a fazer desaparecer os excessos democráticos, reduzindo a política à boa gestão e boa harmonização dos interesses de diversos grupos sociais. Isso que se chamou de consenso, e que foi apresentado como o aperfeiçoamento da democracia, é o seu contrário.

Se a democracia representativa é apenas uma forma de oligarquia, se nos elogios a essa democracia há sempre o ódio ao “demos”, e se o senhor faz também uma crítica à democracia direta, eu pergunto: existe a real possibilidade de um governo do “demos”?

Rancière – O governo do “demos” é e permanecerá sendo um paradoxo por ser, no seu fundamento, o governo daqueles que não têm título para governar. Nesse sentido, o governo do povo não poderá jamais se encarnar simplesmente em uma forma de governo. Mas a isso não se segue uma lógica do tudo ou nada. O que nós chamamos de democracia representativa não é simplesmente um governo oligárquico mascarado por uma aparência democrática. É um governo contraditório, fundado sobre uma dupla legitimidade (a do poder de todos e a do poder daqueles que “sabem” gerir o negócio coletivo). Isso quer dizer que se deve deixar um espaço para o exercício de um outro “poder do povo”, esse poder dos anônimos que excede as formas estatais de representação.

A questão então é saber se é possível construir formas duradouras de exercício autônomo desse poder, de instâncias populares que tenham formas autônomas de informação, discussão, decisão e ação: formas de existência diferentes portanto daquelas dos partidos, estruturados para a tomada do poder, seja por um partido parlamentar ou pela organização revolucionária tradicional. Esta é a questão posta por todos os movimentos recentes que procuraram não apenas ocupar o espaço público, mas recriar uma vida democrática que tem seus órgãos autônomos, suas formas de vida própria em todos os setores. Isso permanece sem solução, mas essa irresolução porta melhor o futuro que a crítica indefinida à ilusão democrática.

CARLA RODRIGUES é professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)