Virtualidade, visão e vazio

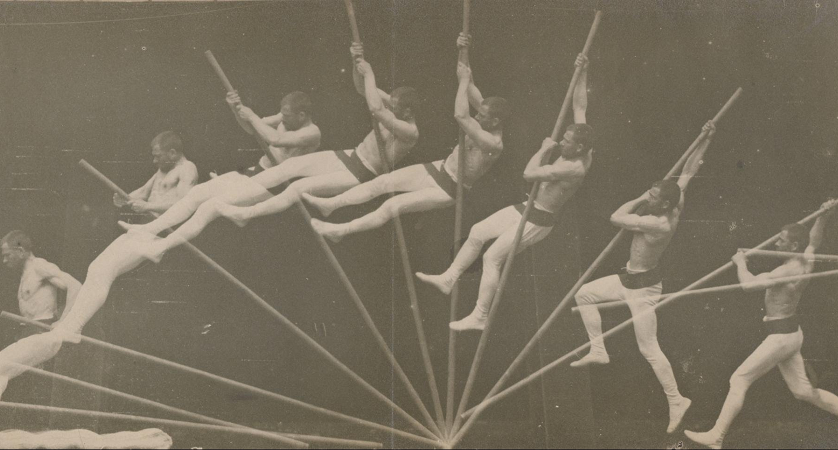

"Movements in Pole Vaulting", Etienne Jules Marey, 1890 (Foto: Reprodução/ Google Arts & Culture)

Diante da ostensiva presença do chamado mundo remoto, seria excessivo afirmar a remota presença que ele de fato mobiliza? Ou talvez: em meio à capitalização e à normalização das formas da virtualidade, seria exagero dizer que as inesgotáveis imagens que hoje vemos – essas proliferantes imagens do mundo, de nós mesmos e dos outros, moventes entre o imaginário e a imaginação – afinal são formas da ausência? Que elas aparecem, sim, mas atravessadas pela falta, por um vazio que as constitui? Ou que nessas imagens a presença é como o efeito de uma aparição que é incorpórea e descontínua? Ou ainda, que a “virtualidade”, desde sempre mobilizadora e indissociável dos nossos corpos presentes, é o modo de ser “originário” das imagens, essas presenças ausentes em si mesmas?

Está claro que a vida compartilhada nos espaços públicos, as formas do posicionamento político e as possibilidades do existir em comum estão cada vez mais atreladas à vida das imagens nos ambientes virtuais. Assim como é evidente que tais imagens, mesmo quando aparentemente livres de qualquer apropriação pelo mercado, sustentam as atuais modulações do espetáculo e da alienação, do trabalho, da segregação e do entretenimento. Assim como sustentam os processos de identificação e desidentificação com os quais derivam as subjetividades, em seus afetos mais íntimos e inconscientes. Mais que nunca, as imagens mobilizam Eros e Tânatos: os desejos de enlace e as forças criativas, mas também as paixões extremadas e destrutivas, ligadas ao nosso mal-estar. Claro, as imagens nos constituem, individual e coletivamente, sendo ao mesmo tempo o que somos e o que não somos. Daí a complexidade do que está em jogo com a virtualização do mundo, quando essa forma de vida remota é vista como a evolução mais lógica e acabada da presença e do presente.

A rememoração analógica de experiências prévias ao mundo digital pode amparar nosso posicionamento diante dessa acachapante lógica algorítmica. Com essas experiências, uma via crítica pode ser percorrida. Um caminho que reativa ou reforça a suspeita a respeito do que vemos e do que nos olha neste mundo virtual ou remoto: uma forma de desnaturalização da visão e das técnicas do olhar, que então se mostram imprevisíveis, interrompidas – cheias de vazio, por assim dizer.

***

Mais de uma vez, Jorge Luis Borges relacionou “os sórdidos pesadelos de Kafka” ao infinito. E ao infinito também se deve a pregnância do qualificativo kafkiano, seja ele mórbido ou alegre. Nesse sentido, nada mais certo do que postular que Zenão de Eleia, com seus célebres paradoxos, seria contemporâneo de Kafka, ou a posteriori um dos seus precursores: “o móvel e a flecha e Aquiles são os primeiros personagens kafkianos da literatura”. Mas Borges também foi leitor atento de Piotr Demianovich Ouspensky, autor de Tertium Organum, publicado em 1912.

Aí Ouspensky especula sobre a espacialidade do tempo. Diz que, “existindo, todo corpo tridimensional se move no tempo” e “deixa a marca do seu movimento na forma de um corpo temporal, ou de um corpo tetradimensional”. No entanto, em razão das “propriedades do nosso aparato de percepção, nunca vemos nem sentimos esse corpo; só vemos seu segmento”, o corpo tridimensional. A consequência, para Ouspensky, é que um corpo tridimensional é “meramente a projeção de um corpo tetradimensional”. É “seu desenho, sua imagem no nosso plano”. Ou seja, “um corpo tetradimensional é um número infinito de corpos tridimensionais”, “um número infinito de momentos de existência”. E arremata: “o corpo tridimensional que vemos é só uma figura na película cinematográfica, uma de uma série de instantâneos”.

Ouspensky está dizendo que a aparência nos engana: ela não oferece a existência existindo; apresenta apenas estados e posições, momentos de existência análogos aos fragmentos justapostos, mas a rigor imóveis, de uma película cinematográfica.

E, como no cinema, há um vazio entre esses fragmentos: diz-se que num filme em película, os espaços entre os quadros ocupam cerca de quarenta por cento do tempo de projeção. Assim, a continuidade, o movimento, enfim a presença é somente um efeito: uma aparição resultante do aparato, o resultado de um artifício (técnico, perceptivo) que oblitera o vazio e a imobilidade. Esses artifícios, muitas vezes naturalizados, podem ser contrapostos, e o primeiro gesto necessário é expô-los como natureza de segunda ordem. Flores azuis no jardim da técnica, diria Benjamin.

***

Dziga Vertov expôs muito bem esses artifícios; fez disso um método, até. Em Câmera olho (1924), para mostrar os processos de produção de cooperativas e de camponeses (contrapondo-os aos do setor privado), decidiu remontar o tempo ao contrário, indo do produto acabado (a carne, o pão) ao seu estado material original. Com isso criou uma aporia, já que no filme coincidem o avanço da série de imagens e a regressão do tempo linear. Também fez questão de mostrar ao público como um filme era montado, ou seja, como nele operava a técnica. Em Um homem com uma câmera (1929), vemos os fotogramas imóveis sendo cortados, justapostos, emendados e depois rodados, isto é, por meio da aparente continuidade do filme, vemos a real descontinuidade das séries.

Já Marcel Duchamp e Man Ray apostaram no efeito da vertigem: no curta Anémic cinéma (1926), a rotação dos discos se dá em sentido anti-horário, e a montagem das frases exibidas suspende, por um excesso significante, a coincidência entre presença e identidade, interna ou externamente aos signos, por fim esvaziando toda aposta representacional, daí anêmica.

Essas experiências mantêm sintonia com o que lemos em O inconsciente, onde Freud pensou o tempo como resultado da operação intermitente do aparelho consciente, enquanto o inconsciente seria descrito como uma espécie de arquivo imune aos efeitos da passagem corrosiva da temporalidade. Para Freud, o tempo está relacionado ao funcionamento descontínuo e protetor da consciência, e não ao arquivamento “infinito” e não-cronológico do inconsciente. Mary Ann Doane afirmou: “tempo é aquilo que não deixa registro – ele emerge do fracasso da representação”. Ou seja, “ele é um efeito, uma espécie de espelhamento da operação do sistema psíquico”.

Daí, ademais, a relação entre Freud e as experiências fotográficas levadas a cabo por Eadweard Muybridge, Thomas Eakins ou Etienne-Jules Marey. Fisiologista que seguiu as investigações de Hermann von Helmholtz e figura central no experimento da cronofotografia, Marey estava interessado em apreender o “tempo perdido”, ou como Mary Ann Doane escreveu, “o tempo durante o qual nada parece acontecer – o tempo entre a recepção do choque nervoso ou do impulso pelo músculo e a contração do músculo”.

Para lidar com o desafio, Marey buscou decupar os movimentos em intervalos fotográficos cada vez menores, com sequências de posições cada vez mais numerosas, numa mesma placa, até que o próprio tempo, infinitamente divisível, se mostrasse representável. Os impasses parecem incontornáveis: se diminuir o número de capturas significava ampliar o vazio entre os instantes, ampliando o “tempo perdido”, aumentar a quantidade de posições implicava a sobreposição das figuras e, no limite, a sua indistinção, em razão da saturação da imagem produzida.

Marcel Duchamp, um precursor de Borges, viveu em Buenos Aires entre 1918 e 1919. “Segundo me contou”, escreveu Octavio Paz, “passava as noites jogando xadrez e dormia durante o dia. Sua chegada coincidiu com um golpe de Estado e outros transtornos públicos que ‘dificultavam a circulação’. Conheceu pouquíssima gente […]”. Não obstante, em Buenos Aires, Duchamp trabalha. Conhecedor da cronofotografia e dos estudos de Muybridge com o movimento de cavalos, o artista já decompusera a forma em Nu descendo a escada (1912), de acordo com um interesse pelo estatismo (afastando-se do movimento apolíneo dos futuristas).

Segundo Raul Antelo, mais que o olhar (regard), é o retardo (retard) que Duchamp exercita em Buenos Aires; cidade em acelerado processo de modernização, mas que vive uma espécie de anestesia tensa, marcada, em janeiro de 1919, pela Semana Trágica, um dos eventos inaugurais da biopolítica na região: greve geral (cuja organização impressiona Katherine Dreier, incentivadora do dadaísmo, que acompanha Duchamp) e violenta repressão ao movimento operário anarquista e aos imigrantes.

Interessado no indefinido a que está sujeito o inconsciente ótico, Duchamp trabalha o diferimento, o que significa que as máquinas por ele pensadas produzem um efeito póstumo, improdutivo. O objeto é atravessado por uma diferença que envolve também o olhar, isto é, a unidade do sujeito. Nesse sentido, a estereoscopia portátil (Estereoscopia à mão) oferece um encontro faltoso entre uma imagem visual subjetiva e a presença material do objeto: uma montagem protética, no limite insustentável, de um mundo fragmentado. No Pequeno vidro, também feito na cidade, o teatro do mundo é exposto numa máquina geradora de desejo, mas como espetáculo anestésico: “Para olhar (do outro lado do vidro) com um olho, de perto, durante quase uma hora”, diz o título. “Aquilo que o olho percebe, em primeira instância e de forma imperfeita, esconde sempre, en retard, uma configuração mais complexa e invisível”, escreveu Antelo.

E se La mariée mise à nu par ses célibataires, même, conhecida como Grande vidro, faria da noiva uma espécie de motor, sua mecânica é parte de um processo “não analisável pela lógica”, de modo que “a noiva, os celibatários e, por implicação, também o espectador são suspensos em um estado de desejo permanente”, frisou Calvin Tomkins em sua biografia do artista. Após meses no ateliê de Duchamp em Nova York, aliás, a obra seria fotografada por Man Ray em seu trabalho de criação de poeira, isto é, seria pensada, por meio da técnica (supostamente) mais objetiva, como uma duração que frustra a pretensa transparência da visão e a realização do desejo.

Graciela Speranza sintetizou: Duchamp “introduz o vazio”. Em seus trabalhos, há uma diferença infraleve – même – que trabalha o tempo, a presença e a ausência do que é percebido

***

Tais experiências nos permitem reafirmar que, ao contrário do que pode parecer, o mundo virtual ou remoto não é a realização plena de uma presença ampliada, global, just in time, sem interrupções, nem vazios. Não é a precisa superação tecnológica das imprecisas distâncias analógicas.

Sim, esse mundo abre oportunidades, contatos possíveis, novas formas de criação, participação etc. Mas é por excelência o mundo das imagens: nada nele escapa à ambivalência do olhar – ao contrário, parece intensificá-la –, que sempre vê e ao mesmo tempo não vê. E mais: é agora o mundo maquínico da pré-visão mundial, alcançada pelos processos aparentemente autônomos de algoritmos que compõem produtos e serviços; respondem aos nossos desejos e afetos; servem de mediação para as relações pessoais, sociais e políticas etc.

É fundamental expor os artifícios, os efeitos, as condições que tal mundo impõe e, principalmente, como podemos desse mundo dispor criticamente, de acordo com nossas disposições. Para conjugar a virtualidade e a visão não se pode obliterar o vazio: desde sempre, a forma de ser dessas ausências chamadas imagens.

Artur de Vargas Giorgi é professor de Teoria Literária da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)