A experiência, a memória e a necessidade de narrar

O escritor italiano Primo Levi: desejo e necessidade de narrar sua experiência impulsionam seu itinerário de escritor (Foto: Reprodução)

Primo Levi é um dos maiores escritores e pensadores do século 20. O reconhecimento desse italiano de origem judaica como nome fundamental da narrativa do Novecento, porém, foi lento e gradual. Preso como partigiano pela milícia fascista em dezembro de 1943, entregue aos alemães e deportado como judeu para o campo de Monowitz (Auschwitz 3) em fevereiro de 1944, o químico antifascista sobreviveu, como ele mesmo diz, por acaso. E faz dessa experiência a gênese de sua literatura.

O desejo e a necessidade de narrar sua experiência impulsionam seu itinerário de escritor. O testemunho e a invenção literária são dimensões complementares que devem ser consideradas simultaneamente ou, nas palavras do organizador de suas obras completas, Marco Belpoliti, observadas “de frente e de perfil”. Partindo da memória voluntária, matéria de suas duas primeiras obras, É isto um homem? (1947) e A trégua (1963), o autor cultiva os mais diversos gêneros literários, da autobiografia à poesia, dos contos de ficção científica ao romance e ao ensaio. A análise de sua obra deve considerar dois aspectos que estão na origem da construção de seus escritos: o primeiro é o ponto de partida de sua literatura, nascida da experiência como prisioneiro e da observação daquele universo; o segundo é a sua formação, pois, como químico, o olhar que dirigia ao mundo era orientado pela ciência que escolheu, pelo trabalho técnico de “montador de moléculas”. No lançamento de sua primeira coletânea de contos, Histórias naturais (1966), afirmou: “Sou um anfíbio, um centauro (…). E parece-me que a ambiguidade da ficção científica reflete meu destino atual. Eu me divido em duas metades. Uma é a da fábrica, sou um técnico, um químico. A outra, porém, é totalmente destacada da primeira, e é nela que escrevo, respondo às entrevistas, trabalho sobre minhas experiências passadas e presentes. São exatamente dois meios cérebros. É uma ruptura paranoica”.

Mas a ruptura evocada pelo autor, na verdade, não existe. Toda a força que a formação e a profissão exercem em sua escrita – Levi aposenta-se da indústria química em 1978, depois de lançar A chave estrela – manifesta-se já em seu estilo e sua construção linguística. Desde o livro de estreia – em que o olhar do cientista permitiu definir o Lager como um grande “experimento biológico e social” – até a mais pura ficção científica, nenhuma página do escritor está dissociada dos dois pilares fundamentais de sua obra: a experiência de deportado e sua formação científica.

Com base nas escolhas literárias que faz – a clareza como fundamento da linguagem e a observação como método de escrita –, Levi decide pela objetividade de análise e exposição a fim de cumprir a função de testemunha do Lager: dizer o indizível, permitir que o leitor compreenda o incompreensível. Refletindo sobre as relações humanas em situações extremas, seu testemunho e sua ficção estão intrinsecamente ligados a uma análise da condição humana que é histórica e atemporal.

Na conclusão de sua última obra, Os afogados e os sobreviventes (1986), Levi diz: “Aconteceu, logo pode acontecer de novo: este é o ponto principal de tudo quanto temos a dizer”. A observação criteriosa, a clareza e a objetividade de Primo Levi são fontes indispensáveis de diálogo e reflexão num tempo em que a memória é atacada e a história é revista em favor de muitas pós-verdades.

A carta aqui publicada é de 26 de novembro de 1945 e foi enviada a tios e primos refugiados no Brasil, após as leis raciais de 1938 na Itália. O documento, que estava no arquivo pessoal da família, permaneceu inédito até fevereiro de 2019, quando foi cedido pelos filhos Lisa e Renzo Levi para as comemorações do centenário de nascimento do autor. A carta veio a público no jornal La Stampa, de Turim, e é de suma importância para reconstruir o itinerário de Primo Levi.

Ele foi libertado do Lager pelo Exército Vermelho em 27 de janeiro de 1945. Nas mãos dos russos, empreendeu uma longa e quase inexplicável odisseia pela Europa, aventura contada em A trégua. Só em 19 de outubro chega à casa em que vivera por toda a vida, no número 75 do Corso Re Umberto, em Turim. Pouco mais de um mês depois, escreve aos parentes que viviam no Brasil. Ernesto Ferrero, estudioso que conviveu com o autor e que preside o Centro Internazionale di Studi Primo Levi, nota que, “se excluirmos o memorial sobre a organização médica e sanitária no campo de Monowitz (…), é a primeira vez que Primo escreve sobre a tragédia que viveu”.

Este é, assim, um dos primeiros relatos do autor sobre sua experiência, e já podemos perceber nele algumas das características marcantes de seu estilo. Aí estão a discreta ironia: “Fui encarregado pela família de escrever a vocês (…) até porque creio ser quem tem coisas mais interessantes a contar”; Monowitz “não era um campo ruim”. Uma linguagem que pretende ser concisa e exata, sem o intuito de suscitar comoção; e a lucidez de quem, olhando o passado e a própria experiência, parece perceber que os “fascismos” ainda sobreviveriam.

A família de Levi no Brasil

Em setembro de 1938, o governo fascista impôs um conjunto de leis antissemitas na Itália. As chamadas “leis raciais” cassavam direitos, prendiam e espoliavam os judeus, por isso muitos deles, para fugir da perseguição, vieram buscar uma nova vida deste lado do Atlântico.

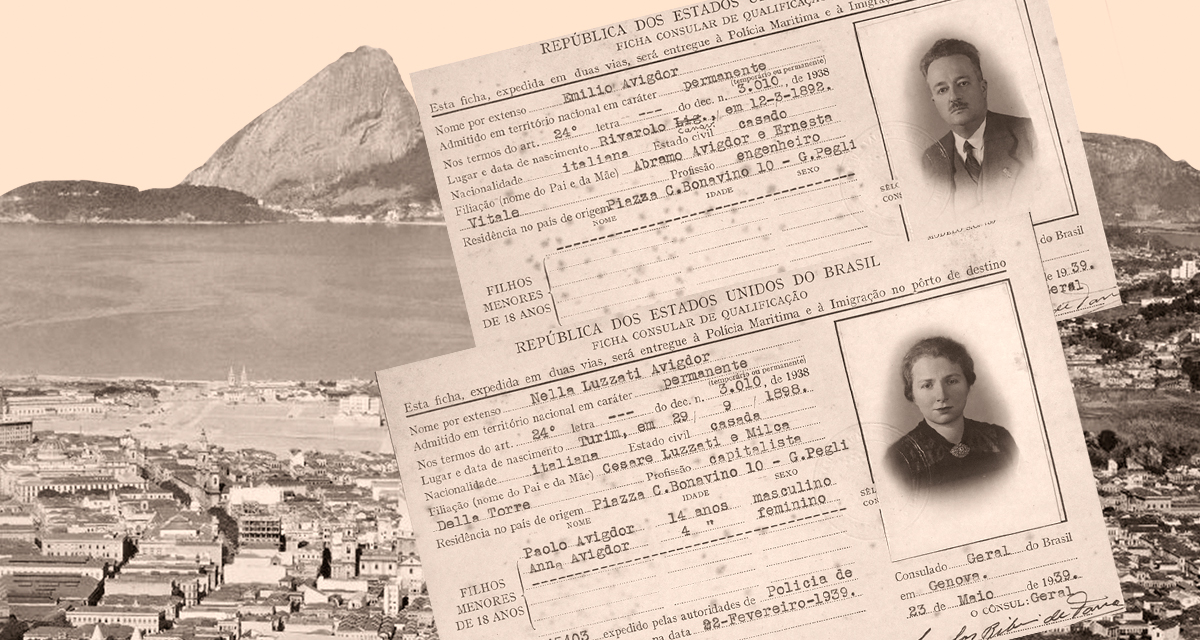

A carta escrita por Primo Levi, apresentada aqui, foi endereçada a São Paulo, mais precisamente à rua Dona Antônia de Queirós, número 52, no bairro da Consolação. No final de 1945, ali vivia sua tia materna, a dona de casa Nella Luzzati Avigdor, com o marido, o engenheiro Emilio Avigdor, funcionário das Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, e os filhos Paolo e Anna Lisa. A família chegara ao Brasil em 12 de julho de 1939, desembarcando do vapor Conte Grande, no porto de Santos.

Dois outros primos de Levi – por parte do pai, Cesare – vieram morar no Brasil depois da emissão das leis raciais na Itália. Os filhos do tio Enrico, os irmãos Paolo Emilio Levi e Franco Ugo Levi, desembarcaram no porto do Rio de Janeiro em 14 de março de 1939, para depois fixar residência em São Paulo. Todos eles voltaram para a terra natal, provavelmente, entre as décadas de 1970 e 1980.

Leia, abaixo, a íntegra da carta de Primo Levi enviado aos parentes exilados no Brasil:

“Não éramos mais homens”

Turim, 26.11.1945

Caríssimos tios e primos,

Fui encarregado pela família de escrever a vocês, algo que faço com muito prazer, até porque creio ser quem tem coisas mais interessantes a contar. Acredito que já saibam de meu retorno e, além disso, tenham uma ideia do que era a Itália de dois anos, um ano atrás. Dito isso, aqui vai um resumo de minha história.

Em novembro de 1943, entrei num grupo de partigiani em Brusson (Aosta). Em 13 de dezembro de 1943, fui preso por uma patrulha da Milícia republicana fascista: estávamos ainda em fase de preparação, não estávamos armados: não houve confronto. Comigo foram presos dois rapazes e duas amigas minhas, ambas judias: Vanda e Luciana. Estávamos com documentos falsos: apesar disso, decidimos (nós três) admitir que éramos judeus, acreditando que seria a única forma de justificar nossa presença ali e evitar a condenação por atividade partigiana. Fomos, de fato, absolvidos: mas, como judeus, enviados a Carpi, para um campo de concentração.

Como temíamos, o lugar nada mais era que a antecâmara da deportação: em 22 de fevereiro de 1944, partimos todos, 650 desesperados. Crianças, mulheres, idosos, cinquenta confinados em cada vagão de carga, quatro dias e quatro noites de viagem, sem dormir, sem água. Vimos desfilar pelas frestas nomes de cidades austríacas, depois tchecas, depois polonesas. Finalmente, à noite, o trem para: já estamos cercados pelo arame farpado, chegamos em Auschwitz, na Silésia. Os alemães nos fazem descer, rápidos e metódicos nos dividem em três grupos: 95 homens válidos, 29 mulheres válidas e os outros. Minhas duas companheiras desapareceram na escuridão: não verei mais Vanda.

Digo logo que, de todo o trem, estamos ainda vivos 15. O grupo inteiro dos inválidos foi morto na câmara de gás naquela mesma noite: estavam entre eles Ylca, Ruggero e Raimondo. Remo estava comigo entre os 95: fomos enviados a Monowitz, campo anexo a Auschwitz. Raspam nosso cabelo, tatuam em nosso braço números progressivos, tiram nossas roupas e nos vestem com imundos trapos listrados: não éramos mais homens. Ninguém mais espera sair. No dia seguinte começa o trabalho e, para quem não morre, continuará por onze meses, sem um só dia de descanso. Quem quebra pedras, quem carrega tijolos, quem cava, quem transporta sacos de carvão e de cimento. Nenhum de nós entende alemão e, por isso, não economizam nas pancadas. Faz frio: nevou ainda em abril, o vento sopra gelado dos Cárpatos, fará frio também no verão, e nós passamos o dia todo ao ar livre, mesmo sob chuva.

Depois da primeira semana, a fome já é uma obsessão, é nossa fiel companheira até o fim: à noite, o campo inteiro só sonha com comida. O despertar é às 4 horas, dormimos dois em cada cama, 200 em cada barracão de madeira: no campo, somos 10 mil, e se falam todas as línguas da Europa. Quem adoece levemente é colocado de repouso por alguns dias: os doentes graves desaparecem, vão para um campo a 10 quilômetros daqui, onde tudo é muito bem organizado, e a câmara de gás tóxico e o crematório funcionam sem interrupção. Mas não precisa estar doente: basta estar debilitado, ou muito velho, ou ainda ter apenas um momento de má sorte: as “seleções” se sucedem em intervalos irregulares e, numa fração de segundos, julgam se estamos ou não em condições de ainda fornecer trabalho útil. Quatro milhões de judeus cruzaram a porta da câmara de gás. Por três anos, a chaminé escureceu o céu. Mas tudo acontece metodicamente, do modo mais econômico: antes da cremação, são retirados os dentes de ouro dos cadáveres; as cinzas, como material fosfático, vão para as estações experimentais de agronomia.

Eu estive em Monowitz por onze meses. Não era um campo ruim: afora os “selecionados”, os mortos por doença ou espancamento eram cerca de vinte por dia. Soube depois que as condições das mulheres eram muito piores do que as nossas. Os últimos dois meses passei trabalhando como químico, em um laboratório: faltavam homens para os alemães naquele momento, e eu tinha passado num concurso para a vaga: isso contribui para me salvar das doenças, mas não da fome.

Em janeiro de 1945, as forças russas marcharam sobre Cracóvia: no dia 17, os alemães decidiram evacuar a área, reuniram todos os válidos e os arrastaram com eles. Pouquíssimos entre esses, que eram a maior parte, se salvaram: uma parte foi morta pelos alemães, a outra morreu de frio e de fome. Cinco dias antes, eu havia contraído escarlatina, e fiquei: é difícil não pensar em um milagre; nunca tinha ficado doente antes. Parece que os SS tinham ordem de nos eliminar também, futuros acusadores: não tiveram tempo. Ficamos abandonados à própria sorte por dez dias, éramos 800; nesse período, 200 morreram de fome, frio e doença. No décimo primeiro dia, vimos a primeira patrulha russa.

Desde então, a história se torna menos trágica; fiquei até julho em Katowice, em um campo de espera russo; depois de uma inexplicável excursão pela Ucrânia, passei o verão em outro campo russo, dessa vez na Rússia Branca, perto de Bobruisk; finalmente, em 15 de setembro, chegou a ordem de repatriação. A viagem durou 35 dias, passando por Ucrânia, Romênia, Hungria, Eslováquia e Áustria. Cheguei em casa no dia 19 de outubro, com uma barba à la Cavour e vestido de soldado russo; estou bem, até um pouco gordo demais. Não fazia a mínima ideia se encontraria a família viva e a casa de pé. Luciana também voltou: é médica, não fez trabalhos difíceis. Como creio que sabem, Remo também está a salvo.

Como balanço pessoal, perdi muitos dos meus amigos mais queridos e, conforme retorno à vida civil, sinto mais dolorosa a falta que eles me fazem; me vejo desorientado e atrasado com os estudos e o trabalho (vocês sabem que antes eu estava empregado em Milão, na Wander, que é uma empresa suíça que fabrica Formitrol?), aliás, no momento ainda estou desempregado: mas aprendi o alemão e um pouco de russo e polonês, e vi um bom pedaço da Europa que poucos estrangeiros viram.

As impressões gerais são pouco alegres: a Europa está velha, amaldiçoada e louca; a Itália ainda está entre as regiões privilegiadas. Os alemães não são homens; seria preciso destruí-los ou reeducá-los, e ambas as coisas são impossíveis: falei com alemães prisioneiros dos russos, depois do armistício: sérios, frios e convictos, ele dizem: “Dessa vez também deu errado: da próxima, dará certo”. Os russos esqueceram Marx, sentiram o gosto do Ocidente e não têm muita vontade de parar. Os Bálcãs são, mais do que nunca, um barril de pólvora: todos os velhos problemas de disputa de fronteiras ainda estão em aberto, e cada um se aproveita da situação obscura para ganhar espaço. Na Polônia, depois da ocupação russa e até junho, foram mortos em pogrom mais de 2 mil judeus que tinham escapado do massacre nazista. Centenas de milhares de prisioneiros de guerra ainda aguardam a repatriação. Entre eles, ao menos 20 mil italianos ainda passarão um inverno nos campos russos, além dos Urais.

Quanto à Itália, talvez saibam alguma coisa daqui. A melhor parte da nossa geração (no Norte; no Sul as coisas ocorreram de forma diferente) participou da resistência contra os alemães e os neofascistas, da luta partigiana e da insurreição de abril de 1945. Como costuma acontecer, os melhores morreram, e depois de tudo o cenário foi invadido pela ambição e pela fé duvidosa. As consciências íntegras que sobreviveram estão desiludidas: o fascismo demonstrou ter raízes profundas, muda de nome, estilo e métodos, mas não está morto e, sobretudo, faz resistir aguda a ruína material e moral que provocou no povo. Faz frio, há pouca comida, não há trabalho; floresce o banditismo e, enquanto se fala de democracia social, crescem monstruosos e novos capitalismos nascidos do comércio ilegal, do mercado negro: é a aristocracia mais antissocial. A guerra acabou, mas ainda não há paz.

Por todas essas razões, me interessaria muito receber informações de vocês, sobre suas condições de vida: possibilidade de trabalho para técnicos, grau de xenofobia, custo de vida, desenvolvimento da indústria. Não tenho ainda nenhum projeto preciso, por isso, tudo pode me interessar.

Encontrei todos os parentes bem: alguns um pouco envelhecidos. Os hábitos estão muito mudados, somos todos um pouco ciganos: não se tem mais empregadas domésticas, viaja-se com muita desenvoltura em vagões ou em caminhão de carga, estabelece-se onde e como é possível, não se fazem projetos para além de uma semana. Tudo isso, às vezes, tem suas vantagens.

Embora não tenha uma ideia clara da sua situação aí, leio com certa surpresa que vocês falam em voltar. É somente uma impressão pessoal minha, mas me parece um pouco prematuro: acredito que ainda acontecerão fatos surpreendentes na Europa.

Recebemos por volta do último dia 23 o pacote endereçado à via Lamarmora, e também o endereçado a Livorno, e lhes agradecemos coletivamente: certas coisas não costumamos ver por aqui todos os dias. Muitos beijos a todos, esperamos sempre notícias de vocês

Primo

Ia me esquecendo de dizer que, em fevereiro de 1945, logo que os russos permitiram, não podendo escrever para Turim ainda nas mãos dos alemães, escrevi uma longa carta para vocês que, evidentemente, se perdeu.

AISLAN CAMARGO MACIERA é doutor em Letras pela USP

MAURÍCIO SANTANA DIAS é doutor em Teoria Literária pela USP e professor da FFLCH-USP