Pardo: lugar e não-lugar

Os casos recentes de desqualificação de candidatos às cotas raciais universitárias pelas comissões de heteroidentificação racial colocaram na ordem do dia o debate sobre a legitimidade desse processo. A maioria dos textos de opinião e entrevistas que pude ler sobre o assunto centram sua discussão nas questões: essas bancas de heteroidentificação racial deveriam existir? Seriam elas tribunais raciais? Sem elas, como lidaríamos com as tentativas de fraude nas políticas de cotas?

Ainda que essas questões sejam capitais, centrar o debate nelas acaba jogando para baixo do tapete o problema que as fundamenta, a saber: o lugar do pardo na questão racial brasileira. Isso também se deve aos limites de espaço desses tipos de texto, que devem privilegiar a concisão e não conseguem traçar um arco histórico e conceitual mais amplo que nos ajude a abordar o problema na complexidade que ele exige. Meu texto visa contribuir nessa direção. Para isso, trarei, além dos estudos sobre a questão racial brasileira, referências do meu campo de atuação, a psicanálise.

Mestiçagem, identidade nacional e racismo à brasileira

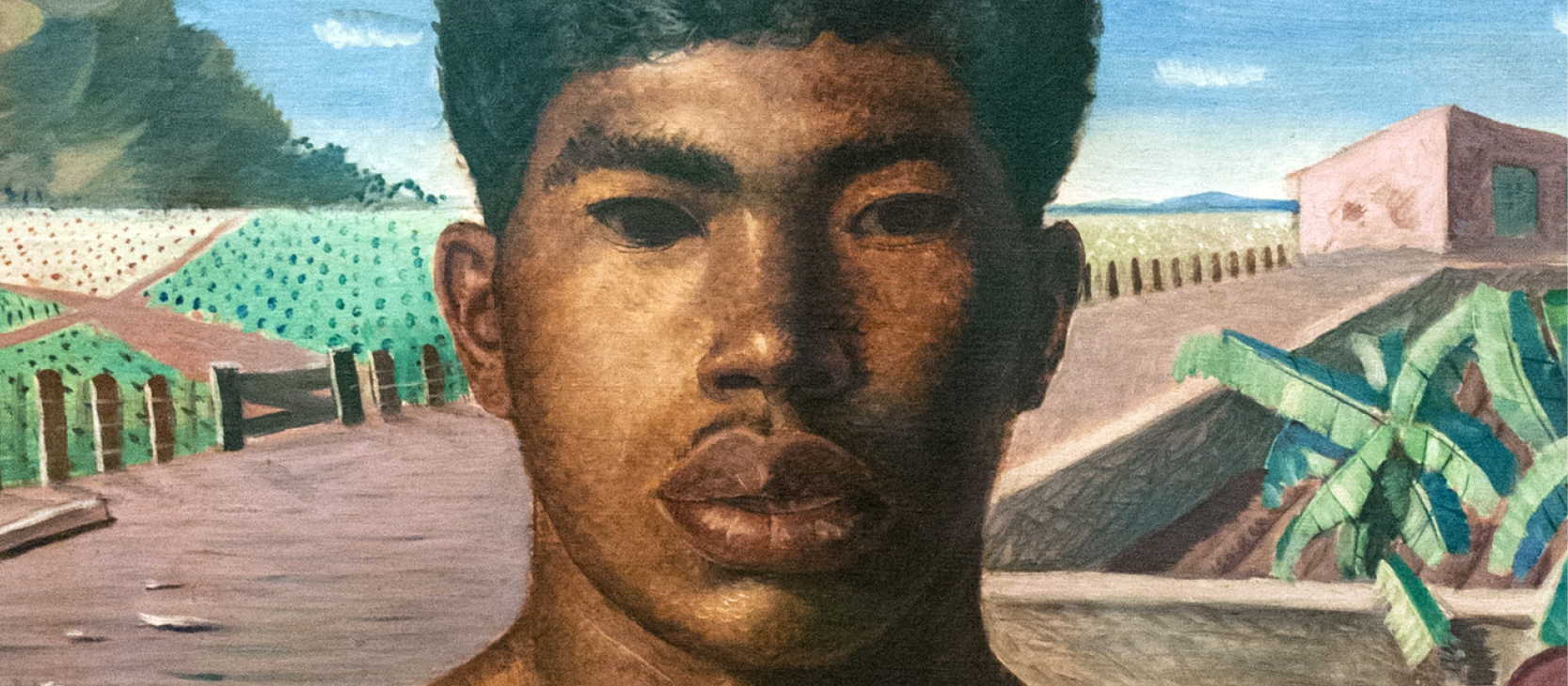

Existe uma ideia com grande entranhamento cultural no Brasil de que a mestiçagem seria um dos símbolos maiores de nossa identidade nacional. Não só isso, ela deveria ser celebrada como um de nossos grandes bens, origem da criatividade e qualidade da nossa produção cultural, da harmonia e amor entre as raças e da beleza mestiça que surge desse amor, nosso charme moreno e tropical.

Essa visão sobre a miscigenação é atribuída especialmente ao pensamento de Gilberto Freyre. Os filhos da casa grande com a senzala, mulatas e mulatos, são os símbolos da superação das fraturas do tecido social brasileiro, exprimindo a união entre as raças e as classes, a origem daquilo que temos de mais próprio e que dá coesão ao país. A nossa miscigenação é motivo de orgulho para um país harmônico e diverso, e nela residem nossas maiores qualidades. O amor da miscigenação transformou a dureza e a violência da escravidão na pérola da brasilidade.

À primeira vista, esse é um ideário apelativo. Afinal, quem dava o tom no debate sobre a miscigenação no Brasil antes de Freyre eram as teorias eugênicas de Silvio Romero, Nina Rodrigues, Oliveira Viana e outros pensadores do chamado racismo científico. Eles argumentavam que o enegrecimento da população brasileira levaria à sua degenerescência étnica, moral e cultural. Esses autores defendiam, inclusive, políticas de branqueamento da população brasileira através da imigração de europeus, que deveria ser favorecida pelo Estado. Além disso, temos que lembrar que Freyre escreve seus textos enquanto assiste ao crescimento do nazismo, com toda a importância que as teorias eugênicas têm nesse nefasto capítulo de nossa história recente. Tudo isso faz parecer que a celebração da miscigenação seria então uma conquista cultural. Não só uma chave para compreensão da nossa questão racial, mas também um horizonte de realização da nossa nação, que deveria inspirar o resto do mundo. Mas seria isso mesmo?

Diversas figuras importantes do movimento negro no Brasil têm apontado como esse ideal de um povo miscigenado, sincrético e harmônico serve para escamotear as violências raciais sistêmicas de nosso país. Esse ideal é o mito da democracia racial: sob o véu de um país tolerante com as diferenças – que superou seu passado escravocrata com uma cultura que festeja sua diversidade étnica e seu sincretismo cultural –, sob esse belo véu se cometem violências, marginalizações e opressões sistêmicas contra pretos e pardos. Elas se expressam em cada esquina de nossa sociedade, na desigualdade salarial entre negros e brancos; no recorte racial de nossa população carcerária; na maior probabilidade de você ser abordado violentamente por um policial, ser preso injustamente ou receber uma bala perdida quando se é negro; no racismo sutil que sugere que pessoas negras peguem o elevador de serviço e no grotesco que as pesa por arrobas.

A discrepância entre a bela imagem da miscigenação harmoniosa e a dura realidade do racismo levará Lélia Gonzalez a dizer que o mito da democracia racial é a neurose cultural brasileira: reprime-se a violência racial, uma vez que ela avilta o ideal coeso do Brasil como um país sem preconceitos e fronteiras de cor; e, como um sintoma neurótico, o reprimido retorna na violência racial disfarçada, em uma formação de compromisso que dissimula seu caráter racista. Para Lélia, um exemplo maior desse retorno do reprimido é o lugar destinado à mulata na cultura brasileira, que é admirada e glamourizada no carnaval para, na semana seguinte, quando se transfigura de rainha da bateria para empregada doméstica, ser desprezada como alguém por quem não se deve nutrir amor e muito menos consumá-lo em casamento. Para isso, tem-se até ditado popular: “Branca pra casar, negra pra trabalhar e mulata pra fornicar”.

Daí viriam também as diversas maneiras tipicamente nacionais de envolver nossas violências raciais em um manto de ternura, numa mistura de ódio e afeição cuja expressão paradigmática é a relação das amas de leite/empregadas domésticas com suas sinhás e sinhôs, patroas e patrões e os filhos destes. Essa jabuticaba brasileira das relações raciais é desnudada brilhantemente em obras que, ao tratar da intimidade de personagens que as vivem, captam as sutilezas e ambiguidades de nosso racismo. É o caso, por exemplo, de “O avesso da pele” de Jefferson Tenório, especialmente no capítulo em que ele trata da relação de um homem negro com a namorada branca e sua família. Sim, justamente o capítulo que tem servido de base para o processo de censura a que vem sendo submetida a obra, o que mostra que ela de fato toca na ferida.

Para além da repressão apontada por Lélia, Jô Gondar chama nossa atenção para a maneira como o mito da democracia racial deslegitima a percepção daqueles que sofreram o racismo de que foram alvos de violência. A narrativa oficial de que o racismo não existe em nosso país impede que aqueles que sofreram com episódios racistas os compreendam como tais. A hegemonia cultural desse mito nos lega uma linguagem incapaz de reconhecer as violências raciais perpetradas no país, destituindo-nos de recursos simbólicos para nomeação desses aviltamentos e desautorizando elaborações narrativas que nomeiem o racismo. Para a autora, essa desautorização é o principal agente do trauma racial brasileiro.

A luta antirracista tem se oposto a essa ideologia, desafiando a imagem do Brasil como país harmônico devido a sua miscigenação. Isso leva à palavra de ordem: não há democracia racial no Brasil, mas sim uma violência sistêmica contra negros que deve ser nomeada como tal. O reconhecimento do racismo constituinte da vida social brasileira leva a assunção da nossa responsabilidade como sociedade para com as violências perpetradas. A dívida histórica então assumida clama por ações afirmativas, que visam remediar as injustiças cometidas. Devemos pensar a importância desse processo tendo como paralelo o conceito de reparação em psicanálise. O reconhecimento da integridade subjetiva do outro e dele como meu semelhante deve levar ao sentimento de culpa, decorrente da consciência sobre a violência contra ele deferida. O sentimento de culpa faz par com as noções de responsabilização e dívida histórica. Assumida a responsabilidade, atos reparatórios tais como as ações afirmativas são formas de encaminhar o sofrimento psíquico das duas pontas da cadeia de violência: aquele que a cometeu e se responsabilizou por ela e aquele que a sofreu.

O que essas e outras estratégias de combate ao racismo e desafio ao mito da democracia racial têm em comum é a construção do negro como uma identidade. Para que se afirme a existência do racismo, é necessário assumir a distinção racial operante em nossa sociedade e, com isso, identidades raciais diferentes, diferenciar o negro e o branco. Para testemunhar uma violência racial nos consultórios, é necessário reconhecer nossos pacientes como negros. Para que pessoas que sofrem violência racial a entendam como tal, conferindo a ela seu caráter histórico, grupal, sistêmico e, acima de tudo, injusto e imoral, é preciso que elas se tornem negras, para usar a expressão consagrada pela psicanalista Neusa Santos Souza.

Porém, essa demarcação de fronteiras raciais não se estabelece sem dificuldades em um país como o Brasil, o que nos leva para o ponto de inflexão dessa discussão. Kabengele Munanga, importante antropólogo e estudioso da questão racial brasileira, fala da diferença da racialização nos Estados Unidos e no Brasil. No caso estadunidense, o que temos é uma hipodescendência racial: filhos de negros com brancos são reconhecidos socialmente como negros. A filiação familiar é o determinante mais importante para identificação racial, sendo o racismo americano um racismo de origem. Essa delimitação objetiva de quem é branco e quem não é pode ser vista nas políticas públicas de segregação promovidas pelo Estado americano na primeira metade do século 20. No Brasil, porém, as fronteiras são mais borradas. A filiação não é determinante para que alguém seja socialmente reconhecido como negro, e diversos fatores concorrem para que um sujeito seja racializado como tal. Entre esses fatores estão fenótipo, classe social, hábitos, educação, formação profissional, estilo de vida, repertório cultural e toda uma gama de marcas de socialização. É um racismo de marca, o que faz com que o autor diga que o reconhecimento racial no Brasil é gestáltico.

Esses vários fatores que concorrem para a racialização somam-se à enorme miscigenação de nosso país e a diversidade fenotípica de pardos com traços mais e menos negroides para resultar em uma série de sujeitos que vivem sua identidade racial de maneira muito plástica e contextual. Pessoas que, a depender da situação, são racializadas como negras (e sofrem racismo) ou brancas. Aqui estamos no terreno dos problemas recentes a respeito das comissões de heteroidentificação racial.

Tornar-se negro? Identidade e reconhecimento de pessoas pardas

A maior parte da literatura sobre a questão racial e as principais vertentes do movimento negro nacional destacam a importância de pardos se identificarem como negros. O argumento central é que a distinção entre pardos e pretos enfraquece a luta contra o racismo, dividindo uma população que compartilha a mesma estrutura de hierarquização racial. Desde os anos 1970, o movimento negro advoga que a categoria “negro” deve englobar aqueles que se autodeclaram pardos e pretos, fundamentando essa escolha também no fato de que pretos e pardos pontuam similarmente em diversos indicadores de desigualdade (renda, educação, desemprego, violência, participação, gestão etc.). Essa perspectiva também influenciou políticas públicas, como as cotas e o estatuto da igualdade racial de 2010.

Figuras importantes do movimento negro entendem que retirar os pardos da categoria “negro” atenderia a uma política de embranquecimento da população brasileira, contribuindo para uma “fragmentação da identidade negra e coibindo que esta se transforme em elemento aglutinador no campo político, para reivindicações coletivas por equidade racial”, como defende Sueli Carneiro.

A necessidade do reconhecimento de pardos como negros, porém, não pode nos ensurdecer para a especificidade com que o pardo vive seu lugar na questão racial brasileira. O pardo brasileiro é colocado diante de diversas situações nas quais experiencia dúvida e indeterminação em relação a sua própria identidade. Ainda que esse sentimento não seja captado nas pesquisas demográficas que cruzam índices desigualdade e raça, ela é nitidamente identificável nos consultórios psicanalíticos e pesquisas qualitativas em ciências humanas, onde vemos que esse não-lugar experienciado pelo pardo pode ser fonte de muita angústia. Das identidades que me são fornecidas pela sociedade, qual me cabe? Entre moreno, neguinho, mulato, japonego, índio, mestiço, caboclo, por qual nome devo atender? Aqui, passo a abordar esse sofrimento psíquico específico do pardo, em parte por ser um problema referente ao meu campo de atuação, a psicanálise, e em parte porque acho que ele nos dá a chave para compreender como o lugar do pardo na divisão racial brasileira explicita os limites do conceito de raça entendida como identidade estanque.

O psicanalista Fabio Belo diz que atos racistas muitas vezes aparecem ao sujeito como mensagens enigmáticas. Ser vigiado por seguranças de um shopping; ouvir da avó que seria melhor sair do sol na praia porque já se estava com a pele muito escurinha; ouvir da mãe que é melhor evitar correr na rua para não acharem que se roubou alguma coisa; essas e outras podem ser mensagens enigmáticas para uma criança que ainda não é consciente do nosso racismo.

Diante da angústia resultante da dificuldade em conferir sentido a essas mensagens, códigos tradutivos comparecem para lhes dar compreensibilidade. Entendendo-se como negro, esses códigos podem ir na direção de um letramento racial (explicitando os mecanismos com que o racismo opera e apontando seu caráter injusto e imoral) ou vir a reificar um lugar de inferioridade atribuído à negritude: “Isso aconteceu com você porque negro é sujo, negro é feio, negro é perigoso etc.”, conforme problematizado em Relações raciais na escuta psicanalítica (Zagodoni Editora).

No caso do pardo, é mais difícil abafar o enigma. A inconstância de seu reconhecimento racial como negro ou branco não permite que um código tradutivo se estabeleça plenamente. Isso se dá, por exemplo, quando pessoas pardas vão relatar a descoberta de serem negros ou contar para pessoas de confiança de um caso de racismo que sofreram: “Mas será mesmo que isso foi racismo? Afinal, você não é exatamente negro, né?”.

Diante da instabilidade de experiências de reconhecimento, é possível que a pessoa parda queira se aferrar a alguma dessas identidades, mas isso também não se dará sem dificuldades: exigirá um esforço consciente de adequação a imagens associadas ao que é ser negro ou ser branco. É o caso de uma amiga parda que, quando criança, frequentava festas da elite paulistana e frequentemente lhe perguntavam se era filha de alguma das empregadas. A partir de então, ela começou a fazer um esforço consciente de se “vestir bem”, preocupação que reconhece carregar até hoje. É ainda o caso de um amigo pardo que me contou das repreensões que ouvia por gostar demais de “música de branco”, ou outro cujos colegas lhe sugeriram que usasse roupas mais “étnicas” que ressaltassem sua negritude. Na alienação a essas montagens que lhe são oferecidas, o sujeito corre o risco de faltar com a sua singularidade, colando-se a imagens estereotipadas que podem o apartar de sua autenticidade. Mas, se nem a indeterminação identitária que prolonga a angústia do enigma, nem a adesão sem sobras a uma identidade racial são boas maneiras de se encaminhar a questão, o que fazer diante da condição parda?

Fanon foi daqueles que mais enfaticamente expôs que uma das maiores violências do racismo é a de fixar os predicados aos quais um sujeito deve aderir apenas por ter uma determinada cor de pele. Por outro lado, assumir a identidade racial parece fundamental para nomear devidamente as violências cometidas em nome da divisão racial. Sem essa identidade, perdermos as coordenadas para lidar com essas violências, torná-las passíveis de elaboração psíquica e de atuar politicamente rumo a mudanças sociais que as combatam. A situação do pardo parece abrir um caminho diante desse beco de pensamento, uma vez que ele vive em intensidade uma característica geral à toda identidade: a de que ela é necessariamente contextual e histórica, e não natural, transcendental e ontológica.

Sendo fruto de experiências sociais e históricas de nomeação e reconhecimento, a identidade não pode habitar o campo das essências cristalizadas, mas sim o da história e da política. Ser negro é uma nomeação da minha inserção em uma estrutura social e histórica, e não uma essência transcendental e determinística que poderia ser aferida independentemente do contexto histórico e social por um teste genético, um demarcador quantitativo de melanina ou outras mensurações de traços fenotípicos. Nesse sentido, as recentes polêmicas das comissões de heteroidentificação racial revelam um problema irremediável do nosso conceito de raça: tratar como estanque o que é fluido. Creio que o debate sobre nossa questão racial poderia aprender com as teorias de gênero, que conseguiram avançar mais na direção de uma desessencialização da identidade.

Sim, esse texto não propõe uma resolução para questão das comissões de heteroidentificação racial. Porém, creio que ele aponta para a insolubilidade de problemas que a constituem. Às vezes, demolir respostas fáceis pode ser a única forma de avançar sobre as perguntas difíceis, ainda que isso se dê ao custo de algum desamparo.

Antonio Neves Neto é formado em filosofia pela USP, psicologia pela PUC-SP, mestrando em psicologia social pela USP, psicanalista em formação pelo Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise (Latesfip -USP).