Estante Cult | Textos mitológicos, contextos feministas

Ilustração de Harriet Lee-Merrion para Futakuchi-Onna, monstro sobrenatural japonês

.

Diante de um conjunto de pautas que aos poucos vai assumindo o protagonismo na vida social e modificando comportamentos e mentalidades – como, por exemplo, as lutas feministas, antirracistas, contra a homofobia, contra a transfobia, em favor dos povos originários e em favor da sustentabilidade do planeta –, o mercado editorial brasileiro tem vivido um momento bastante auspicioso, colocando à disposição do púbico leitor uma grande quantidade de títulos advindos tanto da pesquisa acadêmica como do debate e da reflexão mais amplos, que não passem pelo crivo da especialização.

Educadores, profissionais da comunicação, gestores, trabalhadores da cultura, artistas, pais e mães, enfim, podem consultar, ler e estudar uma série de obras que chegam às livrarias com o objetivo maior de propor inflexões ao senso comum tornado absoluto de que padece o pensamento médio presente em todos os estratos sociais, até mesmo aqueles que concentram os indivíduos com graus de escolaridade mais altos. Afinal de contas, é preciso no século 21 desenvolver uma nova sensibilidade; dedicar uma atenção cada vez mais cuidadosa à linguagem; em especial, ao sentido das palavras; e dar início a um ativo processo de interlocução com a cultura do passado com vista a identificar, no presente, a gênese do preconceito e poder combatê-lo, de modo que o futuro seja diferente.

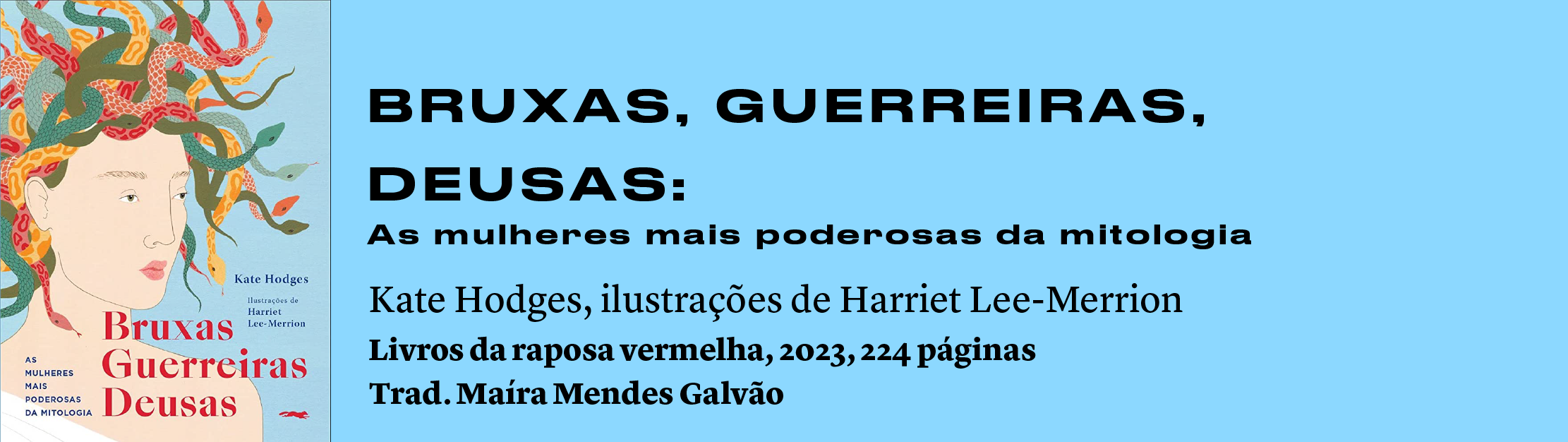

Lançado recentemente pela editora Livros da Raposa Vermelha, Bruxas, guerreiras, deusas: as mulheres mais poderosas da mitologia, da jornalista e musicista inglesa Kate Hodges, cumpre um importante papel nos estudos dos mitos, das lendas e das narrativas ancestrais ao examinar tais materiais vinculados à tradição pelos olhos perscrutadores e críticos do feminismo contemporâneo. Organizado como um guia ilustrado, o livro apresenta sob a forma de verbetes 50 personagens femininas, mitológicas ou fantásticas, ligadas às mais variadas tradições culturais do Ocidente e do Oriente, não somente contando um pouco da história de tais figuras, como também problematizando-as aos olhos da cultura patriarcal e, muitas vezes, misógina que concorreu, ao longo dos tempos, para a sua fixação em uma única variável.

Assim aconteceu, por exemplo, com a imagem da feiticeira britânica Morgana, cujas origens estão associadas à deusa celta Morrigan; à deformação de Modron, esposa de Urien e mãe de Yvain, na lenda galesa; e à rainha das fadas das lendas épicas da baixa Idade Média, que, sob a ótica de Thomas Malory em A morte de Arthur (1485), reduziu-se somente ao papel de nêmesis do grande rei lendário, constituindo-se, então, na encarnação do próprio mal, o que – segundo Kate Hodges – “evidencia o medo dos homens ao conhecimento e ao poder das mulheres no mundo medieval”. A autora nota ainda que à mesma época publicava-se na Alemanha O martelo das feiticeiras, que, reavivando o fervor antibruxaria, enviou inúmeras mulheres às fogueiras da Inquisição. Avançando no debate, Hodges afirma que, a despeito de Morgana privar de um “perfil de uma mulher sexualmente segura, inteligente e dotada de habilidades mágicas de cura”, os autores mais “covardes” a transformaram “em um arremedo ruim e vingativo, a única forma com que conseguiram lidar com sua independência”.

Sobre Mami Wata (associada à Yemoja iorubá da África ocidental e à decorrente Iemanjá brasileira), o verbete informa que ela “era parte de um panteão de deusas aquáticas que surgiu na África ocidental, central e no sul do continente, e também na diáspora da América e do Caribe”, sendo posteriormente apropriada pela mentalidade mercantilista nascida no século 15, que a identificou com uma mulher que faz tudo em busca de riquezas. Mais recentemente, lembra-nos a autora britânica, a imagem de Mami Wata misturou-se à cultura pop contemporânea, inspirando a cantora norte-americana Beyoncé, que faz alusão a ela no clip de Lemonade, e sendo alvo ainda da fúria dos cristãos evangélicos e dos fundamentalistas muçulmanos, que a veem como uma entidade que corrompe os mais altos valores espirituais.

Ilustrado por Harriet Lee-Merrion, o livro agrupa as 50 personagens selecionadas em cinco capítulos – bruxas, guerreiras, portadoras de desgraças, espíritos elementais e espíritos benfeitores –, oferecendo ao leitor ainda um glossário, uma lista de indicações de leituras e uma mais do que bem-vinda playlist de “mulheres mitológicas” da música popular, por onde transitam a Venus, de Shocking Blue; a Aurora, de Bjork; e a Jezebel, de Dizzee Rascal.

No texto de introdução – breve, mas bastante consistente –, a autora inicialmente fala de sua ligação desde a infância com o universo das histórias mitológicas e fantásticas, principalmente “aquelas com protagonistas femininas”, como a Medusa, por exemplo, que, no filme Fúria de Titãs (na versão de 1981), é muito mais fascinante do que o “insosso amontoado de músculos que a vencia”. Posteriormente, ela justifica a ideia de apresentar tais figuras femininas a partir de um novo contexto:

Esses seres mitológicos possuem habilidades e personalidades que podem servir de inspiração a todos, pois são mulheres positivas e fortes que, apesar de suas idades milenares, continuam a ser modernas e atrevidas.

Por fim, Kate Hodges alerta para a importância de nós modernos compulsarmos os mais diversos materiais da tradição e os libertá-los da obscuridade e da estreiteza ideológica, lembrando que um relato às vezes fala muito mais de quem o conta do que sobre de quem ele fala. Essas mulheres, afirma,

foram desprezadas e até demonizadas em nome da política, da religião e do patriarcado. As deusas, que outrora reinaram onipotentes, foram derrubadas pelos que quiseram transformá-las em algo mais próximos a seus próprios interesses.

Entretanto, conforme demonstra o cuidadoso trabalho da autora na seleção e na edição de informações e na proposição de reflexões provocantes, porque absolutamente frescas e arejadas, os traços psíquicos e existenciais dessas mulheres milenares continuam indeléveis, ainda que a tacanhez e a obtusidade misóginas os queiram apagar.

ESTANTE CULT | NOTAS

Paulo Henrique Pompermaier

A partir de uma anedota da época do reinado de Paulo I, tsar russo entre 1796 e 1801, o escritor Iuri Tyniánov (1894-1943) constrói uma trama absurda para denunciar os abusos e arbítrios de um regime político autoritário. O tenente Quetange, personagem ficcional que integraria o séquito militar do tsar, assassinado após um breve reinado pelos seus próprios aliados, carrega o desatino já em seu nome, equívoco de um amanuense que, ao registrar o nome do tenente, confunde-se com a burocrática locução verbal “que tange”. No prefácio, Boris Schnaiderman contextualiza alguns aspectos históricos sobre a época de Paulo I e esboça a biografia de Iuri Tyniánov, importante teórico do formalismo russo, destacando suas teses inovadoras sobre a geração de Púchkin e o que ela representou para a literatura russa — preocupação que afetou toda a sua produção literária. Publicado em 1928, O tenente Quetange é uma sátira que explorou “o grande paradoxo da história russa, pois aquele reinado constituiu um aguçamento, uma exasperação de tudo o que havia de insânia na existência do imenso país subdesenvolvido e que se tornara, no século 18, uma das potências militares no jogo de poder na Europa e no mundo”, nas palavras de Schnaiderman.

“Maria Valéria Rezende esclarecendo… Carlos Drummond de Andrade”, “Alexandre Vidal Porto examinando Guimarães Rosa” e “Andréa del Fuego consultando Ivana Arruda Leite” são alguns dos títulos curiosos com os quais o leitor depara já na capa de Gerúndio a dois: escritores brasileiros contemporâneos conversando com seus pares. Como uma espécie de “tributo lúdico” aos autores e autoras consagrados da literatura brasileira, 28 escritores de diferentes partes do Brasil e distintas vertentes literárias homenageiam “seus pares” dos mais variados períodos históricos, de Machado de Assis, Castro Alves e Augusto dos Anjos aos contemporâneos como Vicente Franz Cecim, Drauzio Varella e Davi Kopenawa. Os 28 contos, compilados por Alexandre Staut, que “acende uma fogueira” com o líder yanomami, convergem no mote que dá o tom geral da obra: trata-se de um encontro entre os autores anunciados no título de cada história, trabalhados como personagens fictícios nas situações desenvolvidas por cada escritor que integra Gerúndio a dois.

“Misto de ensaio, reportagem e episódio biográfico”, na definição do próprio autor, A guerra invisível de Oswald de Andrade centra-se nos acontecimentos na vida do escritor modernista em 1939. Considerado um período de hiato produtivo, entre a publicação da peça O rei da vela (1937), e do primeiro volume do romance Marco zero, A revolução melancólica (1943), o ano de 1939 aparece no livro de Mariano Marovatto como um ponto de inflexão na trajetória de Oswald, recém-regresso de uma Europa à beira da Segunda Guerra Mundial, às voltas com a escritura de um novo livro e envolvido em uma ampla rede de contatos, que contou com uma temporada carioca e uma viagem a Estocolmo para participar de um evento com escritores. Além de explorar um período da biografia de Oswald ao qual poucos críticos atentam, a obra desvela a “intuição penetrante” do escritor, nas palavras de Benedito Nunes relembradas no prefácio, que “dá a medida de sua perspicácia intelectual, principal responsável por situá-lo constantemente na vanguarda de seu tempo”, escreve Marovatto. E, pelo ano de 1939, nota Joselia Aguiar na orelha do livro, perfilam-se rememorações de outros períodos fundamentais na trajetória do autor de Serafim Ponte Grande, como as origens do “Manifesto Antropófago”, o relacionamento com Pagu, os bastidores do Partido Comunista e o rompimento com Jorge Amado. A guerra invisível que intitula a publicação de Mariano Marovatto faz referência direta ao livro, nunca levado a cabo, que Oswald pretendia escrever em 1939.

Em 1959 o escritor hondurenho, naturalizado guatemalteco, Augusto Monterroso inaugurou uma nova forma literária, o microconto, com a mais breve narrativa possivelmente já publicada: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”, como lemos na micronarrativa de “O dinossauro”, composta apenas por essas sete palavras. De maneira humorística e satírica, Monterroso explorou assim as diversas possibilidades de sentido encerradas nas mínimas e mais sucintas construções linguísticas. No Brasil, a forma foi explorada na antologia Os cem menores contos brasileiros do século, proposta e organizada por Marcelino Freire em 2004, em que autores como Dalton Trevisan, Manoel de Barros, Lygia Fagundes Telles e Millôr Fernandes escreveram narrativas de até 50 letras. Com Vaca profana, o professor e escritor Silas Corrêa Leite soma-se aos adeptos da micropoética, uma reunião de dezenas de contos que, no geral, não ultrapassam uma página. Pontuam os microcontos de Corrêa Leite observações e reflexões de diferentes ângulos, desde diálogos comezinhos de uma vizinhança desencantada a ponderações musicais e provocações satíricas em torno do cânone literário nacional.