Investigação sobre a diferença

Andrew Solomon na juventude em uma das viagens narradas no livro (Reprodução)

“Por que aqueles judeus simplesmente não foram embora quando as coisas ficaram ruins?”, foi o que Andrew Solomon, então aos sete anos, perguntou ao pai depois que este lhe explicou pela primeira vez o que havia sido o Holocausto. “Eles não tinham para onde ir”, ouviu de volta – e, ali, dentro do Buick amarelo da família em uma estrada do estado de Nova York, o menino judeu decidiu que aquilo jamais aconteceria com ele, pois faria de tudo para que não lhe faltassem lugares para os quais pudesse simplesmente ir.

E foi. Não sem algum sofrimento, já que o mundo o apavorava na mesma medida em que despertava sua curiosidade de garoto e, mais tarde, de repórter afiado. Das viagens organizadas pela mãe na infância às atribuições jornalísticas e investigações de campo na vida adulta, Solomon percorreu 83 países e sete continentes.

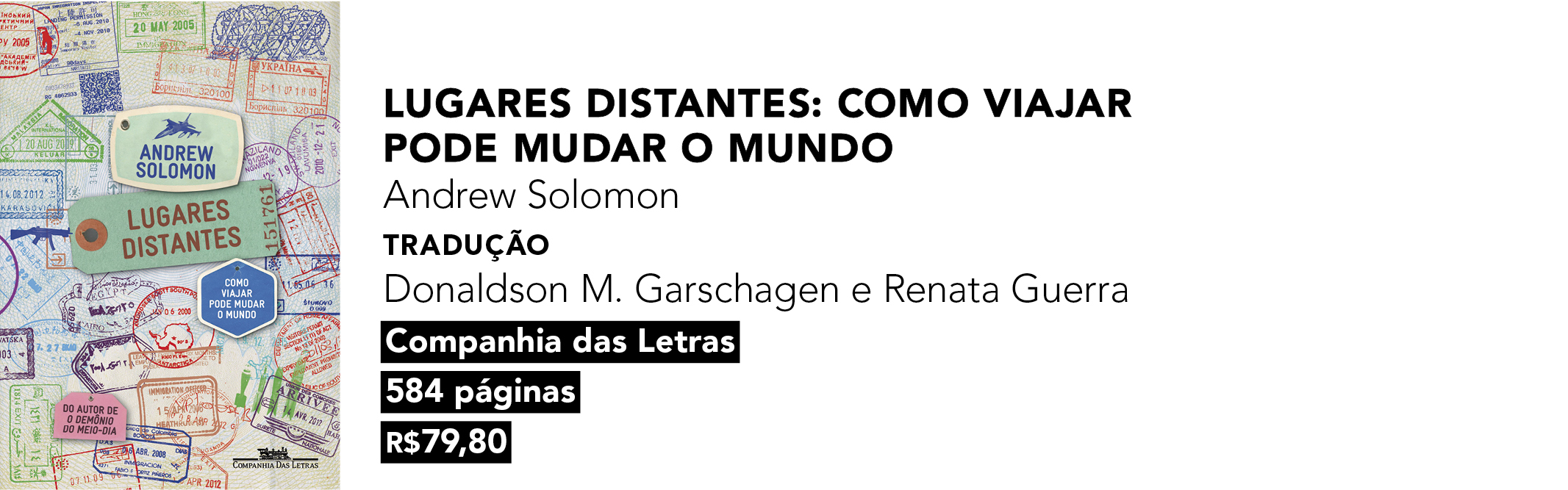

Conheceu lugares e pessoas que passavam por profundas transformações de diferentes ordens – culturais, políticas, espirituais e econômicas –, e são essas experiências que compõem a coletânea Lugares distantes: Como viajar pode mudar o mundo, recentemente lançada pela Companhia das Letras. O livro reúne artigos e ensaios publicados ao longo de 25 anos em revistas, jornais e em algumas obras de Solomon, autor que no Brasil ficou famoso por O demônio do meio-dia (2000) – vencedor do National Book Award em 2001 – e Longe da árvore (2012).

Ativista, escritor, conferencista e professor de psicologia clínica do centro médico acadêmico da Universidade de Columbia, Solomon defende que viajar representa, além de um ato político, uma prática de resistência diante do crescente isolamento entre pessoas, ideias e nações. Se todos os adultos jovens fossem enviados por duas semanas a um país estrangeiro, escreve, dois terços dos problemas diplomáticos do mundo seriam resolvidos.

“Durante a campanha presidencial, alguém fez uma pergunta a Trump sobre assuntos internacionais, ao que ele respondeu que era a América que precisava da sua atenção naquele momento”, relembra o escritor em entrevista à CULT por telefone. “Mas eu sinto que não é possível prestar atenção à América ignorando o resto do mundo. Essa noção de que podemos apenas ficar em nosso próprio canto, resolvendo os nossos próprios probleminhas sem interagir uns com os outros é muito perigosa – e se tem algo contra o que o livro argumenta é essa ideia.”

Seus relatos de viagem mostram um mundo em transição: ele narra os três dias da tentativa de golpe na então URSS em agosto de 1991, o ambiente artístico da Rússia soviética, da China pós-maoista e da África do Sul pós-apartheid; a luta de cidadãos de Ruanda, Camboja, Afeganistão e Líbia contra regimes tirânicos. Os escritos, afirma o autor, são um registro de “momentos de esperança”, ainda que nem sempre tenham se concretizado em dias melhores para as populações.

Ele cita como exemplo o Rio de Janeiro, onde esteve em 2011 para escrever uma reportagem para Travel + Leisure sobre como a cidade se preparava para as Olimpíadas e a Copa do Mundo. “Pensava-se que a pacificação das favelas [com as UPPs] levaria a um estado de paz relativa, o que não aconteceu”, diz. Inteirado da crise da segurança pública no Rio – quando foi entrevistado pela CULT, Marielle Franco ainda não havia sido assassinada com quatro tiros –, Solomon acha a intervenção federal nas favelas “muito triste, mas não inteiramente surpreendente”.

Repórter viajante

No livro, alguns dos trechos mais fortes estão nos ensaios sobre a ocorrência da depressão entre mulheres do Camboja e de Ruanda, dois países que tiveram sua população dizimada por guerras civis e violentos conflitos étnicos. Foi no Camboja, em 1999, durante uma conversa com Phaly Nuon – criadora de um orfanato e um centro para mulheres deprimidas em Phnom Penh –, que Solomon entendeu que não poderia escrever sobre depressão, um de seus principais temas, sem adotar uma perspectiva transcultural.

“Sinto que a depressão é incorretamente entendida como um problema moderno, ocidental e de classe média e eu quis demonstrar de uma vez por todas que muitas das coisas que pensamos acontecer apenas conosco são compartilhadas por muitas pessoas no mundo”, afirma.

Ele ressalta que a tarefa não foi fácil: “Pensei que eu precisava descobrir como escrever algo que fosse inclusivo, e não que refletisse apenas a experiência de um homem de meia-idade, branco e de classe média com a depressão. Precisava ser muito maior e mais abrangente que isso. Foi uma verdadeira jornada para mim.” Consultor especial de saúde mental LGBT em Yale, o próprio autor convive com a doença.

Apesar de paralelo à obra de Solomon dedicada à psicologia e à dinâmica familiar, Lugares distantes parte da mesma base de investigação: a diferença. O livro pode ser considerado o ponto que funde os grandes temas da produção intelectual do autor, já que foi o contato com a diversidade de paisagens, modos de vida e de organização da política ao redor do mundo que o incentivou a mergulhar com mais intensidade nas diferenças entre indivíduos e na construção de identidades.

Nada mais natural, considerando que, para ele, conhecer um lugar não difere muito de conhecer uma pessoa: ambos são exercícios profundos de psicologia – e, nesse ponto, os ensaios de Lugares distantes são muito mais psicológicos do que propriamente políticos, mesmo quando abordam processos eleitorais ou revolucionários.

Os relatos impressionam pela riqueza de detalhes e mostram o olhar de um repórter atento, mas que não é mero observador dos fatos: Solomon enfrenta tanques militares com um grupo de artistas russos, aprende a linguagem indonésia de sinais na pequena aldeia de Bengkala, participa de um ritual tribal para tratar a depressão no Senegal. No papel de jornalista, compreendeu que há uma distinção entre o turista – aquele que vai a lugares apenas para olhar a paisagem – e o viajante, sujeito ativo que acaba modificado por aquela cultura (e às vezes deixa para trás algo capaz de modificá-la também).

“A minha esperança é que, com o tempo, o ato de viajar leve abaixo as barreiras do ‘exotismo’”, diz. “Se conseguirmos fazer com que as pessoas continuem viajando, conhecendo outros lugares e estabelecendo conversas com indivíduos diferentes de si, nosso mundo talvez se torne melhor e mais maduro, com menos ódio e mais compreensão.”