A inspeção aleatória ou como viver junto

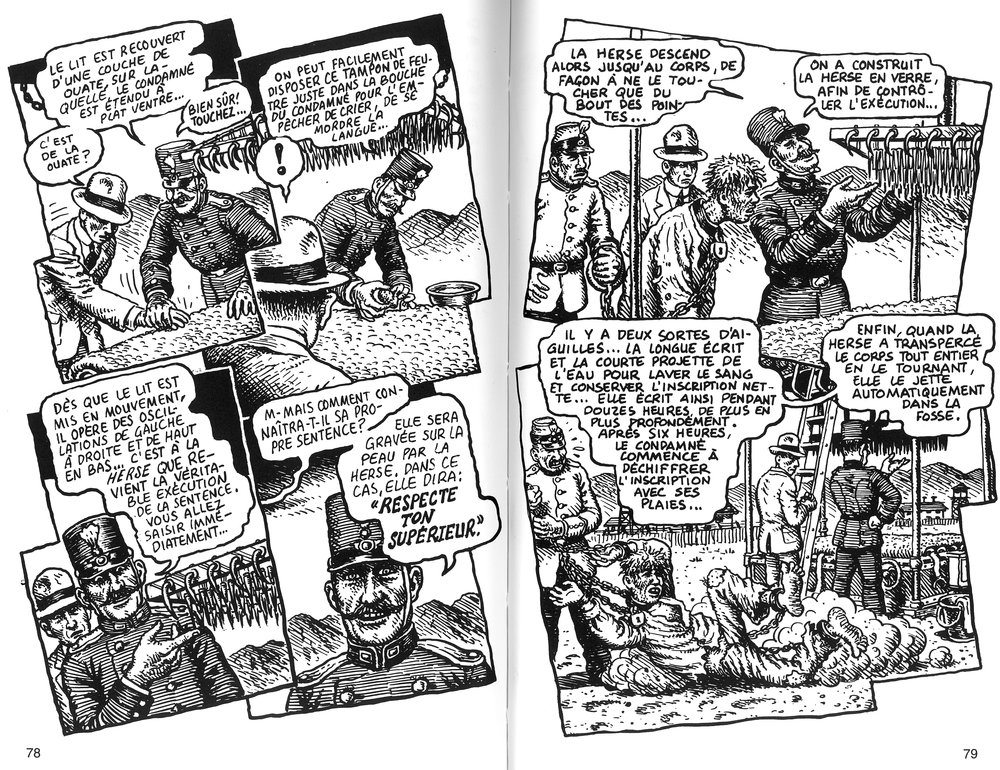

Trecho de Na Colônica Penal de Kafka, por R. Crumb

No Aeroporto de Florianópolis ao passar pelo detector de metal, o alarme acionou e fui avisada de que minha bagagem teria que ser inspecionada.

Um homem de brancas luvas de plástico abriu minha bolsa e pegou minha garrafa de água, começou a mexer no meu estojo de canetas onde também carrego documentos e outras pequenas utilidades como clipes, apontador, lápis. Como ele pegou na mão a garrafa de água eu disse a ele que não poderia mais usá-la e sugeri, diretamente, que a jogasse fora. Ele me olhou perguntando “o que eu posso fazer?” enquanto eu tentava entender o que se passava e pensava no que responder e continuou inspecionando minha bolsa em busca de alguma coisa que eu não conseguia entender o que era.

Ele também não sabia o que era.

Em segundos, vendo que não se tratava de uma busca por algo, mas de uma busca em si mesma, e já bastante indignada com a reviração inútil, perguntei pelo por que daquilo tudo. Falei que já era suficiente o que ele tinha visto. Foi então que ele falou da inspeção aleatória. “Como assim?” continuei perguntando, “vocês não estão buscando nada?”, “do que se trata, afinal”? Enquanto ele continuava olhando a minha bolsa, um outro homem, mais jovem, veio e me disse que eram procedimentos da Infraero, que a inspeção aleatória acontecia a cada 20 passageiros. Até entendi, somos todos vítimas da burocracia. Mas ele continuava pegando as minhas coisas e aquilo me causava muito mal estar.

Cada movimento das mãos enluvadas era a prática de algo como uma agressividade calma, um tipo de violência estranhamente modesta. Preocupada em perder meu vôo, falei novamente que já era suficiente. E ironicamente sugeri que se procurava algo olhasse também na mochila, que fizesse o serviço completo, mas cuidasse que poderia encontrar roupa íntima suja: calcinhas.

Verdade que, neste momento, eu não fui elegante. Talvez não fosse hora para ironia. A situação também não era respeitosa como em geral não é quando se fica “diante da lei”. Uma dor do tipo de uma indignação subia pela minha espinha e eu que sou uma pessoa acioanda verbalmente pela injustiça, tive que me controlar. A indignação é um afeto que conhece o caminho que vai da ofensa sentida à língua que revida. Talvez eu devesse ter ficado realmente muito quieta, mas a situação era absurda – como naqueles contos de Kafka que experimentamos na carne todos os dias – e era esse absurdo que incomodava.

Então, surpreendentemente, o homem abriu mesmo a mochila, começou a desfiar o carregador do computador e, enfiando a mão de luvas no fundo dela, chegou exatamente nas ditas calcinhas – coisas que pessoas como mulheres usam – pegou-as na mão e as olhou. Eu não acreditei, me assustei, falei alto, meio chocada. Pensava em como era possível que ele fizesse uma coisa dessas. Falei que parasse com aquilo. O outro veio em sua defesa e disse “você autorizou. Você disse para ele abrir a mochila”. Eu que não percebi que tinha autorizado coisa alguma, só puder dizer imeditamente na intenção de acabar com a loucura: “então eu desautorizo”. Descobri que eu estava mandado nos seguranças. Mas claro que não era isso.

Ele fechou minha bolsa e me falou que eu não poderia embarcar. “Por quê?” Perguntei. Por que a senhora não autorizou a inspeção aleatória. Mas eu autorizei, respondi confusa. Então, percebendo que havia um problema, falei imediatamente que autorizava, de fato, mas não a mexer nas minhas intimidades. Ele mandou alguém chamar a Polícia Federal, disse que eles estavam cumprindo as regras da Infraero e eu estava criando problemas.

Eu que não suporto autoritarismo nenhum, engoli em seco. Pois a humilhação estava em cena e esse era o jogo. E, no jogo, a culpa pelo “problema, entendi logo, era minha. E a culpa também residia em que eu era culpada de não autorizar que mexessem nas minhas coisas. E que, em não autorizando, eu era a culpada de não voar, a culpada pela minha própria desgraça naquele momento. Com medo, porque é de se ter medo nessas horas, medo de tudo o que pode acontecer caso você seja preso, eu disse que autorizava de uma vez por todas já que ele não iria me deixar embarcar. Eu sabia, obviamente, que estava sendo obrigada a autorizar, do contrário eu seria punida. A contradição era óbvia.

Na minha cabeça de filósofa, uma autorização não pode ser obrigatória e nem penalizada, mas aceitei para evitar algo pior. Ele continuou afirmando que eram regras da Infraero, e perguntou se eu queria que viesse uma mulher fazer a inspeção aleatória. Achei que era uma solução mais razoável e aceitei meio estarrecida. Aceitei, vá lá…

Então, a moça veio, bastante quieta pondo luvas pretas em vez de brancas, ciente de que ela também tinha uma regra a cumprir. Imaginei que ela seria gentil, e realmente parecia tentar ser. Usava como seu colega aquela agressividade calma, a violência modesta que aprendeu na repartição, mas tudo bem, eu suportaria. No entanto, o mal estar continuava, aquele mal estar que é fruto da humilhação vivida e que, mesmo quando a gente tenta ser forte, fica cutucando no fundo do peito. A mulher mexia na minha mochila, enfiava o braço lá no fundo, não sei por que, mas pelo menos não desfiou meu fio de computador, nem tocou nas minhas calcinhas para lavar. Mas quando passou para a bolsa, ela encontrou o que o outro não tinha encontrado, os livros, e apalpou-os, abriu um deles e, sem curiosidade nenhuma, passou a mão como fazem os agentes de segurança – sejam policiais ou não – em torno de um corpo à procura de uma arma.

Parece uma ironia, mas o livro que a moça da segurança tocou como se dentro dele tivesse uma arma escondida para uma fuga de um presídio, chama-se “Como viver junto”. É um livro que me acompanha há dez anos, desde 2003 quando foi publicado no Brasil pela Martins Fontes. No meu exemplar há muitos desenhos da Maria Luiza de quando ela tinha 6 anos. Eu sempre deixei a Maria Luiza desenhar nos meus livros, porque queria que ela soubesse que os livros são lugares para a gente ser feliz.

Por fim, eu voltava da Feira do Livro de Criciúma, onde conversei com as pessoas sobre como “fazemos filosofia com as pessoas” e não “para as pessoas” e de como a “literatura é uma viagem vertical para dentro de nós mesmos”, de “como nos salva de todo autoritatismo” e vários outros assuntos ético-políticos desses que tem algo para melhorar o nosso mundo. Era uma conversa bonita com os habitantes de Criciúma que estavam na linda praça onde acontecia a feira, com o Carlos Henrique Schroeder que fazia a generosa mediação. Uns minutos antes eu tinha conversado com um repórter simpático que me pediu uma frase do tipo “bem forte” para colocar na matéria. Eu disse: “Existem dois tipos de analfabetismo, o dos livros e o políticos. Os dois alimentam um ao outro, mas podemos combater um combatendo o outro. Esse é o nosso desafio.”

Eu realmente acredito nisso, apesar de todas as questões que possa levantar sobre isso. Quem anda pelo Brasil criando espaços literários e de leitura é sempre um militante da leitura, um militante do melhor tipo de política, aquela que se cria no íntimo de cada um, aquela que permite criar meu espaço em mim mesma. Mas mesmo esse militante do livro, da leitura e da literatura pode ser preso diante da porta da lei pelos sacerdotes do fascismo cotidiano e ficar sem saída. Chorar a humilhação ferida, ou seguir lutando, eis o nosso desafio.

O texto é sempre o novo passo na marcha que não tem fim.