Relato de um pardo implodido

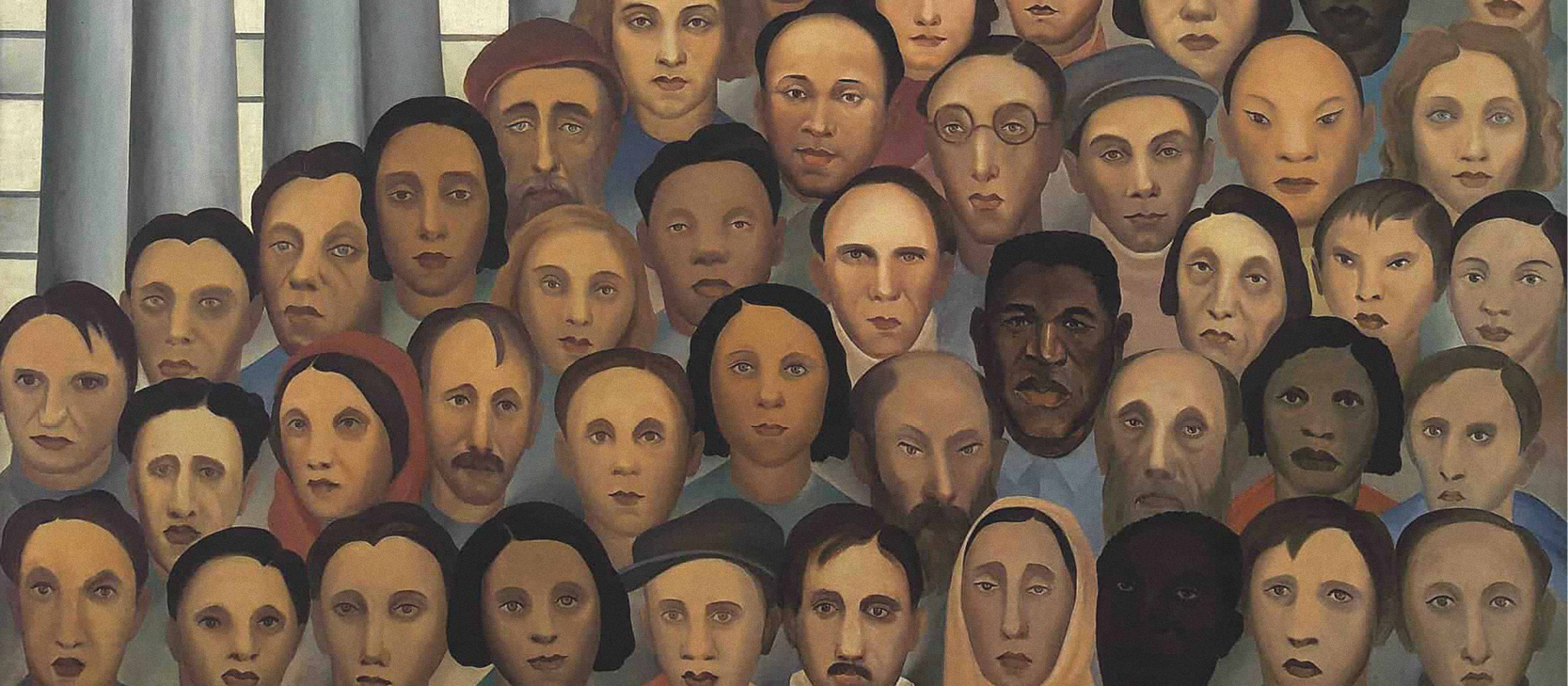

"Operários" (1933), de Tarsila do Amaral (Acervo Governo do Estado De São Paulo)

Durante muito tempo, eu me apegava à categoria de pardo como se ela fosse um manto protetor que poderia me esconder diante das assertivas racistas, conforme as quais meu destino só poderia ser aquele de servir àquelas pessoas que nasceram para ser servidas como atestava a sua cor branca. Essa proteção me parecia inata porque vinha na forma de batismo. Certidão. Tudo era dito para que eu pudesse me conformar àquilo que me afastava do feio, daquilo que não se confia, do que fede e do que ninguém deseja ser num subúrbio de classe média em Recife. Numa palavra: do negro.

Nos anos 1990 – ontem, portanto –, corria publicamente pelas dilatadas ruas dos subúrbios ou nos esquálidos becos da favela a compreensão de que ser negro era estar perto daquilo do qual se deve estar longe. O pardo era a forma de atenuar esse destino de negação de si. Afinal, não era um negro. Não precisava abdicar do próprio corpo. Bastava me identificar com um não lugar. Mas não seria se identificar com um não lugar a experiência de viver sem um corpo?

A distância para o corpo branco estava dada. Os brancos me ensinaram isso. Quando um deles perdeu pela enésima vez uma partida de xadrez para mim, restou-lhe as vias de fato. Tocou na própria pele e, com orgulho, propalou para si e para todas as pessoas em volta que era branco. A cor da sua pele, sobre a qual ele deslizava os seus dedos em frenético movimento, não deixava dúvida de que, mesmo perdendo no xadrez, ele seria superior a mim. Eu que achava que não tinha cor, nem lugar, via naquele colega de rua que

Assine a Revista Cult e

tenha acesso a conteúdos exclusivos

Assinar »