“O ódio destruidor é a outra face do negacionismo ilusório”

.

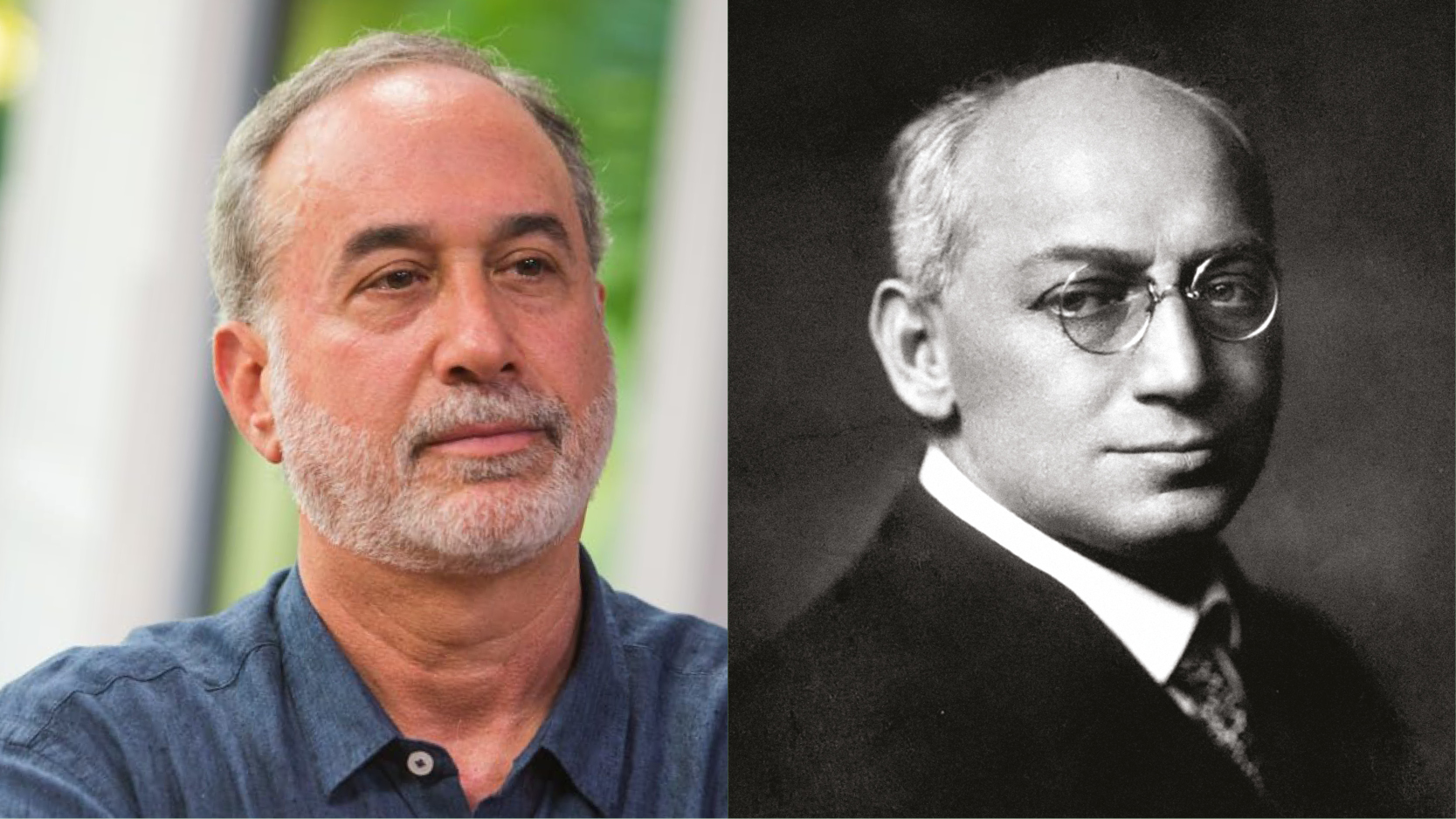

Apesar de ter sido o principal interlocutor de Freud para a constituição da clínica psicanalítica, o pensador húngaro Sándor Ferenczi foi por décadas repudiado pela psicanálise “oficial” em função do caráter incômodo de suas críticas ao modo como a clínica e sua teoria eram entendidas no início do século 20. No entanto, as linhas psicanalíticas atuais ecoam fortemente suas contribuições, considerando, inclusive, o desenvolvimento encontrado nas obras de Winnicott e de Lacan, posteriormente.

O grau inédito de reconhecimento hoje, no Brasil e no mundo, da influência ferencziana nessa área é discutido pelo Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi e pela International Sándor Ferenczi Network (Rede Internacional Sándor Ferenczi), que organizam a 14ª Conferência Internacional Sándor Ferenczi com o tema Psicanálise entre catástrofe e criação: perspectivas e movimentos, neste final de maio e começo de junho em São Paulo.

Na entrevista a seguir, o psicanalista Daniel Kupermann, professor da Universidade de São Paulo e presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi, fala sobre a abrangência e a atualidade do pensamento do psicanalista húngaro e sua capacidade de interpretar a cultura e os acontecimentos da contemporaneidade.

A propósito da recente catástrofe climática no Rio Grande do Sul, Kupermann tece, a partir de Ferenczi, reflexões sobre as bases delirantes do que conceitua como o “negacionismo ilusório” da extrema-direita e o ódio destruidor que ela diviniza.

Qual o peso e a especificidade da produção teórica brasileira no atual cenário da pesquisa e da clínica ferenczianas internacionais?

A produção teórica brasileira vem conquistando lugar privilegiado há pelo menos duas décadas, e não apenas entre os estudiosos da obra de Ferenczi. A historiadora da psicanálise Elisabeth Roudinesco afirmou recentemente que a psicanálise brasileira está no epicentro do movimento psicanalítico internacional. Isso se deve prioritariamente à riqueza e à extensão da pesquisa realizada nos muitos programas de pós-graduação sediados em nossas universidades públicas, que obrigam os psicanalistas a sair do conforto dos seus consultórios e a cotejar suas ideias com outras áreas do conhecimento científico. Chega a ser curioso o ataque sofrido pela psicanálise por pesquisadores midiáticos que insistem em classificá-la como pseudociência, como se só houvesse uma maneira de conceber o método científico.

Além disso, há algo da irreverência e do que Gustavo Dionísio e eu chamamos de “espirituosidade brasileira”, que facilita a criação teórica e a ousadia prática, menos presentes na Europa e nos Estados Unidos, onde parece haver uma rigidez institucional que culmina em formas de opressão mais ou menos visíveis sobre os jovens pesquisadores; ao menos no domínio do que chamamos de humanidades. Lá a hierarquia parece inibir a inventividade.

Nesse sentido as experiências recentes que levaram a psicanálise às instituições de cuidado, às ruas e às periferias dos grandes centros também contribuem para a riqueza do nosso estilo de pensar e pesquisar.

Em que outros países a pesquisa ferencziana tem sobressaído?

Ferenczi sofreu o que os comentadores chamam de “morte pelo silêncio” ao menos durante cinco décadas, dos anos 1930 aos anos 1980, quando assistimos ao seu “renascimento”, vindo principalmente da França e dos Estados Unidos. Hoje há grupos bastante fecundos em muitos países, com destaque para a Espanha, a Inglaterra, o Canadá, a Argentina e Israel.

O grupo Le Coq Héron, dirigido por Judith Dupont, psicanalista húngara radicada na França, foi responsável pela organização e tradução das obras de Ferenczi em francês, edição da qual foi concebida a nossa, em português. Nos Estados Unidos, Ferenczi foi reconhecido como o patrono da psicanálise relacional, bastante influente mundialmente, que teve como seu motivo de existir abrir a psicanálise para a reflexão acerca dos problemas sócio-políticos, buscando livrá-la do vício do individualismo; bem como repensar a dissimetria praticada na relação analista-analisando. Penso que a revisão da conceituação de trauma por Ferenczi foi fundamental para o seu resgate desde os anos 1980.

Seria possível destacar alguns dos conferencistas nacionais e internacionais, bem como os respectivos temas de suas falas?

Temos uma tradição de estudos ferenczianos no Brasil, sobretudo vindo das universidades do eixo Rio-São Paulo. Os pioneiros dessa tradição são Teresa Pinheiro, Joel Birman, Luis Cláudio Figueiredo e Renato Mezan, membros eméritos do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi e que participarão do evento. Entre os estrangeiros estarão Carlo Bonomi, da Itália; Luis Jorge Martin Cabré, da Espanha; Peter Rudnytsky, dos Estados Unidos; Judit Mészáros da Hungria; Endre Koritar do Canadá; Oscar Elvira, da Argentina, entre muitos outros. Receberemos ainda Geni Núñez, psicanalista indígena, e teremos mais de 250 apresentações simultâneas.

O que é essa tensão da psicanálise entre “catástrofe e criação” evocada pelo título do evento?

Desde a pandemia da Covid-19, o Antropoceno mostra sua presença. Não temos tido sossego. Com as guerras atuais, é provável pensar que a terceira guerra mundial já começou. Do ponto de vista climático, efeitos do aquecimento global vêm sendo cada vez mais frequentes e trágicos. É preciso não apenas muita lucidez para reconhecer esses desafios, o que implica evitar a saída ilusório-negacionista, como também muita potência para os enfrentar. Ferenczi, desde seu célebre texto sobre o desenvolvimento do sentido de realidade, passando pelos seus conceitos de Thalassa e traumatogênese, mais do que qualquer outro psicanalista, nos ajuda nessas difíceis tarefas. Catástrofe e criação; regressão e progressão são fenômenos que caminham juntos em sua metapsicologia.

Como o senhor avalia a repercussão do recente desastre no Rio Grande do Sul por parte da extrema direita e dos negacionistas climáticos? Como podemos pensar o conceito de Deus para Ferenczi nesse contexto?

O Deus dos negacionistas é efeito de regressão ao que Ferenczi chama “período da onipotência alucinatória mágica”, no qual o bebê alucina o objeto da sua salvação, representado na psicanálise pelo seio materno. Ou seja, um delírio coletivo que nega as evidências, a ciência e a morte em busca de conforto para a angústia traumática que o sujeito já abandonado pelas autoridades governamentais experimenta.

Esse delírio, no entanto, vem acompanhado de ódio assassino dirigido a todo aquele que alerta para a evidência das percepções e apela para a razão, denunciando que o “rei está nu”. O ódio destruidor é, portanto, a outra face do negacionismo ilusório. Esse Deus é tanto mais difundido quanto mais a população se sente abandonada simbolicamente e materialmente; ele é o produto da desresponsabilização dos governantes e da miséria produzido pelo estágio cruel do neoliberalismo que vivemos hoje.

Como se operou o “cancelamento” de Ferenczi no cânone psicanalítico? A pecha da suposta loucura no final da vida contribuiu para isso?

Gosto de uma frase do Diário clínico de Ferenczi, que, inclusive, usei como epígrafe de meu livro Por que Ferenczi? (editora Zagodoni): “O louco tem um olhar agudo para as loucuras da humanidade.” Você tem razão, cancelamento é o termo contemporâneo para o que se passou.

Os comentadores dizem que Ferenczi sofreu uma “morte pelo silêncio” em função de três fatores: primeiro, pelo seu resgate do problema do trauma na psicanálise; em segundo lugar, por sua crítica ao estilo interpretativo que colocava o analista em uma posição distanciada do analisando – advindo de um entendimento equivocado dos princípios técnicos da neutralidade e da abstinência em Freud; e, por fim, sua crítica à instituição psicanalítica.

A suposta loucura de Ferenczi foi divulgada pelo influente psicanalista britânico Ernst Jones, que teve que fazer análise com Ferenczi porque Freud não quis recebê-lo como paciente. Jones nunca perdoou Ferenczi por isso. Por outro lado, não é raro, no campo psicanalítico, o hábito de se responder às críticas com acusações de resistência à psicanálise ou de loucura – ou pior, perversão – por parte do interlocutor.

Como se deu sua descoberta desse autor e sua escolha dessa vertente específica da psicanálise? O amor por um autor como Winnicott de algum modo se compara com a sua relação com Ferenczi?

Acredito que todo encontro intelectual com autores canônicos de qualquer disciplina é também uma conversação entre gerações distintas. Meu encontro com Ferenczi não é diferente, e o devo, em primeiro lugar, aos mestres que tive a sorte de encontrar em meu processo de formação psicanalítica e que transmitiam suas ideias desde os anos 1990. Aprendi que é impossível estudar a história da psicanálise – seja história do movimento psicanalítico, seja história das ideias psicanalíticas – sem esbarrar com Sándor Ferenczi, o personagem e o pensador.

Em termos mais existenciais, o encontro com Ferenczi me permitiu entender melhor e experimentar em minhas análises, as incidências dos traumas sofridos ao longo da vida, inclusive os traumas transgeracionais familiares, sob as minhas formas de sofrimento psíquico. Já no que se refere à minha prática como analista, o pensamento ferencziano favorece uma enorme liberdade ao ofício clínico – expressa na sua ideia de “elasticidade” da técnica –, tornando a psicanálise uma experiência viva e mesmo fascinante.

O amor, como você diz, por outros autores, para mim vem sempre acompanhado do selo do meu amor por Freud e por Ferenczi, em primeiro lugar. Mas no que concerne à psicanálise, eu sou adepto da não monogamia.

Tornar-se ferencziano envolveria certos ingredientes típicos de afinidade intelectual e afetiva, de “amor de transferência”, de cada novo iniciante em relação ao psicanalista húngaro?

Em primeiro lugar, não me considero ferencziano. Penso que essa necessidade de um “sobrenome” para o psicanalista – como “lacaniano” ou “winnicottiano” – reflete um falso problema, menos necessário do que parece à primeira vista. Sempre fui um psicanalista nômade como escrevi no meu livro Transferências cruzadas: uma história da psicanálise e suas instituições e gostaria de continuar a sê-lo. Quero preservar minha liberdade de transitar por ideias diferentes sem sucumbir às patrulhas ideológicas.

Acredito que é claro que a psicanálise se transmite marcada pela experiência transferencial, principalmente no começo da carreira. Os jovens analistas tendem a seguir a orientação teórico-clínica de seus próprios analistas, supervisores e professores. Mas com o tempo acredito que outras afinidades ganham corpo, e as ideias começam a fazer sentido de acordo com as elas mesmas e com o que cada um percebe da clínica. E isso é libertador.

Qual a diferença entre a ética do cuidado, em Ferenczi, e a ética da responsabilização pelo desejo, em Lacan?

Não me sinto à vontade para discutir a ética da psicanálise segundo Lacan neste espaço, mas sabemos o quanto Lacan se inspirou nas ideias de Ferenczi para pensar a emergência do psicanalista, seu “ser” e os princípios da sua ética. Ferenczi – depois do que chamei de “virada de 1928”, que deu início ao seu período mais autoral e criativo, menos aderido ao pensamento freudiano – se dedicou aos pacientes que sofreram experiências bastante traumáticas e que sucumbiram à clivagem narcísica. Daí deriva o que chamamos de ética do cuidado em psicanálise. Para esses analisandos não se trata apenas de escutar e interpretar o recalcado, mas de oferecer o acolhimento necessário para que possam ter experiências inéditas de onipotência e de constituição de si mesmos. É preciso muita disponibilidade sensível e muita empatia do analista para que isso possa acontecer.

A atualidade de Ferenczi também se nota pela crescente valorização do princípio da empatia, empregado por ele nocom seus pacientes. Trata-se de uma noção capaz de confrontar, para além mesmo da clínica, a disseminação contemporânea do ódio? Por outro lado, toda forma de ódio tem de ser rejeitada? Não haveria formas “sadias”, criativas, de endereçamento deste afeto?

Em 2015 foi criado pela artista Clare Patey e pelo filósofo Roman Krznaric o Museu da Empatia. Se algo se torna objeto de museu, é porque, no mínimo, está ameaçado de extinção. Na metapsicologia freudiana e no pensamento de Ferenczi, a empatia é uma competência que encontra no narcisismo patológico seu maior obstáculo. Vivemos em uma sociedade cada vez mais individualista e, como preconizou Christopher Lasch, narcisista.

A empatia sobre a qual falou Ferenczi é um atributo sine qua non do analista. Na vida social, em contrapartida, a empatia virou mercadoria. Todos falam nela nas empresas, nas escolas e nos hospitais como se ela fosse a panaceia para nossos males. De fato, empatia implica reconhecimento e respeito pela alteridade, ao invés da segregação mortífera difundida pela cultura do ódio contemporânea. Odiar aquele que é diferente de nós mesmos é uma defesa delirante contra as nossas angústias mais arcaicas. Mas o ódio evidentemente tem sua positividade. Especialmente o que Winnicott chama de ódio objetivo, que é protetor da nossa integridade física e mental. Há uma frase curiosa de Freud em O mal-estar na civilização, em que ele debate com a máxima de São Paulo (“Ame o próximo como a ti mesmo”): “Nem todos os homens são dignos de amor.” A frase nos faz pensar, sobretudo considerando que é pronunciada por um judeu que assiste ao recrudescimento da infâmia nazista na Áustria dos anos 1930.

A solidão, tema de famoso artigo de Winnicott, também é uma questão relevante na clínica ferencziana?

Sim, muitas das ideias de Winnicott, aliás, estão presentes em Ferenczi, seu antecessor. Essa é uma delas e, em seu Diário clínico, de 1932, Ferenczi enfatizava a importância de “estar só” como experiência fundamental para o cultivo de si. Não deveria causar surpresa, considerando que Ferenczi criou o conceito de identificação com o agressor como resposta para a violação traumática. Ora, a identificação com o agressor é a forma mais eficaz de possessão psíquica, na qual o sujeito é ocupado pelo objeto a tal ponto que lhe restam três saídas: o amor submisso, o ódio destruidor e o auto ódio. A capacidade de ficar só, libertando-se da tirania interiorizada, é talvez o maior objetivo das análises. A neocatarse ferencziana é o caminho para essa libertação.

Caio Liudvik é tradutor, pós-doutorando em Filosofia pela USP e autor de Sartre e o pensamento mítico (Loyola, 2007).