Bolsonaro, Ustra e a naturalização da barbárie

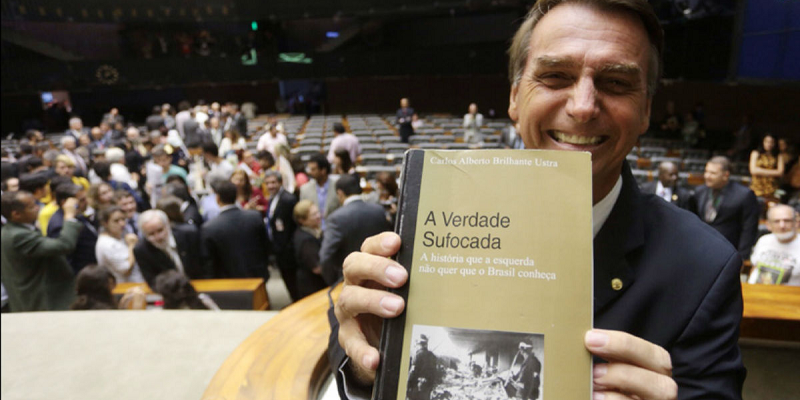

Jair Bolsonaro com livro de Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador e ex-coronel do Exército brasileiro (Foto: Reprodução)

Por André Carreira

“Ustra vive”.

A frase e o semblante obscuro, estampados em uma camiseta de fundo verde e amarelo se misturavam ao som de buzinas e palavras de ordem em mais uma manifestação pública de apoio ao então candidato Jair Bolsonaro, na época líder nas pesquisas e pouco tempo depois eleito presidente da República.

O dia: 21 de setembro de 2018. No domingo ensolarado do litoral paulista, a evocação da figura do mais célebre representante dos órgãos de repressão e tortura da ditadura militar.

Entre as tantas indefensáveis posições defendidas há décadas pelo deputado do baixo clero que virou presidente, essa sempre foi, para mim, a mais sensível. Por interesse e dever de ofício, li boa parte dos materiais publicados pelos relatórios da Comissão Nacional da Verdade. As descrições de presos políticos e agentes do Estado são estarrecedoras. A náusea provocada pela riqueza de detalhes dos relatos sobre os métodos de tortura utilizados contra homens, mulheres e crianças durante a ditadura só encontra paralelo na percepção de que parcela significativa da população brasileira apoiou e ainda parece apoiar entusiasticamente a personalização de um projeto político que defende na esfera pública o que há de mais abjeto e condenável nas relações humanas.

Em abril de 2016, na Câmara dos Deputados, o então deputado federal do PSC fez o seguinte pronunciamento ao votar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff:

“Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa: parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64, perderam agora, em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca teve (sic), contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff, pelas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo, por Deus acima de todos”

Carlos Alberto Brilhante Ustra foi coronel do Exército brasileiro. Entre 1970 e 1974, chefiou o DOI-Codi do II Exército (um dos maiores centros de repressão da ditadura militar) em São Paulo. De acordo com a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, enquanto Ustra esteve à frente do órgão, houve 40 mortes em 40 meses e uma denúncia de tortura a cada 60 horas. O Comitê dos Mortos e Desaparecidos Políticos de São Paulo relaciona Ustra diretamente com mais 60 mortes e desaparecimentos. A Comissão Nacional da Verdade, em seu relatório final, registrou pelo menos 502 casos de tortura e mais de 40 assassinatos ocorridos no DOI-Codi sob o comando de Ustra.

Em 2008, Ustra se tornou o primeiro militar a ser reconhecido como torturador pela Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu ganho de causa às ações declaratórias da família Teles e da família de Luis Eduardo Merlino contra ele.

Na ação da família Teles, a condenação ocorreu por conta do sequestro e tortura de César, Maria Amélia, Criméia (irmã de Maria Amélia e grávida de sete meses), Janaína e Edson Teles, estes últimos com apenas 5 e 4 anos, respectivamente. A defesa de Ustra apresentou recurso, negado pela Justiça em agosto 2012. Importante ressaltar que o réu, Carlos Alberto Brilhante Ustra, foi considerado pessoalmente responsável pelas perseguições e torturas contra os cinco autores, e, sobretudo, por ter praticado pessoalmente os atos de tortura.

No caso da família Merlino, o jornalista e líder estudantil Luis Eduardo foi sequestrado em sua casa, em Santos (SP), na frente de sua família, e levado para o DOI-Codi/SP, onde foi torturado e assassinado, aos 23 anos de idade, em 19 de julho de 1971.

Abaixo um trecho do relato de Edson Teles, na época com 4 anos de idade e filho mais novo de César e Amelinha Teles, reproduzido em texto publicado no Blog da Boitempo (atualmente, Edson é professor de filosofia política na Unifesp):

Meus pais, Maria Amélia e Cesar, estiveram detidos no DOI-CODI do II Exército, em São Paulo, juntamente com a Criméia, minha tia, e Carlos Nicolau Danielli, dirigente do PCdoB. Criméia fora guerrilheira no Araguaia e os meus pais, no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, participavam da organização da estrutura do partido. Eu e minha irmã, Janaína, tínhamos à época 4 e, ela, 5 anos.

Em dezembro de 1972, alguns meses após o início da Guerrilha do Araguaia, os militares estavam procurando ostensivamente as pessoas que faziam parte da rede de apoio aos guerrilheiros. No dia 28, meus pais foram levar o Danielli ao ponto de encontro com outro dirigente do partido, na Vila Mariana, em São Paulo, porém o encontro já havia sido entregue para a polícia. Os três foram presos e já começaram a ser espancados no carro que os transportou. Foram levados para o DOI-CODI do II Exército, onde hoje funciona a 36ª Delegacia de Polícia. O local de repressão era comandado pelo major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele os recebeu com agressão física já no pátio do quartel.

Nós, eu e a minha irmã, ficamos em casa com minha tia. Não sabíamos o nome do meu pai, da minha mãe e da minha tia. Eles eram “pai”, “mãe”, “tia”, este nome genérico, por motivo de segurança. No dia seguinte à prisão, eu estava na sala assistindo Vila Sésamo e um casal tocou a campainha. Eram dois policiais à paisana. Naquele momento houve um bate-boca da minha tia com os policiais. Aparentemente eles tinham medo de nós. Apontaram metralhadoras para mim e para a minha irmã, nos levaram para um camburão, separado da Criméia. Colocaram-nos na parte de trás do camburão, presos, de modo coerente à condição de “filhos de terroristas”, como eles nos chamavam.

Fomos levados para o DOI-CODI, não sei se imediatamente, mas em algum momento fomos levados para lá. A cena de que me recordo é que estávamos no interior do prédio e ouvi a voz da minha mãe me chamando. Ao olhar para trás, após ter identificado e me alegrado pelo encontro com aquela voz tão familiar, não reconheci o seu rosto. Naquele momento, minha mãe já se encontrava cheia de hematomas esverdeados e roxos. Logo depois nós fomos levados para dentro da sala de tortura. Meu pai estava numa cadeira (“cadeira do dragão”), na qual a pessoa é amarrada e envolvida com fios elétricos desencapados por todo o corpo.

O Danielli, ao final do terceiro dia, foi assassinado naquelas dependências. Meus pais foram testemunhas das violências que resultariam em sua morte. Neste mesmo dia, lhes foi mostrado a manchete de um jornal de São Paulo, com a notícia da morte, em tiroteio, de um terrorista. Na matéria vinha estampada a foto de Carlos Nicolau Danielli, que acabara de ser assassinado em tortura. Os militares disseram algo como: ‘olha, nós damos a versão que queremos para estes fatos. Vocês também vão, logo mais, aparecer no jornal.

O elogio a torturadores que Bolsonaro faz sem timidez é plataforma política e não arroubo retórico. Não é deslize. Não é bizarrice. Não é ponto fora da curva. A tortura foi política de Estado durante a ditadura iniciada em 1964. Quando ele – e parte de seu eleitorado – se alinham publicamente a essa prática, expressam o entendimento de que cabe às autoridades da vez (eleitos ou não) definir quem terá seus direitos básicos à integridade e à vida respeitados e quem “merece” ser violado, humilhado das formas mais grotescas, assassinado inclusive.

Quem defende (ou relativiza) a tortura e admira torturadores, alçando-os à estatura de “heróis” – como o agora presidente novamente fez publicamente em declaração sobre Ustra em agosto de 2019 –, acredita na destruição de seres humanos como meio de disputa política. Não há tolerância possível nesse ponto.

É uma linha que, definitivamente, não pode ser ultrapassada.

André Carreira, 38 anos, sou professor de História e doutorando em História Social na Universidade de São Paulo