Mais uma viagem na nossa irreal brutalidade cotidiana

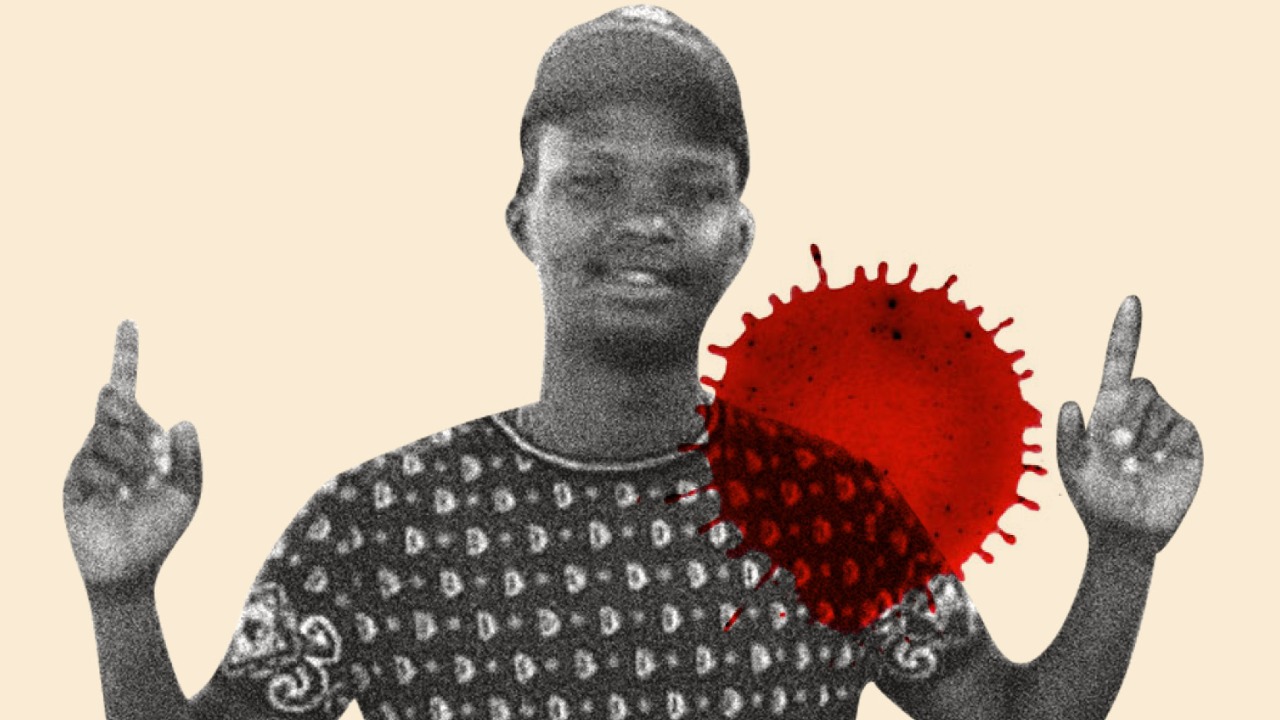

Um jovem refugiado congolês morreu na segunda-feira (24/01) depois de ter sido imobilizado e espancado na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por quatro cidadãos brasileiros. Moïse Kabagambe não recebeu menos que 30 pauladas, dadas para matar, enquanto já estava caído e dominado no chão. Uma cena de repugnante brutalidade.

Infelizmente, não é o primeiro refugiado ou imigrante hostilizado, explorado e morto neste país que se gaba, com certa razão, de ser acolhedor. Ainda estão disponíveis nas redes digitais as imagens de brasileiros destruindo e incendiando acampamentos improvisados de centenas de imigrantes venezuelanos, em Pacaraima, Roraima, em agosto de 2018, aos gritos de “bota fogo!”. Depois disso, imigrantes denunciavam que haviam sido formados grupos de vigilantes brasileiros caçando venezuelanos na fronteira. Imaginem só!

Alguns anos antes, em 2013, operações policiais haviam resgatado nada menos que 121 migrantes haitianos escravizados no interior de Minas Gerais. Isso mesmo, alguém se apossou de seres humanos em penúria e os usou como força de trabalho escravo.

São só exemplos que me vêm à memória. Na verdade, qualquer ONG de direitos humanos ou instituição que se ocupa de imigrantes ou refugiados tem certamente uma lista imensa de casos de pessoas que fugiram para o Brasil para sobreviver, mas aqui só encontraram miséria, exploração, hostilidade e morte.

Lastimavelmente, não é tampouco incomum o caso de pessoas mortas a pancadas nesse país. Ainda está na nossa recordação recente o caso do homem morto na porrada por seguranças de uma loja do Carrefour, em Porto Alegre, em novembro de 2020. Chamava-se João Alberto Silveira Freitas.

Nesse país sempre mais embrutecido, mata-se cada vez mais, pelas razões mais banais e com quaisquer recursos à disposição: bala, facão, pedras, garrafas, paus e tacos. Ou com as mãos nuas mesmo, na falta de outra coisa. Matar é fácil e cada vez mais trivial, e só vez ou outra um fato é pinçado e trazido à atenção da classe média, por meio uma singularidade qualquer.

Fora isso, é a morte cotidiana, urbana e ignorada. Incorporada ao nosso horizonte de expectativas, projetada sobretudo sobre os bairros de pobres e os pobres onde quer que estejam. A morte violenta faz parte do que se espera que aconteça, por inércia, e de que, distraidamente, ouvimos falar na contabilidade diária de cadáveres devidamente confinada nas páginas e seções policiais dos jornais da manhã. Os pobres ainda as leem, veem e ouvem, posto que isso faz parte das suas aflições diárias, mas os que não são pobres apenas passam os olhos e se esforçam para não prestar atenção. Melhor não pensar.

Nesse país de pobres e miseráveis, escandalosamente aceitamos com resignação, como um combinado fundamental, que uns e outros são descartáveis. Afinal, pobres e miseráveis há tantos, não há sequer como distingui-los, como sentir falta daqueles que a violência passa todo dia para levar?

Nem creio, como é costume se fazer entre os mais politizados, que a classe média conduza assim o seu sentimento por ser impiedosa e egoísta. Acho que acontece algo semelhante em países ocupados por forças inimigas, ou em guerra, ou assolados por uma alguma catástrofe. O que em tempos normais geraria estupor, espanto, indignação, porque irreal e desmedido, vai se tornando o cotidiano, o esperável, o previsível. A irrealidade no cotidiano.

Mas a classe média brasileira é etnocêntrica, sim. Basta ver a lista das “singularidades” que retira uma ou outra dessas mortes violentas da indistinção e a traz, por três ou quatro dias, para o centro da atenção pública. Se morrem muitos de vez, como no Massacre de Jacarezinho, em maio de 2021, notamos; se a vítima está fora do seu habitat natural – as favelas, bibocas, buracos e bairros de pobres que receberam uma demão de tinta semântica ao serem renomeadas “comunidades” – e veio morrer nas Barras da Tijuca Brasil afora, notamos; se envolvem crianças, grávidas e outras condições humanas que, eventualmente, nos lembram que, sim, essas pessoas expendable também são gente, percebemos; se quem morre é da classe média para cima, que não era para acabar assim, “que a gente não paga tanto imposto para este governo que está aí para morrer de faca, tiro ou porrada como se fosse bicho”, percebemos e nos escandalizamos. Fora isso, é morte não notada, um rumor de fundo, uma inquietude difusa, nada mais.

Claro, desejamos ardentemente que pelo menos as mortes de Moïse Kabagambe e João Alberto Silveira Freitas não fiquem impunes como tantas outras. Mas o que queríamos mesmo era viver em um país que não estivesse ao sabor dos eventuais ciclos de atenção à violência e de decorrente indignação, seguidos por nova fase de desatenção e indiferença, pois há tanta morte de pobres que até de se revoltar com pessoas mortas na porrada a gente cansa. O Brasil cansa.

Wilson Gomes é doutor em Filosofia, professor titular da Faculdade de Comunicação da UFBA e autor de A democracia no mundo digital: história, problemas e temas (Edições Sesc SP). Twitter: @willgomes

(1) Comentário

Perdoe-me discordar, ao menos em parte, do autor. Os brasileiros deixamos de nos indignamos com diversas tragédias que perpassam as classes sociais e seus redutos geográficos. Basta lembrar das 630 mil mortes causadas pela pandemia (boa parte delas evitáveis); do extermínio dos biomas; e do genocídio de etnias. De onde vem essa insensibilidade? Da banalização da morte? Do cultivo da violência? Ou do advento de uma cultura individualista que não nos permite sentir como nossa a dor do outro?