Trinta faixas que abalaram o mundo

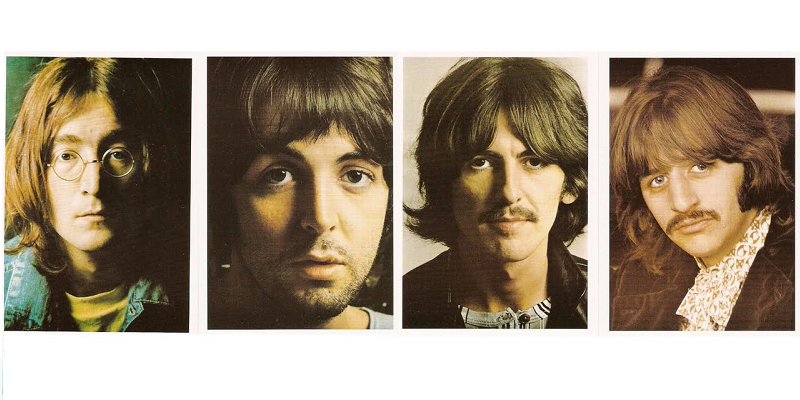

Beatles, 1968 (Foto: Divulgação)

As primeiras gravações dos Beatles, quando comparadas com as de inúmeros outros conjuntos de rock surgidos na Inglaterra no mesmo período, não parecem revelar nada de excepcional. Os arranjos vocais são talvez mais caprichados que o da maioria das outras bandas, mas a qualidade do instrumental não é muito superior à do Dave Clark Five; quanto à potência sonora, sempre um fator importante em se tratando de rock, o conjunto não se compara aos Rolling Stones ou a The Who; e sem dúvida nenhum dos seus vocalistas está no nível de Eric Burdon dos Animals.

No entanto, as primeiras apresentações do conjunto produziam no público – formado basicamente por adolescentes do sexo feminino – uma espécie de histeria coletiva. Houve quem tentasse explicar o fenômeno apontando para a presença em “I wanna hold your hand”, primeiro megassucesso do grupo, de uma passagem harmônica incomum na música de consumo, já que a pobreza da letra e da melodia não parecia conter nada que pudesse justificar tamanho entusiasmo.

Fosse como fosse, a primeira turnê dos Beatles nos Estados Unidos, não muitos meses após o trauma nacional do assassinato de John Kennedy, encontrou entre os jovens norte-americanos uma recepção muito além do que parecia compreensível ou mesmo concebível. Em retrospecto, tem-se a impressão, por mais ilógica que seja, de que aquele primeiro público de algum modo adivinhava que os Beatles tinham algo de especial. Numa carreira que durou apenas oito anos, as realizações desses quatro músicos primitivos (o próprio George Harrison se autoqualificou de jungle musician) foram de fato impressionantes.

Os Beatles modificaram radicalmente o rock e o próprio conceito de música popular, introduzindo no circuito do consumo informações oriundas da música erudita e da música oriental. Além disso, é bem provável que a popularização da música clássica indiana no Ocidente por eles provocada tenha sido uma das fontes que impulsionou o minimalismo entre os compositores eruditos mais jovens. Foi também grande o impacto do conjunto sobre a indústria fonográfica: os Beatles estiveram entre os primeiros a gravar faixas que se estendiam muito além dos tradicionais três minutos, e devem-se também a eles a concepção do álbum duplo e a ideia de que a capa de um disco não precisa se limitar a reproduzir o retrato do artista sorridente, posando ao lado de seu instrumento.

A revolução desencadeada pelo quarteto de Liverpool teve início, de modo cauteloso, em 1965, quando saíram o álbum Rubber Soul, de 1965, em que George trocou a guitarra elétrica por um sitar numa faixa (“Norwegian wood”), e o compacto Yesterday, com acompanhamento de orquestra de cordas. No ano seguinte saiu Revolver, um disco ainda mais experimental, com um solo de guitarra executado com a fita tocando ao contrário (“I’m only sleeping”). Como todos sabem, a grande ruptura foi o lançamento de Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band, em 1967, seguramente um dos álbuns mais importantes da história da música popular, sobre o qual muito já foi escrito.

No entanto, revisitando o legado musical do conjunto, constato que o melhor dos Beatles é o álbum duplo que traz a capa em branco e ostenta como nome apenas as palavras The Beatles gravadas em alto-relevo e que se tornou conhecido como The White Album. Foi produzido em meio a uma intensa crise. No decorrer de seis meses de trabalho de estúdio, o conjunto chegou a se desfazer, porém as gravações continuaram; várias faixas foram concebidas e gravadas com a participação de apenas dois membros do conjunto, sem que os demais tomassem conhecimento do que estava sendo feito. John Lennon, Paul McCartney e George Harrison já estavam cada um procurando um caminho próprio: Lennon desenvolvia o som agressivo e visceral que culminaria com o álbum do “grito primal”; McCartney já praticava o multiinstrumentalismo que exibiria em seu primeiro LP solo; e Harrison dava início a seu melhor período como compositor, que prosseguiria em Abbey Road, fecho de ouro dos Beatles, e floresceria pela última vez na sua obra-prima, o triplo All Things Must Pass. O resultado final foi, como não podia deixar de ser, um álbum heterogêneo, descentrado, diferente de tudo o que os Beatles haviam feito até então.

Logo no momento em que surgiu, parecia claro que aquele álbum imenso, com mais de hora e meia de duração, fazia uma espécie de levantamento geral da história do rock. O que ninguém podia imaginar, porém, é que ele continha também o prenúncio de boa parte do que viria a surgir nas décadas seguintes. É essa sua dupla natureza, retrospectiva e prospectiva, que torna o Álbum Branco uma obra única. É claro que ele não poderia ter tido o impacto de Sgt. Pepper: o caminho estava aberto, e tudo já se tornara possível num disco de rock. Também não tinha o acabamento formal irretocável de seu ilustre antecessor, concebido como uma espécie de suíte pop em treze movimentos; muito pelo contrário, suas trinta faixas são desconexas e desiguais em termos de qualidade, variando do extraordinário ao péssimo. Mas essa heterogeneidade é precisamente um dos fatores que tornam o Álbum Branco o documento de época que é: se tivéssemos de escolher um único artefato para resumir o que 1968 representou para uma parcela importante da juventude ocidental, esse disco seria talvez a melhor escolha. Não é por outro motivo que a ensaísta norte-americana Joan Didion escolheu The White Album como título do livro em que tematiza 1968. Súmula do rock passado e futuro e mais completa tradução do ano que não terminou: vejamos de que modo o Álbum Branco consegue ser tudo isso, examinando-o faixa a faixa, tal como ele se apresenta ao ouvinte.

O primeiro disco tem início com um admirável pastiche de rock’n roll clássico assinado por McCartney, “Back in the U.S.S.R.”, alusão a “Back in the U.S.A.” de Chuck Berry, em que referências à União Soviética substituem as originais, aos Estados Unidos. Fora a sequência harmônica pouco ortodoxa no começo, tudo – a segunda parte, os riffs, o coro ao fundo, os jogos de palavras da letra – segue à risca a receita original; e o arranjo vocal lembra os Beach Boys gravando Chuck Berry, um pastiche de um pastiche. A segunda faixa, de Lennon, “Dear Prudence”, obedece à tradição presleyana de alternar rocks quentes com baladas mais suaves. Na terceira já entramos em território minado: em “Glass onion”, John Lennon retoma o clima entre transgressivo e nonsense de “I am the walrus”, realizando uma espécie de colcha de retalhos com fragmentos de letras e melodias de canções anteriores do conjunto. A faixa seguinte, “Ob-la-di, ob-la-da”, é de uma banalidade tão gritante que parece ter uma intenção satírica, impressão confirmada pelo final inesperado da letra: a idílica história de amor termina com uma inquietante troca de sexo do pai de família (na verdade, apenas um erro de Paul durante a gravação, que acabou sendo deixado na versão final, de propósito). “Wild honey pie”, uma brincadeira inconsequente, funciona como introdução para outra melodia aparentemente infantil, desta vez de Lennon, “The continuing story of Bungalow Bill”. Mas aqui desde o estribilho a intenção satírica é clara, e o tom da brincadeira um pouco mais pesado; Bungalow Bill e sua mãe são pessoas perigosamente violentas. O tema da não-violência aqui introduzido reaparecerá diversas vezes ao longo das faixas, constituindo um dos poucos fios condutores deste álbum tão descosido.

A primeira composição de Harrison do disco, “While my guitar gently weeps”, apesar de uma letra pouco inspirada, se destaca pela beleza da melodia e o apuro do instrumental; o requintado solo de guitarra surpreende o ouvinte já habituado às limitações técnicas de Harrison (logo começarão a correr boatos, posteriormente confirmados, de que o verdadeiro autor do solo é Eric Clapton). O enlevo melódico é quebrado pela dissonância agressiva de “Happiness is a warm gun”, uma das canções mais cáusticas produzidas por Lennon até então, em que o tema da antiviolência é retomado. O lado A do disco 1 se encerra com Lennon declamando, num tom quase libidinoso, versos que descrevem o contato sensual entre um dedo e um gatilho. Só ouvimos um quarto do álbum, mas já estamos muito longe do rock puro e nostálgico de Chuck Berry.

A canção que abre o lado B, “Martha my dear”, é mais uma balada edulcorada de McCartney, temperada com alguns toques de humor (que ficarão mais claros quando, em declarações à imprensa, o compositor explicar que Martha é o nome de sua cadela). Seguindo a tradicional fórmula da dupla, o açúcar de McCartney é imediatamente seguido pela acidez de Lennon, em “I’m so tired”. A terceira faixa é uma pequena jóia: se “Back in the U.S.S.R.” é uma homenagem a Chuck Berry, “Blackbird” – discreto comentário de McCartney sobre a questão racial norte-americana – consegue recriar o idioma folk e a linguagem metafórica do primeiro Dylan, dos tempos de “Blowin’ in the wind”; mais uma vez, temos aqui pastiche de primeira qualidade. Logo a seguir, em “Piggies”, Harrison retoma o tom agressivo de Lennon, só que o alvo agora é a prática de comer carne, tratada como uma forma de canibalismo. O arranjo pseudobarroco, com cravo e cordas, e os porquinhos do início da letra parecem infantis, mas pouco a pouco a canção começa a descambar para um tom agressivamente grotesco. Temos aqui a mesma situação de “Bungalow Bill”, uma ambiguidade que é mais uma das marcas do álbum: uma oscilação entre o anódino e o violento, entre uma certa doçura que de certo modo havia se tornado a marca registrada dos Beatles e um potencial subversivo, tradicionalmente atribuído a conjuntos que, como os Rolling Stones, ocupavam no imaginário do rock a versão atualizada do que fora, na década anterior, o estereótipo da “juventude transviada”. O humor meio nonsense de “Rocky Raccoon”, uma paródia bem-humorada das baladas do velho Oeste, por um momento nos devolve ao mundo menos ameaçador dos Beatles açucarados dos discos anteriores.

O clima country and western transborda para a faixa seguinte, “Don’t pass me by”, única composição de Ringo Starr no disco: uma melodia pobre com arranjo óbvio e letra atroz. A voz de Ringo está mais áspera do que nunca, e a ocorrência final do estribilho se repete interminavelmente, culminando num sofrível solo de violino. De repente irrompe a percussão de “Why don’t we do it in the road?”, uma curta vinheta de McCartney que parece aludir à revolução dos costumes do período – no ano seguinte, em Woodstock, milhares de pessoas de fato “fariam na estrada”, mesmo com todo mundo olhando.

Segue-se “I will”, uma canção curta de McCartney que parece conter, em menos de dois minutos, todos os clichês das baladas românticas de tantos lados B de compactos de rock. Enfim, para encerrar o lado, uma outra balada suave, surpreendentemente assinada por Lennon, imitando o estilo meloso de McCartney, mas com excelentes resultados. Os fãs de carteirinha, identificando a “Julia” do título como a mãe que Lennon perdeu muito cedo, compreendem que nesta faixa não há lugar para ironias nem grotesqueries. “Julia” é um momento raro de lirismo eficaz no Álbum branco.

Até aqui, temos essencialmente um disco retrospectivo, marcado, como se viu, por uma atitude ambígua com relação à tradição do rock, ao mesmo tempo homenageada e parodiada. Mas o lado A do disco 2, o famoso “terceiro lado”, é um marco no percurso do rock. Não se pode dizer, é claro, que os Beatles tenham criado o hard rock – afinal, os Doors já haviam gravado seus primeiros discos, Jimi Hendrix tinha estreado, e o Cream se dissolvia no exato mês em que o Álbum Branco era lançado. Ao enveredar por uma sonoridade mais pesada, porém, os Beatles (cujo som, como alguns roqueiros radicais comentavam com uma ponta de desdém, não tinha “peso”) reforçaram a nova tendência com sua imensa autoridade. Neste lado temos um vislumbre do rock dos anos 70, o rock que virá se afirmar com o esgotamento do progressive (o qual, por sua vez, descende diretamente de Sgt. Pepper).

Na primeira faixa, “Birthday”, “peso” é o que não falta; e logo em seguida, em “Yer blues”, a voz e a interpretação de Lennon contêm uma aspereza e uma agressividade que prenunciam o estilo que, oito anos depois, seria rotulado pela crítica de punk rock. Após mais uma balada suave, “Mother Nature’s son” – uma das raras composições do disco em que de fato Lennon e McCartney colaboraram –, a pauleira recomeça: Lennon, com aquela nova voz esganiçada, quase histérica, quase desafinada, cospe a letra desconexa de “Everybody’s got something to hide except for me and my monkey” e arranca da guitarra alguns riffs magníficos em sua simplicidade. Mais uma vez obedecendo à alternância rock/balada, temos depois “Sexy Sadie”, uma melodia suave, harmonicamente estranha, com uma letra cifrada em que Lennon (mas isso só se ficou sabendo depois) se despede com ironia do Maharishi, o guru de pés de barro que ele e Harrison seguiram por algum tempo.

Em seguida, a faixa crucial do lado, talvez de todo o álbum: “Helter skelter”. Como se para calar de uma vez por todas a afirmação de que seu som não teria “peso”, os Beatles levam aqui ao paroxismo o rock-pauleira, com uma percussão obstinada, uma versão demoníaca da “muralha de som” aperfeiçoada por Phil Spector no início da década. O efeito é de pesadelo; a faixa parece durar bem mais dos que os quatro minutos e meio de tempo real; finalmente a música morre aos poucos, mas em seguida recomeça, com a mesma cadência implacável, para minguar outra vez e mais uma vez, a última, ressurgir, com o grito final de Ringo: “I got blisters on my fingers” (“Meus dedos estão cheios de bolhas”).

Quando, pouco depois, Charles Manson e seu bando de assassinos enlouquecidos rabiscaram “HELTER SKELTER” na parede do apartamento onde cometeram sua chacina gratuita, os Beatles ficaram mortificados; mas de algum modo a escolha parecia apropriada. Anos mais tarde os críticos apontariam essa faixa, ao lado de gravações contemporâneas dos Doors e “In-a-gadda-da-vida” do Iron Butterfly, como a semente do que veio a se chamar de heavy metal. Não é por menos que a canção seria regravada nas décadas seguintes por uma penca de conjuntos, do Aerosmith ao U2, passando por Motley Crüe e Siouxsie and the Banshees. Depois da explosão de “Helter skelter”, a suave “Long long long” de Harrison, que fecha o lado, passa quase despercebida.

O último lado do álbum começa com “Revolution 1”, que causou certa decepção aos fãs na época. Uma gravação alternativa de “Revolution”, em ritmo mais acelerado e com mais “peso”, tinha feito sucesso ao ser lançada em compacto alguns meses antes. Mas havia também um outro motivo para decepção: os Beatles, que conseguiam captar o espírito rebelde de 1968 com tanto brilho em tantas canções, ao tematizar a revolução de modo explícito nesta letra chegam a um resultado um tanto morno. Na verdade, não há contradição entre a letra de “Revolution” e as posições pacifistas e não-violentas defendidas por Lennon e Harrison em diversas oportunidades; mas no clima de radicalismo teatral que se sucedeu aos conflitos de maio em Paris, afirmações como “We all want to change the world / But when you talk about destruction/ Don’t you know you can count me out?” (“Todos nós queremos mudar o mundo/ Mas quando você fala sobre destruição/ Não vê que estou fora dessa?”) iam a contrapelo da sensibilidade da época.

A faixa seguinte vira as costas para o momento histórico: “Honey pie” é uma das muitas composições de McCartney que nada devem ao rock, dando a impressão de pertencerem a uma Inglaterra antiga, meio mítica, impressão realçada, na introdução da faixa, pelo engenhoso efeito de disco de 78 rotações arranhado. Na faixa seguinte, “Savoy truffle”, um rock agitado, Harrison constrói toda uma letra em cima da descrição de uma caixa de bombons, com alguns toques eróticos e private jokes (inclusive uma referência, discretamente crítica, a “Ob-la-di, ob-la-da”, gravada três meses antes). “Cry baby cry”, de Lennon, apesar do clima de contos de fada, com reis e duquesas, pode ser lida também como uma crítica sutil ao cotidiano indolente e fútil da nobreza da Inglaterra (todos ainda se lembram da ocasião em que Lennon, quando o conjunto se apresentava a um público aristocrático, pediu à platéia que aplaudisse e acrescentou: “Vocês nos camarotes, é só sacudir as jóias.”).

Tudo parece indicar que o Álbum Branco caminha para um final tranquilo, após a explosão do terceiro lado. No entanto, a penúltima faixa, a mais longa de todas, contraria todas as expectativas. À medida que o enigmático verso final de “Cry baby cry” (“can you take me where I came from, brother can you take me back?”) vai morrendo aos poucos, ouve-se uma voz masculina repetindo “Number nine, number nine”, e tem início a faixa mais estranha até então incluída num disco de música popular. “Revolution 9” é música concreta, um tipo de criação musical que não era mais nenhuma novidade no final dos anos sessenta; mas sua inclusão num álbum de rock era uma temeridade. Logo veio à tona que a faixa fora uma imposição de Lennon, contra a oposição acirrada de McCartney e do arranjador e mentor musical do grupo, George Martin; acabou saindo como um gesto de desafio do mais rebelde dos Beatles, aparentemente um corpo estranho no disco. Porém em 1968, passado o espanto inicial, “Revolution 9” pareceu a muitos mais afinado com o espírito geral do Álbum branco e do momento histórico do que “Revolution 1”.

Numa colcha de retalhos sonora que evoca aquelas colagens visuais de manchetes de jornais e fotos de revistas com que tantos adolescentes da época enfeitavam seus fichários escolares, entra um pouco de tudo: programas de rádio, clichês cinematográficos, trechos de estudos para piano, gritos, risos, música de igreja, até mesmo uma espécie de slogan gritado em coro que logo foi identificado – seria a Guarda Vermelha chinesa entoando o nome do Grande Timoneiro. De certo modo, é o clima de “Helter skelter” outra vez, só que sem recorrer ao idioma do rock, um pandemônio desconexo que é talvez o retrato sonoro mais perfeito de 1968.

Após essa faixa longuíssima, em que os Beatles parecem estar exigindo de seu público mais do que qualquer músico popular jamais ousou fazer, como terminar o álbum? Da maneira mais inesperada possível, é claro. “Good night” é o final perfeito para o disco mais caótico e heterogêneo do rock: uma balada melosa (teria sido composta por Lennon para seu filho como um acalanto, com intenção de parodiar o estilo de Paul), com uma melodia repetitiva, uma letra da mais perfeita obviedade, uma orquestração que leva o kitsch ao paroxismo – violinos, violoncelos e um diáfano coro feminino – e, no primeiro plano, a voz áspera e desagradável de Ringo Starr, sem tentar em absoluto disfarçar o pesado sotaque de proletário de Liverpool, num total descompasso com o acompanhamento; o efeito geral é o de um estivador desajeitado manuseando uma coleção de bibelôs frágeis e ridículos. Quando a faixa parece chegar ao fim, temos uma pequena modulação harmônica, e o que era apenas mau gosto se torna grotesco: a canção recomeça, agora em tempo de valsa! É um toque magistral. Por fim, enquanto a orquestra sai de cena num diminuendo melífluo, cheio de arpejos, Ringo se despede do respeitável público – que, como ele bem sabe, incluirá dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo assim que o disco chegar às lojas, quatro meses após essa sessão de estúdio – com um cochicho teatral: “Good night good night everybody/ Everybody everywhere/ Good night.”

Paulo Henriques Britto

poeta e professor de tradução na PUC–RJ, é autor dos livros de poemas Liturgia da Matéria (Civilização Brasileira), Mínima lírica (coleção Claro Enigma) e Trovar claro (Companhia das Letras). O autor gostaria de agradecer a Lizzie Bravo e Santuza C. Naves pelas sugestões e correções.